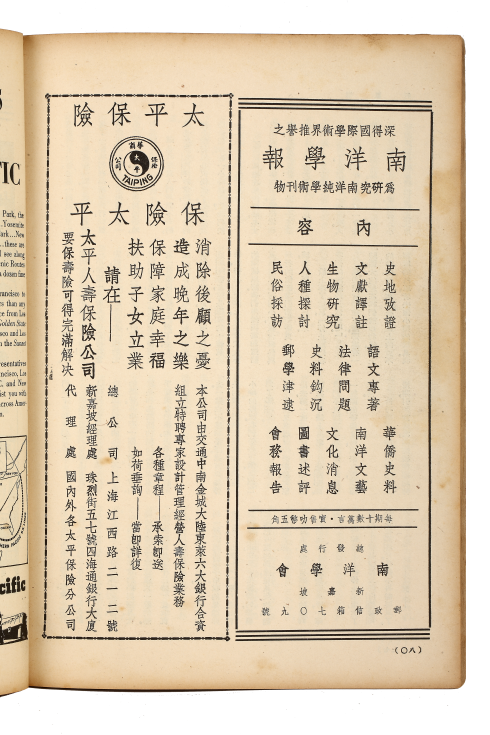

(圖為投放在《旅行雜志》上的太平人壽廣告)

抗日戰爭爆發前,中國民族保險企業大多資本數額較小,承保能力、限額受外商保險公司挾制。這一時期,凡是華商公司承保的業務中,有超出自己所定限額之外的情況發生時,洋商公司概不接受華商公司提出的分保請求,可謂華、洋保險公司間存在的隱性“不平等條約”。

為了維護華商公司信譽,在幫助同行共渡難關的同時,“啃下”壽險分保業務,太平人壽首當其沖地與其他華商保險公司簽訂再保險合約,結成聯合陣線,并廣泛集結國外保險機構資源,擴大外事業務上的“朋友圈”,更不吝揮金,巧用人才,派遣學徒遠赴歐洲學習再保險業務技能,學成歸來后定委以重任。而論其初衷,就如同太平人壽在其告保戶書中所說的那樣,“華商公司能有接受國外生意之機會,首先由本公司開一先聲,辟一荊棘,未始非可愉悅之事也。”

功夫不負,太平人壽憑借其在客戶中、在同業間深厚的信用基礎,先后與瑞士再保險公司,以及其他數家實力雄厚、信譽卓著的國際保險和再保險企業簽訂了“分出”與“分入”再保業務的平等互惠協議。此舉,不僅極大地提高了民族保險資本的國際地位,且為日后解決華商保險公司的分保問題埋下有益伏筆。

新中國成立前的太平人壽,總是奔赴在為百姓家庭謀福、為民族資本牟利的最前線。這一時期,太平人壽主動將行業興衰、國家命運與公司發展連在一起,當各行各業自顧不暇的時候,仍盡全力聯合華商資本,發展國內外再保險業務,以“師夷長技以制夷”、“不拘一格降人才”的大智慧,使公司在特殊歷史時期,仍能保持穩健地經營業績,開一先聲,辟一荊棘,趟出一條專屬于中國民族壽險業的再發展之路。