山西的常家大院有后代嗎、常家莊園主人簡介

作者 關(guān)中堯

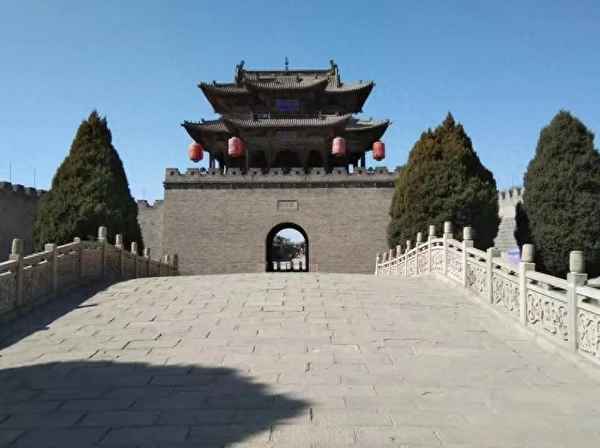

常家莊園大門還有御河橋

只知道山西人有錢,不知道山西人這么有錢;只知道山西人房蓋的闊氣,不知道山西人房蓋得這么闊氣!

山西著名的幾座大院看遍,最后來到晉中榆次的常家莊園,呵!在前不靠村后不靠店的東陽鎮(zhèn)車輞村居然坐落著這么豪橫氣派的大院,占地規(guī)模布局檔次不僅是山西頂級的大院,而且是中國最大的莊園式建筑群,僅看看常家莊園的大門樓就可以想象人家曾經(jīng)的鼎盛春秋。

門墻上磚雕歐陽修《醉翁亭記》

常氏家族是做什么買賣的?究竟何時起家發(fā)達到這種程度?人常說“富不過三代”,尋常有點本事的人家,爺爺輩發(fā)家致富打下江山,其兒子輩繼承守業(yè)維持家業(yè)興旺,到了孫子輩,坐享其成,游手好閑,過不下去就變賣家產(chǎn)、拆房賣磚瓦,最后窮暮潦倒,無以為繼。

明弘治年間,太谷惠安村有個叫常仲林的漢子來到榆次車輞村劉家寨,地無一壟,房無一間,只好給當?shù)卮髴魟⒓曳叛颍笕⑵奚樱r(nóng)耕畜牧,日出而作日入而息。第四代開始嘗試介入商貿(mào),做點小生意補貼家用,漸次發(fā)達,有了積蓄。常氏繁衍到第五六代時,正值明末清初,晉中商人崛起,常家順勢而為,已經(jīng)有了相當規(guī)模的生意。

常家書院“石蕓軒”

康熙二十八年,常氏家族第八代一個叫常威的開始北上張家口,經(jīng)營綢布生意,開辟了常家視野的新天地。他身背捎馬,只身走口外經(jīng)商,沿途徒步以行醫(yī)占卜為生,來到晉商聚集的張家口,在鼓樓底擺攤販賣“榆次大布”。因這種布厚實耐磨,頗受北部寒冷地區(qū)民眾歡迎。有了一定積蓄后,常威在上堡租賃一處鋪面,行商變坐商,開辦第一個商號——常布鋪,經(jīng)營棉布、綢緞,為常家商業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

18世紀中葉,俄蒙對茶葉的需求量與日俱增,已經(jīng)發(fā)展到“寧可一日無食,不可一日無茶”的程度,為了開拓一條新的經(jīng)商道路,九世常萬達扎莊中俄邊境恰克圖,發(fā)展對外貿(mào)易。

書院內(nèi)庭

雍正五年(1727),中俄開辟恰克圖貿(mào)易后,邊貿(mào)興盛,常威以張家口為基地,向口外的歸化、包頭、庫倫、多倫諾爾,山西北部及京津、東北地區(qū)擴展,設(shè)立分號。經(jīng)營范圍擴大到茶葉、日用百貨、食品加工等行業(yè)。

乾隆初年,常布鋪改稱大德玉,新設(shè)大德常商號,由常威的兩個兒子常萬玘、常萬達經(jīng)營,常家生意南北開花。從此,常家發(fā)展成為“南常”“北常”兩大商業(yè)集團。

書院墻上有古今著名的碑帖石刻

在恰克圖從事對外貿(mào)易的眾多山西商號中,經(jīng)營歷史最長、規(guī)模最大者,首推榆次車輞村常家。常家是中國對俄貿(mào)易之第一世家,由此締造了富甲海內(nèi)的晉商巨賈地位。晉商有了錢,建房置家是首要大事,常家開始在榆次車輞村開始了大規(guī)模的宅院建設(shè),先后歷經(jīng)150年。

放大可看到當代常家教授名錄

現(xiàn)在看到的常家莊園,布局嚴謹,整齊有序,功能性很強。由堡門、堡墻、街道、宅院建筑群、園林、商鋪以及街心牌樓、堡池、池橋等組成。街道北側(cè)是莊園的宅院建筑區(qū),臨街一字排開。宅院區(qū)之北是園林區(qū),包括靜園及遐園、獅園兩個園中園。街道南側(cè)沿街開有各種商鋪,是族人生活消費的供應(yīng)設(shè)施,也是莊園的南封閉線。常家莊園以“后街”為紐帶,各個宅院彼此緊靠,“臨街門戶依次開,堡門關(guān)閉如一堂”。常家莊園現(xiàn)開放部分,為原常家莊園遺存的半條街,共計12余萬平方米,不及原面積的四分之一。其中宅院4公頃、園林8公頃、附屬房屋3公頃,莊墻12公里,形成一山、一閣、兩軒、四園、五院、六水、九堂、八貼、十三亭、二十五廊、二十七宅院”的格局。

后花園“靜園”一角

常氏家族能夠擺脫“富不過三代”的江湖社會普遍規(guī)律,他們靠的是什么?又有什么秘訣?

榆次常氏從始祖常仲林明弘治13年(1500年)遷居榆次車輞村起,至今延綿20世,已有500余年歷史。總結(jié)經(jīng)驗,可以看出指引他們延續(xù)事業(yè)輝煌道路的幾條家訓:

“商儒并重”。常家世代重視對子弟的教育,以其“私塾”“學堂”多種育才實踐,把儒文化的道德浸潤于子弟的人格修煉與境界追求。孔子“政之急者,莫大乎使民富且壽”的民富思想扎根于常氏子弟的思想深處。

精美的磚雕隨處可見

“學而優(yōu)則賈”的思想又讓一代又一代的常氏子弟學有所成棄文從商。八世常威,從小讀書,聰穎好學,成年之后,毅然離家,遠赴張垣,賣布起家,終成大業(yè)。十二世麒麟公,拔貢出身,品學兼優(yōu),但他“吾從子貢”,立志經(jīng)商。其子十三世維豐,國子監(jiān)完成學業(yè),可以入仕卻不入朝政,棄官從商。他們用自己的親身實踐揭示了商與儒的內(nèi)在邏輯與因果對應(yīng)關(guān)系,以先做人后做事的實踐為常氏儒商的宏圖偉業(yè)培植了堅實的文化根脈。

莊園中現(xiàn)存的一條街

“以義制利”。這是很重要很明智的一條戒律,許多商人貪欲熏心,敗在一個“利”字上。常家在經(jīng)商的過程中始終秉承明禮誠信,“以義制利”的商業(yè)道德。視商譽為生命,不做毀譽之事,不謀無義之財,贏得了客戶的信任。常家在張家口做漠北草原的生意時都是以貨易貨的形式,春季將牧民需要的生活生產(chǎn)用品送到蒙古包,秋冬季才去收購牲畜皮毛易貨結(jié)算。試想這大半年的資金抵墊,草原上牧民的游走不定,風險是顯而易見的。而正是由于常家的信譽與慷慨,與客戶建立了良好的相互信任的商業(yè)關(guān)系,才使得草原生意越做越大。

押解銀貨時將銀子鑄成每個1600兩的‘’大冬瓜‘’,這樣打劫的土匪就抱不動了

“家國兼濟”。受儒家“民富”思想的浸潤,常氏家族在商業(yè)取得巨大成功,積累了巨額財富后,他們?yōu)閲鵀槊竦募覈閼训靡詫崿F(xiàn):常萬達在開創(chuàng)萬里茶路,開辟俄蒙市場上創(chuàng)造了“生意興隆,歲入倍常”的輝煌;在恰克圖三次閉市許多商家紛紛撤資退市時是常家從大局出發(fā),聯(lián)袂堅守,艱苦支撐,催生轉(zhuǎn)機。

雅致的亭橋

常氏一門,從乾隆時從事此項貿(mào)易開始,歷經(jīng)乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、宣統(tǒng)七朝,沿襲一百五十多年,尤其在晚清,在恰克圖十數(shù)個較大商號中,常氏一門獨占其四,堪稱為清代本省的外貿(mào)世家。

中國最大的家族書院“石蕓軒”

此外,常家世代熱心公益,辦學育人,捐銀賑災,一擲千金。據(jù)記載從九世到十四世常家6代人用于公益的捐銀達數(shù)百萬兩,受到當時上至朝廷下至府縣的嘉獎。至今懸掛在園內(nèi)的眾多功德匾額就是對常家善舉的肯定,是常家留給后人寶貴的精神遺產(chǎn)。

勤謹、眼光、機遇、恒心、管理、讀書、育才、慈善,經(jīng)商坐大,缺一不可。