九年級語文上冊岳陽樓記教案內容;九年級語文教材岳陽樓記

案例二:《岳陽樓記》

【案例信息】

案例名稱:《岳陽樓記》

授課教師:劉茜玉(北京市八十中學初中部,一級教師)

【教學設計】

《岳陽樓記》教學設計

北京第八十中學初中劉茜玉

教學目標:

1.賞析三、四段的景物描寫并體會遷客騷人產生這兩種心情的原因,培養學生賞析文言文景物描寫的能力,

2.領會文中警句所表達的思想,理解作者所闡述的主要觀點。

教學重點:賞析景物描寫,理解作者表達的思想和闡述的主要觀點。

教學難點:學會賞析文言文的一些方法;能形成對文章內容的深入思考。

教學方法:朗讀,討論,探究

教學過程:

一、導入

咱們這節課接著來學習《岳陽樓記》,洞庭天下水,岳陽天下樓,岳陽樓憑借范仲淹的這篇文章而名揚天下。同學們提的問題當中有一個問題特別集中,就是范仲淹為什么要寫這篇文章?說起這篇文章還有個小來歷呢!范仲淹和滕子京是非常要好的朋友。滕子京被貶官在巴陵郡后,把巴陵郡治理的井井有條,于是他重修岳陽樓。在古代,修造亭臺樓閣,往往會請名人寫篇文章來記述一下,滕子京便請朋友范仲淹來寫。好朋友相邀,豈有不答應的道理?此時的范仲淹,也正被貶在鄧州,真可謂“同是天涯淪落人”。但他和滕子京的性格有很大差異。滕子京很有才華,但是他的脾氣很大,也不夠灑脫,很難聽進別人的意見,他對自己的無端被貶始終耿耿于懷,作為滕子京的朋友,范仲淹總想對他進行規勸卻一直無緣開口。這次滕子京給范仲淹去信,要他為岳陽樓寫記,范仲淹覺得這是個好機會,所以他欣然答應,于是有了這篇傳頌千古的《岳陽樓記》。

二、探究文章內容

從課文中咱們知道岳陽樓上刻了許多詩詞歌賦,期中有一幅對聯的上聯中有這么一句:“范希文兩字關情,滕子京百廢俱興”。這里邊提到了范仲淹的文、滕子京的政績。那么“范希文兩字關情”中的“兩字”,你認為是文中哪兩個字?

提示:這兩個字提領全篇,表達了作者的思想感情。

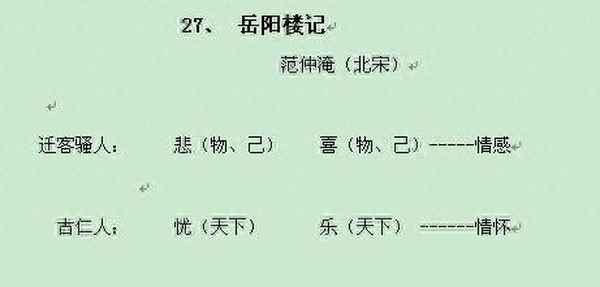

1.引導理解悲、喜二字

問題設置:

1)在文中找到出現悲、喜的地方。

2)分析遷客騷人“悲”的原因

小結答題思路:所見……所思……所感……

指導學生完整表述

播放朗讀的片段視屏,體會感受。

3)分析第四段

指導學生朗讀

分析為何而喜?(“至若”領起另一種情景的描寫,形式與第三段相似,類似于排比段,或曰洞庭湖變奏曲,因此賞析方法可向第三段借鑒)

師小結:感物而動,因物悲喜是人之常情,我們似乎也無可厚非,日常生活中即使沒有抑郁不平之事,看到刮風下雨或者是晴空萬里,我們都會有不同的情緒反應。但是就有人不這樣,他們并不受外界陰晴、自己得失的影響,他們是誰呢?從哪里看出來的?

2.探究古仁人的思想

問題設置:

1)五段中說到古仁人不同于遷客騷人,那他們的不同體現在哪里呢?

2)他們以什么為悲喜呢?具體表現是什么?

3)問題探究

以學生問題切入:“悲”、“喜”和“憂”、“樂”有什么區別?二者能否互換?

總結:“悲”“喜”是人情感的直接體現,是感性認識,都是因己悲(個人的遭遇—宦海沉浮),因物喜(景物陰晴),都受環境的影響,并無本質區別。而“憂”“樂”則經過深入理性的思考的,因民因君而憂,因民因君而樂,君和民加起來不就是國家、天下嗎?二者的境界是不同的。

4)為什么前邊用那么大的篇幅寫遷客騷人?

由此分析我們可以確定范仲淹這篇文章醉翁之意不在遷客騷人、不在悲喜,而是想表現“憂”“樂”的情懷和志向。(范希文兩字關情----揭曉答案:憂和樂。)

三、課堂小結

范仲淹也正是由于有這樣不以物喜、不以己悲的胸襟,和先天下之憂而憂,后天下之樂而樂的遠大理想,成為了歷史上備受人推崇、尊重的一代名臣,為官的楷模,也可以說是我們中國歷史的脊梁,這對當時及后世的一切有志之士,都具有巨大的鞭策和鼓舞作用,直到今天都仍有其積極意義。

當我們生活中遭遇挫折,我們要說:

當我們志存高遠,想為國家社會做貢獻時,我們要說:

不以物喜,不以己悲。

先天下之憂而憂,后天下之樂而樂。

四、拓展延伸作業。(二選一)

1.遠在江湖礪心志,從來貶官多妙文。范仲淹的經歷和心胸還能讓你想起哪些古代文人呢?結合作品談一談。

2.推薦同學們網上閱讀溫家寶2012年3月14日答中外記者問相關資料,寫一寫自己的感想。

附板書設計:

【教學實錄】

《岳陽樓記》教學實錄

指教者:北京第八十中學初中劉茜玉

師:同學們,咱們這節課接著來學習《岳陽樓記》。洞庭天下水,岳陽天下樓,岳陽樓因為范仲淹的這篇文章而名揚天下。我看同學們在給老師提的問題當中有一個問題特別集中,就是范仲淹為什么要寫這篇文章,這篇文章有什么來歷?

說起這篇文章還真有一個小故事呢。范仲淹和滕子京是非常要好的朋友。滕子京被貶官到巴陵郡后,把巴陵郡治理的井井有條,于是他就重修了岳陽樓。在古代,修造亭臺樓閣,往往會請名人寫篇文章來記述一下,滕子京就想起了范仲淹這位才高八斗的老朋友。此時的范仲淹,也正被貶在鄧州,真可謂“同是天涯淪落人”。但這兩個人的性格有很大差異。滕子京很有才華,但是他的脾氣很大,也不夠灑脫,很難聽進別人的意見,他對自己的無端被貶始終難以釋懷,作為滕子京的朋友,范仲淹總想對他進行規勸卻一直無緣開口。這次滕子京要他為岳陽樓寫記,范仲淹覺得這是個好機會,所以他欣然答應,于是一篇傳頌千古的《岳陽樓記》誕生了!

師:從課文中咱們知道岳陽樓上刻了許多詩詞歌賦,其中有一幅對聯的上聯中有這么一句:“范希文兩字關情,滕子京百廢俱興”這里邊提到了范仲淹的文、滕子京的政績。那么“范希文兩字關情”中的“兩字”,你認為是文中哪兩個字?提示一下:這兩個字提領全篇,表達了作者的思想感情。

生1:我覺得是“先天之憂而憂,后天下之樂而樂”的“憂”“樂”二字。

生2:我覺得是“不以物喜,不以己悲”的“悲”和“喜”。

師:看來咱們在這兩個字的理解上出了分歧,到底是哪兩個字呢?我們要在下面的學習研讀中得出結論。

咱們先從“悲”“喜”入手進行分析。請同學們找到文中出現“悲”“喜”的地方。

生:出現在第五段,“不以物喜,不以己悲”。

生2:出現在三段,“登斯樓也,則有去國懷鄉,憂讒畏譏,滿目蕭然,感極而悲者矣”;還有第四段“登斯樓也,則有心曠神怡,把酒臨風,寵辱偕忘,其喜洋洋者矣”。

師:咱們先來研讀一下第三段的“悲”。請同學們齊讀第三段,同時思考兩個問題:這一段寫的是洞庭湖什么樣的天氣?讀完之后給人一種什么樣的感受?

(生大聲齊讀第三段)

生1:這一段寫的是洞庭湖陰天的景象。文中寫道連續下雨,整月都不放晴。

生2:字里行間給人一種蕭條凄涼的感受,并且還包含著一種感傷之情。

生3:給人一種茫然的感覺。

師:老師也有這樣的感受,總體給人一種凄涼、壓抑、沉重的感覺。那你是從文中哪些地方感受到了壓抑沉重的呢?

生1:我是從“若夫淫雨霏霏,連月不開,陰風怒號,濁浪排空”這一句感受到沉重壓抑的,一直在下雨,天氣很陰沉,整月都不放晴,人們都生活在壓抑之中。

生2:我是從“商旅不行,檣傾楫摧”看出來的,商人和旅客都不能出行了,桅桿倒下,船槳斷折,天氣打破了人們的正常出行,商人和旅客都只能呆在家里,所以給人沉重悲傷之感。

師:你能聯想到商人旅客的日常生活,非常好。

生3:我也是從“若夫淫雨霏霏,連月不開,陰風怒號,濁浪排空”看出來的,我覺得陰冷的風,渾濁的浪拍擊著天空,下雨天本來就覺得天壓得很低,再加上陰冷、渾濁,更烘托了一種悲傷沉重的氣氛。

生4:我是從“日星隱耀,山岳潛行”有這種感覺的,這兩句的意思是太陽和星星隱藏起了光輝,山岳隱沒了它的形體,感覺一片昏暗,沒有一點光,全是霧蒙蒙的,感覺很壓抑。

生5:我是從“虎嘯猿啼”感覺到的,翻譯為老虎吼叫,猿猴哀啼,連猿猴的叫聲聽來都覺得是哀傷,體現出非常傷感的情緒。

生5:我是從“登斯樓也,則有去國懷鄉,憂讒畏譏,滿目蕭然,感極而悲者矣”看出來的,離開國都,懷念家長,擔心人家說壞話,害怕人家批評指責,所以感到很悲傷。

師:是誰覺得悲傷?是不是你呢?老師剛才的問題是你為什么會有沉重壓抑的感受,對不對?再想想。

生5:是范仲淹覺得悲傷。(其他學生有爭議,認為是遷客騷人)

師:看來這個地方有歧義,那請同學們思考,到底是誰在悲傷?

生1:我認為是遷客騷人,文章第五段“予嘗求古仁人之心,或異二者之為”說明作者心里當時的情感是不同于以上兩種的,而以上兩種是說遷客騷人,而不是范仲淹自己。

生2:我從第二段的“然則北通巫峽,南極瀟湘,遷客騷人,多會于此,覽物之情,得無異乎”看出來的,這句話統領了下面兩段,“悲”和“喜”都是遷客騷人的覽物之情。

師:你們同意她的看法嗎?

生:同意。

師:那咱們可以確定就是指遷客騷人,你明白了嗎?(生點頭)

師:剛才咱們通過這些文字的描述感受到了沉重和壓抑,那么親眼見到這些景物的遷客騷人們,他們又會產生怎樣的感受呢?

生:感極而悲。

師:他們為什么悲呢?

生1:“遷客騷人”中的“遷客”本身解釋就是遷謫的人,騷人指的是那些不得志的詩人,他們聯想到自己的境遇,所以悲傷。

師:由什么聯系到自己的境遇?

生:由眼前凄慘的景象聯想到自己非常慘淡的境遇。

師:你是由“遷客騷人”這個詞本身來推測的,如果用文中的內容,課文中哪些地方體現了他們的不幸遭遇?

生:去國懷鄉,離開國都,懷念家鄉。

師:為什么要離開國都呢?

生:被皇上貶官了。

師:遷客騷人有這樣的遭遇,他的情緒本來就很敏感。同學們想一下咱們剛學過的一篇文章《小石潭記》,你看柳宗元看到周邊凄涼的景象,他有怎樣的反應呀?

生:不可久居,記之而去。

師:咱們普通人都覺得很沉重,他們這么敏感,看到這樣的景象之后,當然會是悲從心中來呀!

師:同學們剛才的回答中非常值得表揚的一點就是,能夠結合課文中的景物描寫,聯系到他們的遭遇來分析他們的一些情感。但是在同學們的回答中有些小小的遺憾,咱們是一個同學說了一個句子,這樣回答不夠完整,不夠飽滿,而且順序也不太清楚,其實這段咱們在表達式上,可以按照很清晰的頭緒去說,(和學生一起分析)先是描寫的景象,所見,然后是所思,最后是有所感,按這個順序答就清楚多了。你能按順序來整理一下答案嗎?

(生有難度,討論)

(師提示:景物比較多,可以概括)

生1:遷客騷人在看到了洞庭湖陰雨時陰沉的天氣,便觸景生情想到了自己悲慘的境遇,感傷到了極點就悲痛萬分了。

(生樂)

師:他的總結好概括!

生2:作者首先是通過自己所見到的(其他學生糾正是遷客騷人)天氣整天都不放晴,陰風怒號,太陽山岳都看不見了等景象,再由自己的遭遇想到了自己的家鄉和國都,感慨萬分,所以十分悲傷。

師:他給補充了很多內容,其他同學還有補充嗎?

生3:遷客騷人見到凄風苦雨,不見天日,天色昏暗,人們出行受阻的情景,感到離開國都和家鄉的憂傷。對別人說壞話和譏諷很擔心害怕,因此看到的景象都是很蕭條的,感慨到極點所以悲憤不已了。

師:你回答時用了很多的優美的詞語。

同學們注意到沒有,其實在前面的景物描寫中,作者是刻意地把沉重的氣氛進行了夸張和渲染,同學們看看他是怎樣渲染的?

生1:他寫“陰風怒號,濁浪排空”用了擬人,風狂怒的號叫;渾濁的浪沖向天空,還用了夸張,現實的浪沒有這么大。

師:風是陰冷的,浪是渾濁的,用這兩個詞來渲染,不但使日月無光,山岳潛形,還讓商旅寸步難行,作者為什么要極力渲染這些景物呢?

生:為了表現遷客騷人悲涼的感受。

師:原來描寫景物是為了抒發情感,借景來抒情。這是很多文章的一個規律。

老師給您們找了一段視頻,你們再來感受一下那種陰慘的悲涼的景象。

(播放視頻)

加上這樣的畫面、音樂和朗讀,的確給人一種壓抑的感覺,也難怪遷客騷人會發出那樣的感慨了。看完了洞庭湖的陰天,下面我們再來領略一些洞庭湖的晴天。讀這段的時候我們還能哭喪著臉嗎?

生(樂):不能

師:那應該是怎樣的呢?

生:愉悅的,心境開闊的。

師:下邊我找個同學來讀一下這一段,注意讀出輕松喜悅來。其他同學思考:我們怎么判斷出要讀出輕松、喜悅來?

(生帶感情朗讀)

師:我剛才注意到你讀的時候,臉上洋溢著可愛的笑容,讀得很投入。我們為什么要讀得輕松喜悅呢?

生1:因為“其喜洋洋者矣”(生聯想“喜羊羊”,大樂)

生2:景物所體現出來的氣氛不同了。前面是“陰風怒號,濁浪排空”,現在是“上下天光,一碧萬頃”,前邊給人的是一種壓抑感,現在給人的是一種心曠神怡的感覺。

師:你是通過前后的一個對比,你找了兩處,那其他地方是不是都是前后對比的呀?(以下師生共同完成)整體感覺給我們描繪了一副春風和煦陽光明媚的景象,碧波蕩漾,鷗鳥翔集,魚兒游來游去,連植物都變得那么有生命力了,晚上則皓月千里,水中有靜靜的月影,還能聽到漁歌互答,看到這些景象,一切煩心事都忘了,留下的只有輕松和喜悅。這一段和第三段都是同樣的分析方法,所以在這里就不多說了。

師:感物而動,因物悲喜是人之常情,我們似乎也無可厚非,日常生活中即使沒有抑郁不平之事,看到刮風下雨或者是晴空萬里,我們都會有不同的情緒反應。但是就有人不這樣,外界陰晴、自己得失對他們并沒有太大影響,他們是誰呢?

生:古仁人

師:你從哪里知道的呢?

生:“予嘗求古仁人之心,或異二者之為。何哉,不以物喜,不以己悲。”

師:你連跟人家怎么不同都找到了。你再來說一遍不同點。

生:“不以物喜,不以己悲。”不因為外物的好壞和自己的得失而或喜或悲。

師:你翻譯的時候非常好的一點就是注意了用互文的解釋方法,這和咱們以前講的哪一句的方法一樣呀?

生:將軍百戰死,壯士十年歸。

師:“不以物喜,不以己悲”,那得是何等的胸襟呀!那他們以什么為喜,以什么為悲呢?

生:以天下人為喜,以天下人為悲。先天下之憂而憂,后天下之樂而樂。在天下人憂之前擔憂,在天下樂之后才樂。

師:對,他們也有憂,也有樂,那他們的具體表現是什么呢?

生:居廟堂之高則憂其民,處江湖之遠則憂其君。

師:他們在憂民的什么?

生:憂百姓的生活是不是安居樂業,是不是可以吃得飽,穿的暖。

生:那下一句我就不太理解了,他擔憂皇帝的什么?

生1:擔心皇帝的舉動是否能使百姓生活安定,有沒有皇上的樣子。

生2:還會擔心是否會聽信奸佞之臣的讒言。

師:昨天同學的提問當中,還有一個問題問的特別的有價值。兩位同學同時提到了“憂”和“悲”是不是前后矛盾?前邊說不悲,后又說憂,“憂”和“悲”有什么區別?這個問題比較有深度,情緒有共通之處。其實還有一組詞義相近的詞語“樂”、“喜”,我把這個問題完善一下,“悲喜”和“憂樂”有什么區別?能用“憂”、“樂”二字代替“悲”“喜”嗎?

生1:憂是因為擔憂天下人的生活境況,而悲呢是為自己的境遇而悲,一個是擔憂天下人,一個是為自己,是有很大的區別的。

生2:悲和喜是較淺層次的,是為了自己,而憂和樂則是深層的,一種忘我的境界,是為了天下的百姓。

生3:“悲”和“喜”是作者在勸滕子京不要再為自己的那些遭遇再悲了,你要升遷了,也不要那么喜形于色,而“憂”和“樂”則是說你要多為天下人多想一想,這二者是一個遞進的關系。

生4:憂和樂是更高一個層次的,二者的境界不同。

師:同學們回答的重點都是內容不同,遷客騷人是因為自己,而古仁人則是憂君憂民,君和民加起來不就是國家、天下嗎?所以說,兩者境界是不同的。可以說悲喜是一種情感,是人的一種情感體驗,而憂樂是一種情懷,是經過理性思考的,是一種精神。

師:學到這里你弄明白范仲淹寫這篇文章的目的沒有?

生:是為了表現自己的政治抱負,憂國憂民的情懷。

師:回過頭來看,“范希文兩字關情”的這兩個字,你得出結論了嗎?

生:憂、樂。

師:那為什么用了那么多篇幅寫遷客騷人的悲、喜呢?

生:為后邊表達自己的情感、胸襟、抱負做一個鋪墊。

師:原來范仲淹寫這篇文章,醉翁之意不在遷客騷人、不在悲喜,而是要勸勉友人,從而表現“憂”“樂”的情懷和志向啊!

師:最后說一說這一課的拓展作業。(二選一)

1.遠在江湖礪心志,從來貶官多妙文。范仲淹的經歷和心胸還能讓你想起哪些古代文人呢?同學們可以結合作品談一談。

2.由到范仲淹的“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”,老師還想到了我們的總理溫家寶的“入則懇懇以盡忠,出則謙謙以自悔”,不知道同學們關注兩會沒有,今年是溫家寶任職的最后一年,他在三月十四日答記者會上發言讓我思考良久,再回顧他九年的任職歷程,同樣也感受到了深深的憂國憂民意識,體現著“修身、齊家、治國、平天下”的儒家思想,大丈夫立世,就要活出一種境界!所以也推薦同學們網上閱讀相關資料,寫一寫自己的感想。網址放在公郵里。

師:咱們這節課就學到這里,下課!

【教學反思】

教會學生讀文,讀人

——《岳陽樓記》教學反思

北京市八十中學初中劉茜玉

《岳陽樓記》是千古名篇,“不以物喜,不以己悲”、“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”兩句更是廣為傳頌。后一句更是范仲淹一生行為的準則,孟子說:“達則兼善天下,窮則獨善其身”,這已成為封建時代許多士大夫的信條。范仲淹寫這篇文章的時候正貶官在外,“處江湖之遠”,本來可以采取獨善其身的態度,落得清閑快樂,可是他不肯這樣,仍然以天下為己任,用“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”這兩句話來勉勵自己和朋友,這是難能可貴的。

要想帶領學生深入理解范仲淹的這種思想,除了要了解相應的時代背景、人物經歷,更重要的還是挖掘文本,從文本的分析中理解主題。非常感謝何郁老師,從備課一開始就指導我說站位要再高一些,務必要鉆研教材,范仲淹是萬世賢臣,文風沉郁而又瀟灑,所以講這樣的文章一定要上得大氣,向文風靠近。受何老師的啟發,我從岳陽樓上一副名聯----范希文兩字關情,滕子京百廢俱興(上聯中的兩句)----入手,開篇設問,讓學生根據自己的理解猜測是文中哪兩個字,使學生產生思考甚至會有分歧,然后從悲喜入手,引導學生充分感受所描寫的洞庭湖陰、晴的景象,從自己的感受出發,體會作者所渲染的氣氛,從而分析遷客騷人產生悲喜的原因。此處分配的時間較多,一則是要理解古仁人思想必須要以理解遷客騷人的情感為基礎,二則兩段的景物描寫也是經典,駐足朗讀賞析也是很有必要的。

在引導學生如何理解“憂”“樂”的內涵上,我借用學生提出的疑問“悲”“喜”和“憂”“樂”有什么區別來設問,此問題能夠引起學生對人物生平的聯系、對古仁人胸懷與思想的思考,有了前邊的鋪墊,此時再領會范仲淹所表現的是一種憂國憂民的理性情懷而不是遷客騷人因物喜、因己悲的感性認識也就順理成章了。

總體來看,全文思路清晰,理解這樣有難度的文章也算是做到了深入淺出,問題設計能夠激發學生積極的對文章內容產生疑問和思考,從上課效果來看,學生思維活躍,雖然每個人的積累和理解有所差異,但是也都能從不同層次上對文章有所感悟。尤其對我自己來說,從讀文到讀人,再到教學生讀文、讀人,也是一種成長,一種收獲。

當然這節課中還有一些遺憾。比如說,對于學生在課上的一些精彩回答自己沒有及時抓住亮點進行激勵;所謂“知人論世”,由于時間關系,理解范仲淹的思想時聯系他的生平經歷還不夠;還有就是上課的激情還不夠,內心對文章、對人物的感悟和思考如何通過自己的情緒、體態等體現出來,是自己下一步還要再努力的地方!