橫空出世作文400字簡單的—關于橫空出世的作文

鄧孟

中青報·中青網記者 邱晨輝

中國人自己的全球衛星導航系統——北斗終于建成了。

2020年7月31日,中國向全世界鄭重宣告,中國自主建設、獨立運行的北斗三號全球衛星導航系統已全面建成,中國北斗開啟了高質量服務全球、造福人類的新篇章。

撫今追昔,從北斗一號工程立項開始,二十六載風雨兼程,幾代北斗人接續奮斗、數十萬建設者聚力托舉,一次又一次刷新“中國速度”、展現“中國精度”、彰顯“中國氣度”。回望來路,這份沉甸甸的“北斗成績單”來之不易。

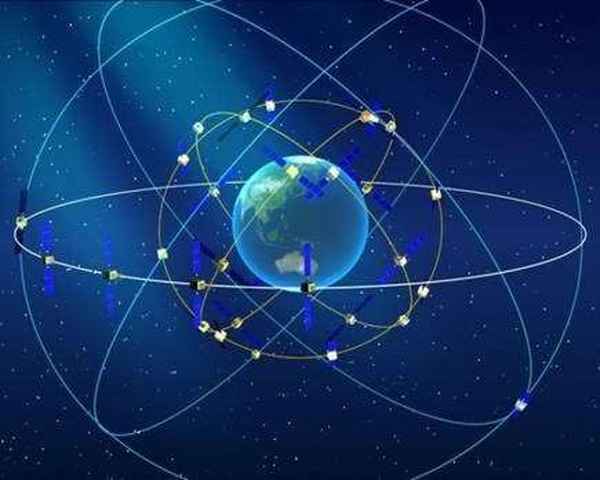

(北斗衛星全球組網示意圖,中國衛星導航系統管理辦公室供圖)

(北斗三號部分研制人員合影,中國航天科技集團五院供圖)

傳說中的“五千萬工程”和30萬無名北斗人

目光回到上世紀末。

1994年,無論在世界還是中國衛星導航發展史上都是極具特殊意義的一年。這一年,世界首個全球衛星導航系統GPS全面建成;而此時,中國北斗一號系統則剛剛立項。

很多人沒有想到,有朝一日中國能獨立建成與美俄歐衛星導航系統比肩的世界一流系統。

2000年,北斗一號又省又快地構建起兼具定位授時和短報文通信服務的雙星定位系統,我國成為繼美國、俄羅斯之后世界上第三個具有衛星導航系統的國家。

2017年11月,北斗三號系統首組雙星發射;2020年6月,北斗全球組網成功,僅僅不到3年時間便完成星座部署,讓全世界再一次領略到中國集中力量辦大事的硬核實力。這一次,中國不僅兌現了承諾,還比原定計劃提前了半年。

談及北斗圓夢全球,北斗工程總設計師楊長風感慨萬千:“北斗是黨和國家調動千軍萬馬干出來的,是工程全線幾十萬人團結一心拼出來的,是廣大人民群眾堅定支持共同托舉起來的。”

據中國衛星導航系統管理辦公室統計,北斗工程啟動以來,在全國范圍內先后調集了400多家單位、30余萬名科技人員參與研制建設。陳芳允、孫家棟兩位“兩彈一星”元勛和幾十名兩院院士領銜出征。

在這項大國重器橫空出世的背后,還有無數普通人在幕后辛勤付出。每逢重要節點,數以萬計的公安干警、警衛人員和通信、電力、氣象、交通、醫療等行業員工堅守各自崗位,共同筑起堅固的安全保障;一波又一波新聞記者奔走工程一線,用生花妙筆為北斗事業鼓與呼;成千上萬科研人員的家人,默默扛起照顧家庭的重擔,為他們撐起堅強后盾;

中國衛星導航系統管理辦公室主任冉承其說,“將錢學森總體設計部思想貫穿研制建設全過程,建立起科學完善的組織管理體系,這是北斗取得成功的重要經驗。”

據他介紹,北斗系統由衛星、火箭、發射場、測控、運控、星間鏈路、應用驗證等七大系統組成,是跨部門、跨學科、跨行業、跨地域的復雜系統工程。統帥“千軍萬馬”,離不開科學頂層設計和高效組織領導。

在頂層,國家有關部門聯合成立領導小組,并設立管理辦公室,具體承擔國家衛星導航領域主管機構職能,對北斗系統建設、應用產業、國際合作實施歸口管理。

楊長風說,“我們常說,北斗是‘五千萬’工程,調動了千軍萬馬,經歷了千難萬險,付出了千辛萬苦,要走進千家萬戶,將造福千秋萬代。”

建設全球系統與區域系統相比,不是簡單的規模“擴容”、而是全面的整體“升級”,對工程全線尤其是衛星系統帶來空前挑戰。事前據專家論證測算,以當時的研制能力,如果仍由一家單位抓總研制,即便“5+2”“白+黑”地連軸轉,也很難在2020年底前完成30顆衛星的研制生產,更別提全部發射入軌、完成星座組網。

楊長風說,為如期“交卷”,工程全線大力整合各方力量,通過強化產品多家布局,特別是采取衛星“雙總體”,讓兩個衛星總體單位分別組織隊伍、同步抓總研制,極大調動了各方資源力量,極大促進了優勢互補、協同共進,極大加速了關鍵核心技術突破,推動形成良性互利的發展局面,為確保北斗三號全球系統快速高效組網發揮了重要作用。

2017年11月到2020年6月,31個月時間,我國成功發射30顆北斗三號組網星和2顆北斗二號備份星,成功率100%,以超過月均1顆星的速度,創造世界衛星導航系統組網發射新紀錄。

既不能固步自封,也不能照搬盲從

上世紀90年代初,國際局勢復雜多變,人們愈發強烈地意識到,擁有自己的衛星導航系統已經成為一個世界大國的重要標志、成為大國競爭的科技制高點。

楊長風說,同樣是建設全球衛星導航系統,美、俄和歐盟選擇搞“一步建全球”。而我國起步晚、底子薄,明智地選擇分步走,先解決有無、滿足急需,切實做到“把每個銅板都用在刀刃上”。

1983年,“兩彈一星”元勛、“863計劃”倡導者之一陳芳允院士,創造性地提出“雙星定位”構想。這一方案,能以最小星座、最少投入、最短周期實現“從無到有”。

后來,“兩彈一星”元勛、北斗系統首任工程總設計師孫家棟院士,進一步組織研究提出“三步走”發展戰略,決定先建試驗系統、然后再建區域系統,最后建成全球系統——

2000年建成北斗一號試驗系統,使我國成為世界第三個擁有自主衛星導航系統的國家。2012年建成北斗二號區域系統,為亞太地區提供服務。2020年建設北斗三號全球系統,實現了中國人孜孜以求的“全球夢”。

據楊長風介紹,與其他全球衛星導航系統采取單一軌道星座構型相比,北斗系統獨樹一幟,堅定選擇走混合星座的特色發展之路。北斗一號建設時,在國際上首次實現地球靜止軌道衛星提供導航定位服務。

北斗二號系統則繼承北斗一號用地球靜止軌道衛星實現區域導航定位覆蓋的成功經驗,在國際上首創以地球靜止軌道和傾斜地球同步軌道衛星為骨干,兼有中圓軌道衛星的混合星座。北斗系統高級顧問、原工程副總設計師李祖洪說,對于區域衛星導航系統而言,這種“混搭”組合可以用最少衛星數量實現最好覆蓋效果,已獲得國際認可。

李祖洪告訴記者,北斗三號系統將“混合星座構型”發揚光大,建成擁有24顆中圓軌道衛星、3顆地球靜止軌道衛星、3顆傾斜地球同步軌道衛星組成的全球系統,為建設全球衛星導航系統提供了全新范式。

與其他衛星導航系統相比,北斗系統確有自己的“獨門絕技”:除提供全球定位導航授時服務外,還能進行短報文通信,開創了通信導航一體化的獨特服務模式,是名副其實的“多面手”。

從功能看,其他衛星導航系統僅能無源定位,因而用戶只能知道“我在哪”。而北斗用戶則不同,不但自己知道“我在哪”,還能告訴別人“我在哪”、“在干什么”。

“這一招很管用,比如突發地震、海上遇險時,在其他通信手段失效的情況下,北斗短報文通信可以成為傳遞求救信息、拯救生命的最后保險索。”楊長風說。

如今,北斗三號全球系統一如既往走“跨界發展”之路,成為國際上第一個將多功能融為一體的全球衛星導航系統。這種多功能集成化設計,有利于取得差異化的競爭優勢。

據中國衛星導航系統管理辦公室統計,北斗三號全球系統在全面兼容北斗二號系統短報文通信服務的基礎上,區域短報文發送能力從120漢字提高到1000漢字,支持用戶數量從50萬提高到1200萬,而且能實現40漢字的全球短報文通信。此外,北斗三號全球系統還可以提供星基增強、國際搜救、精密單點定位、地基增強等多樣化服務,能更好地滿足用戶的多元化需求。

楊長風說,北斗系統建設的經驗再次證明,任何時候、任何情況下,都要堅定自信、保持定力,堅定不移走中國特色發展之路,既不能固步自封、也不能照搬盲從。

最后時刻“壓哨破門”,瀕臨絕境倒逼自主創新

關鍵核心技術是花錢買不來的,即使買來了也是不可靠的,引進仿制的路子也走不遠,只有堅定不移走自主創新之路,才能把命運牢牢掌握在自己手中。

楊長風說,面對缺乏頻率資源、沒有自己的原子鐘和芯片、區域布站條件下實現全球服務等看似難以逾越的“婁山關”“臘子口”,北斗人憑借滾石上山的毅力和勇氣,北斗走出了一條自主創新、追求卓越的發展道路。

眾所周知,空間頻率資源是“不可再生”的戰略資源,沒有合法可用的頻率,衛星就如同沒有土地使用許可的高樓大廈,缺少立身之基。

“北斗起步之時,國際上優質頻率資源已經所剩無幾,經過艱苦談判,終于推動國際電聯從航空導航頻段中,辟出兩小段資源作為衛星導航合法使用頻段。”楊長風說。國際電聯規定,各國均可平等申請新資源使用權,但必須在7年有效期內發射導航衛星,并成功接收傳回信號,逾期則自動失效。

據他回憶,為保住2007年4月17日這一最后“窗口”,工程上下進行全系統總動員和大會戰,搶在2月底完成衛星研制。然而臨射前,衛星上的應答機突現異常。為確保萬無一失,工程試驗隊果斷將已矗立塔架的星箭組合體拆開,取出衛星應答機,72小時不眠不休,成功排除故障。

4月14日4時11分,這顆肩負重要使命的衛星發射成功;17日20時許,北京終于清晰地接收到來自這顆衛星的信號。這一刻,距離頻率失效后限已不到4個小時。

中國北斗在最后時刻“壓哨破門”,拿到了進軍全球衛星導航系統俱樂部的“入場券”。

星載原子鐘是導航衛星的“心臟”,是衛星導航領域“上的明珠”,其性能對系統定位和授時精度具有決定性作用。

北斗工程建設之初,國內星載原子鐘技術比較薄弱。當時,全世界只有少數國家有能力研制高性能星載原子鐘,進口存在諸多困難和不確定性。

“不能等,不能靠,就自己干!” 楊長風說,為盡早“讓中國的北斗用上最好的鐘”,工程總體下定決心集中全力打攻堅戰,組織相關科研單位和企業,成立三支研發隊伍同步進行攻堅。不到兩年時間,三支隊伍全都取得成功,自主研發出達到國際先進水平的原子鐘。

缺少“中國芯”,一直是困擾我國高科技領域的一塊“心病”。冉承其說,對于北斗系統工程建設和應用來說,擁有國產芯片,對于確保安全性、穩定性、可靠性至關重要。甚至可以說,搞北斗三號全球系統,全面國產化是頭等大事。

據他介紹,通過深入動員,工程上下形成寧可國產化產品“指標低點,價格高點,也要大膽使用”的堅定共識;工程總體研究制定行動規劃,將自主可控要求落實到關鍵技術攻關、產品研發、競爭采購等各環節;建立由專項管理辦公室牽頭,多部門參加的自主可控協調小組,通過重點行業、區域應用示范工程,大力推廣使用自主芯片、模塊、軟件產品,通過邊建邊用、反復迭代,有效提高產品質量水平。

功夫不負有心人。國產北斗芯片工藝由0.35微米提升到28納米,已在物聯網和消費電子領域廣泛應用。支持北斗三號新信號的22納米工藝射頻基帶一體化導航定位芯片,體積更小、功耗更低、精度更高,已具備批量生產能力。

截至2019年底,國產導航型芯片出貨量已超1億片,北斗導航型芯片、模塊高精度板卡和天線已輸出到120余個國家和地區。

按照傳統全球衛星導航系統的建設和運行模式,需要在全球范圍內建立眾多地面站。楊長風說,為解決北斗系統國內建站實現全球運行和服務的難題,北斗系統首創Ka頻段星間鏈路,創造性地提出高效解決方案,而為解決境外衛星的數據傳輸通道問題,工程專門組織研究團隊攻克了星間鏈路關鍵技術。

通過星間鏈路,所有在軌北斗衛星連成一張大網,實現北斗“兄弟”們手拉手,相互間可以“通話”、測距,能自動“保持隊形”,這不僅減小地面站規模、減輕地面管理維護壓力,而且還使衛星定位精度大幅提高。憑借這一“絕活”,工程實現了僅依靠國內布站情況下對全球星座的運行控制,以及全球服務能力與世界一流系統的比肩。

北斗三號全球系統星座部署完成后,澳大利亞空間工程研究中心主任安德魯·登普斯特指出,北斗是一項重大突破,因為它意味著中國可以完全獨立地使用自主導航系統,不再依賴任何人。

楊長風說,一路走來,北斗系統建設“過五關斬六將”,崎嶇坎坷、步步驚心,這也讓工程隊伍磨練出堅毅的品格和堅強的信心,堅定不移走上自主創新之路。

如同水和電一樣,北斗將無處不在、觸手可及

有這樣一個比喻:如同水和電一樣,北斗系統將成為人民日常生活中不可缺少的必需品,無處不在、觸手可及。

楊長風說,衛星導航系統是重要的空間基礎設施,是事關國計民生的大國重器,對促進經濟社會發展、改善人民生產生活具有重要作用。發展到今天,從國內到國外,從區域到全球,北斗服務將為更多國家和人民所共享,這張國家名片的知名度影響力也將不斷增強,北斗對人類的貢獻終將被全世界所理解認同。

根據中國衛星導航系統管理辦公室統計,近年來,北斗系統已全面服務交通運輸、公共安全、救災減災、農林牧漁、城市治理等各行各業,已經融入電力、金融、通信等國家核心基礎設施,綜合效益正在不斷顯現。

以交通運輸為例,截至2019年12月,國內超過650萬輛運營車輛、4萬輛郵政和快遞車輛,36個中心城市約8萬輛公交車、3200余座內河導航設施、2900余座海上導航設施已用北斗,建成全球最大營運車輛動態監管系統,正向鐵路運輸、內河航運、遠洋航海、航空運輸及交通基礎設施建設管理縱深推進。

目前,我國已構建起集芯片、板卡、終端和運營服務為一體的完整北斗產業鏈,在國家關鍵行業和重點領域標配化使用,在大眾消費領域規模化應用。近10年來,我國衛星導航產業產值年均增長約20%,2020年將有望超過4000億元。

“北斗作為國家重大空間基礎設施,提供的是公共服務產品,就如同電、無線網絡一樣,必須通過終端服務來實現價值。” 楊長風告訴記者,“融合發展、萬物互聯”一直是北斗應用推廣的基本方針。

據他介紹,2020年第一季度,在中國入網的智能手機,已經有70%以上提供北斗服務。共享單車配裝北斗終端實現精細管理,牧民坐在家里就能通過北斗項圈放牧牛羊,支持北斗系統的手表、手環、學生卡,更加方便和保護人們日常生活。通過“北斗+支付”,能對1秒鐘內成百上千的股票、車票購買申請進行精確排隊,按序辦理。

在新冠肺炎疫情戰中,北斗的貢獻更是有目共睹——

北京、湖北的北斗植保無人機被廣泛用于區域內消毒防疫,一架無人機單次噴灑面積可覆蓋5000平方米,并且能深入防疫車無法抵達的死角。在全國多個地方,數十萬臺北斗終端進入物流行業,通過北斗精準定位,位置信息一目了然,一些物流企業還通過機器人向部分隔離小區提供物資運輸配送。

冉承其說,北斗與互聯網、移動通信網、大數據、云計算等結合形成的“北斗+”信息產品,可以對感染者的行動軌跡進行精確定位并向社會公開發布,為大城市特別是基層社區做好防控提供關鍵數據支撐。

他還以武漢火神山、雷神山醫院建設為例:“萬丈高樓平地起”,高精度定點定位是基準,快速精確測量是基礎。大年三十晚上,北斗人聞令而動,奔赴火神山醫院工地,北斗高精度定位設備火速馳援,確保工地大部分放線測量一次完成,為醫院迅速施工爭取了寶貴時間。

“北斗應用只受想象力限制。”楊長風說,面向未來,這句話精辟地勾勒出了北斗應用發展的無限可能和廣闊前景。

走向全球的中國北斗,大有可為,未來可期。

來源:中國青年報客戶端