監事人承擔什么責任(辦理營業執照監事人承擔什么責任)

根據《中華人民共和國公司法(2018修正)》(以下簡稱“公司法”)及相關法律法規規定,監事(會)系公司的專門監督機構,亦為保障公司健康運轉的重要組。在公司經營管理過程中,監事有權監督公司的經營狀況及董事、高級管理人員的履職情況,與此同時,其亦須履行相應義務、承擔相關法律責任。

筆者結合自身的辦案經歷,并在法律檢索的基礎上,系統梳理了「監事的產生與任職」、「監事的權利與義務」、「監事的法律風險」、「監事的退出」四大事項,以期對屏幕前的各位有所裨益。文中如有不足,歡迎各位批評指正。

第一部分:監事的產生與任職

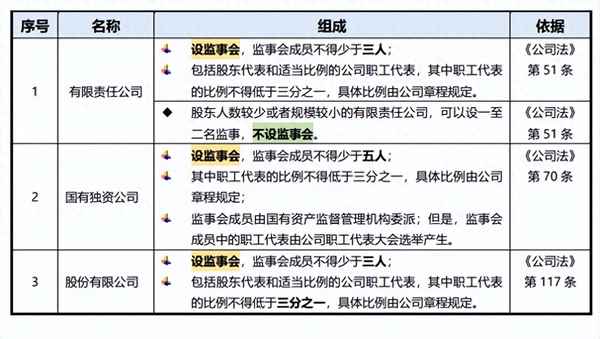

1.監事(會)的組成

2.監事如何產生

3.監事的任期

4.監事的任職資格要求(不完全列舉)

第二部分:監事的權利與義務

監事,作為有權監督公司經營狀況及董事“懂不懂事”、高管“作不作為”的人員,其享有的權利具體包含哪些呢?在享有權利的同時,其又須承擔哪些義務呢?

1.監事(會)的權利(不完全列舉)

2.監事的義務(不完全列舉)

第三部分:監事的法律風險

A.民事責任

情形一:監事利用其關聯關系損害公司利益,而產生的賠償責任

法律依據:

規則理解:

①公司監事利用其關聯關系損害公司利益,主要是指公司監事實施不當關聯交易(亦稱為“非公允性關聯交易”),進而損害公司利益的行為。關于“不當關聯交易”,可以從以下四個角度予以理解:

- 交易主體:即交易主體之間是否存在關聯關系;

- 交易動機:即是否存在不正當的交易目的或者交易動機;

- 交易行為:即交易行為是否有失公允或者明顯有悖于正常商業交易規則(如交易價格是否有失公允,在合同履行過程中增加公司責任、減免對方責任等);

- 交易結果:即交易行為是否給公司造成現實損失或者明顯可能發生的損失。

②關聯交易是商業社會中普遍存在的交易類型,其可以降低交易成本、提高交易效率,且關聯交易也并非必然損害公司利益。公司法并未絕對禁止關聯交易行為,而是限制前文所述的不當關聯交易行為。

③根據《公司法司法解釋五》第1條規定,不當關聯交易行為即使已經履行法定程序(如公司披露程序、股東表決程序等),也不能豁免該交易行為所產生的法定賠償責任,即是否構成“不當關聯交易”的核心判斷標準并非“是否履行法定程序”,而是要從公平角度(包含實質公平與形式公平)予以分析判斷。

情形二:監事執行公司職務時,違反法律、行政法規或者公司章程規定,給公司造成損失,而產生的賠償責任

法律依據:《公司法》第149條:“董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。”

規則理解:監事作為公司的監督管理人員,其在執行公司職務時,須遵守公司章程及相關法律規定,維護公司利益。如監事在執行公司職務時,違反相關規定,給公司造成損失時,須向公司承擔賠償責任,彌補公司的損失。

情形三:發行人的監事不履行公開承諾給投資者造成損失,而產生的賠償責任

情形四:未按照規定披露信息或者信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者遭受損失,發行人的監事對此存在過錯,而產生的連帶賠償責任

B.限制或懲戒措施

情形五:監事違反忠實勤勉義務致使所在企業破產的,在一定期限內不得擔任任何企業的董事、監事、高級管理人員

法律依據:《中華人民共和國企業破產法》第125條:“企業董事、監事或者高級管理人員違反忠實義務、勤勉義務,致使所在企業破產的,依法承擔民事責任。有前款規定情形的人員,自破產程序終結之日起三年內不得擔任任何企業的董事、監事、高級管理人員。”

規則理解:對公司的忠實和勤勉義務是監事的法定義務。如監事曾因違反忠實勤勉義務致使所在企業破產,其后續是否會盡職忠誠地監督公司經營等存在較大的疑問,為防止再次出現不盡職盡責的情形出現、維護市場交易的安全性,在一定期限內,其不得再擔任任何企業的董事、監事、高級管理人員。

C.行政責任

情形六:因單位違反行業(如證券業、基金業等)及其他相關法律法規,其監事可能被處以警告、責令改正、罰款等行政處罰措施

法律依據:(不完全列舉)

規則理解:單位在登記設立、經營管理、清算注銷過程中,應當遵守相關法律法規。如單位未按照規定履行相關義務,監事作為單位經營狀況的監督主體,亦有可能被相關部門處以行政處罰。監事是否需因單位的行為承擔行政責任,需要結合單位實施的具體行為及相關法律法規予以確定。

情形七:監事作為清算組成員,從事違反清算義務行為,其會被處以責令退還公司財產、沒收違法所得、罰款等行政處罰措施

法律依據:

規則理解:如果監事作為清算組成員,其應當依法開展清算工作。如果監事在清算過程中濫用職權,為自己謀取私利,其會被公司登記機關處以責令退還公司財產、沒收違法所得、罰款等行政處罰措施。

D.刑事責任

情形八:監事違反忠實勤勉義務,實施嚴重損害公司利益行為,違反《中華人民共和國刑法》(以下簡稱“刑法”)規定而應承擔的刑事責任

法律依據:(僅部分列舉)

第四部分:監事的退出

前文已述,在公司經營管理過程中,監事不可或缺,其在監督公司經營管理過程中享有諸多權利,但與此同時,其亦須承擔相應的法律義務與法律責任。如現任監事希望從該職位中退出,如何退出或許成為進一步需討論的問題。

想了解監事如何退出,首先需了解監事與公司之間構成何種法律關系?

1.監事與公司之間的關系

前文已述,監事的產生方式主要包含三種:

①非職工代表監事:由股東(大)會選舉產生;

②職工代表監事:由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生;

③國有獨資公司之非職工代表監事:由國有資產監督管理機構委派。

對于非職工監事來說,無論是選舉還是委派,司法實踐中普遍認為,監事與公司之間的關系類似于“非職工董事與公司”之間的關系,即委托關系,即類似于“依股東會的選任決議和董事同意任職而成立合同法上的委托合同”[1]。

對于職工監事來說,其成為監事候選人選的前提條件之一為“本公司職工”,故監事與公司之間所形成的法律關系不言而喻,即勞動關系。

2.監事退出的方式

結語

法律規定浩如煙海,實踐情形迥異萬分,對法律的理解也存在差異。本文僅為筆者結合自身經驗,并在法律檢索的基礎上,對公司監事的權利、義務與法律風險進行的概括總結,以期對各位在實務之中處理類似事項有所裨益。

以上僅為筆者的個人看法,供大家交流參考。文中如有不足之處或大家有任何問題,歡迎與筆者一起討論交流。

[1] 最高人民法院民二庭相關負責人就《關于適用<中華人民共和國公司法>若干問題的規定(五)》答記者問