鄧稼先的文學常識簡單_鄧稼先課文的文學常識

七年級語文下冊第一課《鄧稼先》教學設計

三維目標:

知識與技能:

1.積累詞語。了解文中所引古詩文的大意。

2.了解鄧稼先、楊振寧兩位科學家的有關情況及一些相關的背景材料,體會作者的寫作意圖。

過程與方法:

1.掌握本文以小標題連綴、自成一體、相對獨立而又彼此關聯(lián)的行文特征,逐步提高寫作能力。

2.深入理解課文的思想內(nèi)容,體會作者的情感。

3.理解鄧稼先崇高的品格與超凡的能力。

4.了解本文平淡樸實、感情真摯、句式多變的語言特色。

情感態(tài)度與價值觀:

1.學習鄧稼先把一切獻給科學、獻給祖國,不計較個人名利、鞠躬盡瘁、死而后已的崇高精神。

2.學習作者楊振寧,做一個對民族、對祖國、對朋友充滿至情至愛的人。

教學重難點:

1.掌握本文以小標題連綴、自成一體、相對獨立而又彼此關聯(lián)的行文特征,逐步提高寫作能力。

2.深入理解課文的思想內(nèi)容,體會作者的情感。

3.理解鄧稼先崇高的品格與超凡的能力。

主要教學方法:學生自主合作探究法,點撥法

第一課時

一、新課導入

今天,我們偉大的中華民族之所以能傲立于世界民族之林,是因為中華民族幾千年的傳統(tǒng)文明孕育出了許許多多卓越的科學家和仁人志士。他們默默無聞地無私奉獻自己的智慧和青春,甚至生命,才使我們的祖國日益強盛起來。這其中,有一位最杰出的科學家——“‘兩彈’元勛”鄧稼先。下面,就讓我們一起跟隨楊振寧先生去感受鄧稼先崇高的精神和品格。

二、課前預習

1.作者簡介

楊振寧,美籍華人,物理學家。1922年出生于安徽省合肥市,1942年畢業(yè)于西南聯(lián)大物理系,1945年赴美國芝加哥大學深造,1948年獲博士學位。1957年與李政道一起獲得了諾貝爾物理學獎。他是最早獲得諾貝爾物理學獎的華人之一。

2.寫作背景

本文是鄧稼先的好友楊振寧為他寫的一篇回憶錄。1986年7月29日,鄧稼先因病逝世,這位始終站在中國原子武器設計制造和研究第一線的科學家,結束了他“鞠躬盡瘁,死而后已”的光輝一生。對于鄧稼先的逝世,楊振寧教授無限悲痛。為了緬懷好友,作者以中華幾千年文化為背景,以近一百多年來的民族情結、五十年的朋友深情為基調(diào),用飽含感情的語言寫了這篇傳記。

3.文體知識

傳記 是一種常見的文學形式。主要記述人物的生平事跡,根據(jù)各種書面的、口述的回憶、調(diào)查等相關材料,加以選擇性的編排、描寫與說明而成。傳記一般不虛構,紀實性是傳記的基本要求。

三、初讀感知

1.讀準字音

宰割(zǎi) 元勛(xūn) 直腸癌(ái) 奠基(diàn) 婦孺皆知(rú) 夐(xiòng) 曛(xūn) 鋌(tǐng) 籌劃(chóu) 殷紅(yān) 摯友(zhì) 彷徨(páng huáng)

2.辨清字形

攝(shè)攝影 懾(shè)威懾 鑷(niè)鑷子

3.理解詞語

可歌可泣:值得歌頌,使人感動得流淚,指悲壯的事跡使人非常感動。

鞠躬盡瘁,死而后已:指小心謹慎,貢獻出全部精力,一直到死為止。

當之無愧:當?shù)闷鹉撤N稱號或榮譽,無須感到慚愧。

家喻戶曉:每家每戶都知道。

鋒芒畢露:指銳氣和才干全都表現(xiàn)出來。多形容人氣盛逞強。

婦孺皆知:連婦女小孩都知道,表示眾所周知。

熱淚盈眶:形容因非常高興、感激或悲傷而流的眼淚充滿了眼睛。

馬革裹尸:用馬皮把尸體包裹起來,指軍人戰(zhàn)死于戰(zhàn)場。

縈帶:彎曲得像帶子一般。

層出不窮:接連不斷地出現(xiàn),沒有窮盡。

四、再讀感知

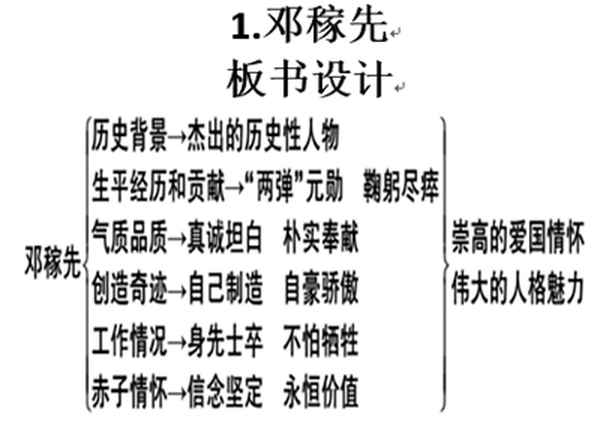

1.速讀課文, 概括六個部分的大意。

第一部分:在近一百多年來中國歷史乃至世界歷史的背景下推出鄧稼先。

第二部分:簡單介紹鄧稼先的生平經(jīng)歷和貢獻。肯定鄧稼先“‘兩彈’元勛”的地位,贊揚鄧稼先“鞠躬盡瘁,死而后已”的光輝一生。

第三部分:在同美國“原之父”奧本海默的對比中來寫鄧稼先。

第四部分:作者寫自己得到的消息,中國的原工程沒有任何外國人參加,是自力更生搞出來的,因而感情受到極大震蕩,一時熱淚滿眶。

第五部分:寫在極端困難的條件下,鄧稼先所表現(xiàn)出來的超凡的創(chuàng)造才能與身先士卒、不怕犧牲的獻身精神。

第六部分:引述作者寫給鄧稼先夫人的電報、書信中的幾段話,總評鄧稼先,總結全文。

五、課堂小結

六、布置作業(yè)

1.記憶并摘抄文中重要的生字詞。

2.熟讀課文,感受文中精美的句子及鄧稼先高尚的精神品質(zhì)。

第二課時

一、課堂引入

由學生們進行5分鐘生字詞闖關引入本堂課教學。

二、跳讀課文,感悟精彩句子

1.“鄧稼先是中國幾千年傳統(tǒng)文化所孕育出來的有最高奉獻精神的兒子。”“鄧稼先是中國的理想黨員。”試闡釋這兩句話。

前一句是說鄧稼先與鋒芒畢露的奧本海默截然不同,“是一個最不要引人注目的人物”“忠厚平實”“真誠坦白,從不驕人”“沒有小心眼兒,一生喜歡‘純’字所代表的品格”“具有中國農(nóng)民的樸實氣質(zhì)”。中國幾千年傳統(tǒng)文化就講究人與人之間關系和諧,和睦相處,講究為人忠厚、謙虛、真誠、樸實。鄧稼先汲取了中國傳統(tǒng)文化中這些優(yōu)秀的部分,并變成了自己的氣質(zhì)品格。后一句是指“他沒有私心,人們絕對相信他”,“文革”中能說服兩派群眾組織,能說服工宣隊、軍宣隊。中國的宗旨就是全心全意為人民服務,就是領導、團結廣大人民一起前進,鄧稼先就是把這些奉為自己的行動準則,因此他是理想黨員。

2.“如果稼先再次選擇他的人生的話,他仍會走他已走過的道路。這是他的性格與品質(zhì)。”試說說對這兩句話的理解。

為中華民族的崛起,為廣大人民的利益,奉獻自己的一生,這就是鄧稼先的人生。走這樣的人生道路,是鄧稼先的性格與品質(zhì)決定的。所以作者說,如果鄧稼先再次選擇人生,還會這么走。這兩句看似平淡的語言表達了對鄧稼先偉大人格的高度贊美。

三、選讀課文,分析主體形象

1.第?段中,作者為什么稱鄧稼先是“中華民族事業(yè)的奠基人和開拓者”?

作者稱鄧稼先是“奠基人”“開拓者”,充分贊揚了鄧稼先在我國的基礎建設和發(fā)展方面作出的巨大貢獻,肯定了他在我國事業(yè)發(fā)展領域的地位。

2.奧本海默和鄧稼先兩個人最大的相同點是什么?為什么把他倆對比著寫?

他們分別是美國和中國原設計的領導人,各是兩國的功臣。此處的對比,不僅說明奧本海默與鄧稼先對各自國家的貢獻巨大,還說明鄧稼先的堅毅和奉獻精神,這樣就自然而然地得出后文的結論:“鄧稼先是中國幾千年傳統(tǒng)文化所孕育出來的有最高奉獻精神的兒子”“是中國的理想黨員”。

四、梳理全文,把握文章主旨

1.為什么作者對鄧稼先的生平事跡和巨大貢獻沒有作詳細介紹?

第一,作者是大科學家,寫的也是大科學家,科學家寫科學家,著眼于科學精神、科學態(tài)度以及氣質(zhì)、品格、價值觀、人生道路等方面,而不是把注意力放在事件具體細節(jié)的描寫上。第二,作者與鄧稼先有著50年的友誼,寫這篇介紹鄧稼先的文章,包含著作者對老朋友不盡的思念;同時,寫鄧稼先的人生道路,又滲透著自己人生中某些與鄧稼先相同的東西。因此,這篇文章常常從作者自己與鄧稼先的交往這個角度寫,這樣勢必就不會著力介紹事件的具體細節(jié)。第三,作者與鄧稼先分隔大洋兩岸二十余年,對鄧稼先工作的具體情況不可能很了解,掌握的材料不會很多。加上這又是一篇短文, 不宜鋪開來寫。

2.試概括本文的主旨。

本文將鄧稼先這一人物放在廣闊的社會文化背景中描寫、評價,抓住了他忠厚平實、真誠坦白的性格特點,突出了他對民族的貢獻,高度贊揚了他深沉的愛國主義精神和將個人生命奉獻給祖國國防事業(yè)的崇高情懷。

五、拓展學習

作者采用“橫式結構法”,巧立小標題,通過“板塊”并列的結構,將鄧稼先的生平事跡與杰出貢獻同國家的興衰、民族的強弱聯(lián)系起來,不僅刻畫人物性格,贊美人物精神,而且還去探尋其緣由,多角度地展示人物的性格和優(yōu)秀品質(zhì),使人物形象顯得悲壯而豪邁,偉大而崇高。學習文中的寫作方法寫寫自己的童年,用小標題的形式進行描寫,只需寫出幾個小標題即可。

六、布置作業(yè)

引導學生課后完成本課時對應練習,并預習下一課時內(nèi)容。