登高望遠天地闊,縱橫捭闔自從容,登高望遠天地闊,縱橫捭闔自從容什么意思

解放全中國,卻三到故宮而不入,時過境遷成為歷史未解之謎。

看毛主席過往詩文,談“唐宗宋祖”、論“成吉思汗”、又言“不到長城非好漢”,從中足以看出毛主席對歷史文化的熱愛,但在新中國成立后他卻堅持不入歷史文化悠久的“故宮博物院”,這是為何?

1954年,全中國的形勢已經趨于穩定,毛主席也終于能從百忙之中“偷得浮生半日閑”。5月17日的下午,毛主席便好好地利用了這半天。

中國改天換地后,毛主席還一直埋頭于建設新中國,卻從未有時間好好地看看這大好河山,而面對他最喜愛的歷史文化,也已經許久沒有觸碰。

就在他辦公地點一墻之隔的故宮,這個充滿歷史氣息的地方,它有一個威武雄壯的名字——紫禁城。但令人驚訝的是毛主席竟從未到訪過,恰巧這天下午卻突然來了興致。

圖1

為了不打擾游客,毛主席選擇了簡便出行,隨行人員只帶了公辦部長羅瑞卿和故宮保衛科長韓炳文。來到故宮城墻下,毛主席卻并未徑直入內,反而從神武門東坡道上了城樓。

站上城樓,毛主席感到迎面吹來了一陣陣歷史之風,思路頓時被打開,心情也變得從容自在,整個人宛如在繁雜的世間享受到了片刻的寧靜。正如作家老舍的作品《四世同堂》中所寫的一樣:“登高望遠天地闊,縱橫捭闔自從容出處。”

毛主席深吸了一口氣,不緊不慢地順著城墻向東、再向南,一路走到了東華門。走到這里,毛主席止步了,然后就從身后掏出了一個小馬扎,一打開竟坐了下來。

圖2

見此一幕,羅瑞卿和韓炳文相視一笑,毛主席此刻倒頗像一個出來玩耍的孩子一般可愛。更有趣的是,毛主席還從兜里掏出了兩個橘子,樂呵呵地要跟他們兩人分食。

韓炳文笑著接過了橘子瓣,又向毛主席提議道:“主席,過會兒要不要到故宮里走走?”

毛主席笑著搖了搖頭,接著又和韓炳文親切交談了起來。“這故宮里的管理情況怎么樣?工作人員的這個文化水平怎么樣?”毛主席饒有興趣地問道。

韓炳文見毛主席不愿回答,便接著回答毛主席的問題。韓炳文將故宮內部的管理結構和工作人員的知識儲備情況一一告知了毛主席,得知故宮被妥善保護,并且有專人照看,毛主席十分欣慰,對于他而言,故宮其實是個特別的存在。

圖3

不過奇怪的是,毛主席仍舊一步也不愿踏入故宮。過了一會兒,韓炳文突然想起當日有一批剛剛出土的文物,此刻就在午門。

去午門不用進入故宮,毛主席聽聞后反倒來了興致,幾人便一同步行到了午門,見到了這里正在舉行的“基本建設文物出土展覽”。

這里出土的每一件展品都具有珍貴的歷史意義,那用青花勾勒的素胚、用彩釉燒制的瓷瓶、用潑墨渲染的書畫,無一不將觀展之人帶回千年前繁華的古都。

毛主席聚精會神地觀看了每一件展品,雖然不能伸手觸碰文物古跡的氣息,但單用肉眼觀看就已令人心馳神往。毛主席這樣的“歷史愛好者”更是久久不愿離去,在展覽會足足呆了三小時才悻悻而歸,離去時天色已近黃昏,放眼望去,長安街上的百姓家中也都升起了裊裊炊煙。

圖4

但也正是這一味“藥引”,竟吸引了毛主席第二天再次光臨。一行人再次來到午門,毛主席又被眼前的一切吸引住了。其他人見到毛主席如此沉迷,也不敢打擾,只能遠遠地跟在毛主席身后,看他一點一點走過展覽館的每一個角落。

毛主席時而輕嘆,時而呢喃,當他看到一些猿人化石的時候,嘴里不住地說道:“這就是歷史啊!”眾人看到毛主席如癡如醉的模樣,心里也感到了淡淡的暖意,隨行而來的陪同人員便提議道:“主席,要不要到故宮里去看看呢?里面的文物更多呢。”

“進去干什么啊,我們只是來看展覽的,看完就走嘛。”毛主席難得的嚴肅了起來,倒令眾人感到疑惑不解。

圖5

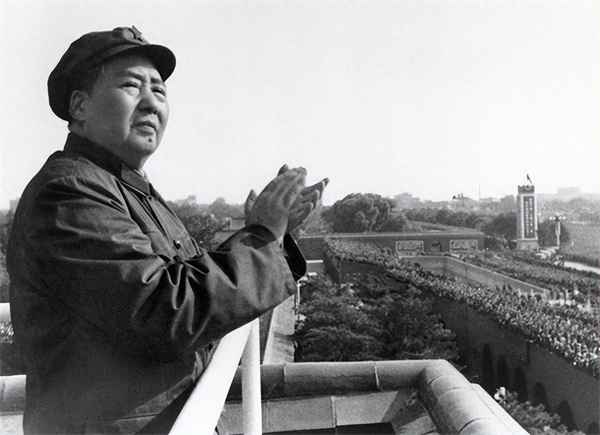

再過了一天,5月20日的時候,毛主席又一次來到了故宮城墻外,但他依然沒有踏入故宮半步,只是繞著城墻走啊走,時不時停下來朝故宮里面張望,最后,走到故宮的西北角時,已是下午落日時分,陽光撒在故宮的城墻上,毛主席便提議要在這里拍一拍照片。

就這樣,毛主席在這里留下了一組珍貴的照片,照片里的他舉著帽子笑意盈盈,十分慈祥,和后面的故宮融在了一起。

圖6

說到故宮,它的確是毛主席心中特別的存在。

年輕時候的毛主席,思想還沒有接受過熏陶,求學若渴的他便決定“北漂”。來到北京后,毛主席借住在了老師楊昌濟的家里,在這里他也認識了他人生中的摯愛。

楊昌濟的女兒就是毛主席的第二任妻子,楊開慧。毛主席到北京后,楊昌濟便讓女兒帶著毛主席在京城里逛逛,感受當地的人文風情。

圖7

那個時候,兩人還是炙熱如火的青年,單純而美好。他們走在鼓樓的大街上,聽戲院傳出陣陣唱響,看鬧市熙熙攘攘你來我往,兩個青年也在精神與言語的碰撞中,擦出了愛的火花。

接著,他們漫無目的的散步在金水河畔,在兩人尚未接觸革命的時候看到了河對岸的故宮。那個時候,城墻內還住著晚清的廢帝,他享受著人民供奉的錦衣玉食,卻從未了解過人民的生活。

毛主席忍不住對楊開慧說:“聽說咱們的皇帝是個三歲的小孩,才三歲怎么能當皇帝嘛?”楊開慧點點頭,若有所思。

圖8

毛主席的心中想著想著又不免泛起了漣漪:想那皇帝小兒能住這偌大的皇宮,而大街上那些貧窮的百姓卻無家可歸,這實在是可悲可嘆!

就這樣,改變人民生活的愿望在毛主席心中生根,故宮也成為了他心中一個難以想象的地方。

后來,在楊昌濟的介紹之下,毛主席來到了北京大學圖書館打工,在這里他不但能賺取生活費,還能在知識的海洋里暢游。于是,他常常秉燭夜讀,這樣的舉動也吸引了著名的革命家李大釗。

李大釗注意到了這個努力的年輕人,在他的安排下,毛主席不但能旁聽北大的課程,還結識了陳獨秀、胡適等優秀學士,在與他們的交流過程中,毛主席漸漸地接觸到了馬克思主義理論,最終成長為了一個真正意義上的馬克思主義者。

圖9

1919年,這是毛主席第二次來到北京,這個時候的社會已經發生了翻天覆地的變化。那次他住在了故宮旁邊的福佑寺,卻依然沒有踏入故宮一步。

在他的心里,遠有比這更重要的事情。這一年,陳獨秀和李大釗建立起了中國,為了追逐這面正確的旗幟,毛主席離開北京去往了上海,等他幾十年后再次回來,卻早已“物是人非”。

1949年,面對東北野戰軍的勢如破竹,人民的勝利也指日可待,在即將攻入北平時,毛主席卻意味深長地與周總理說道:“這一次我們是“進京趕考”去了,一定要交個滿意的答卷!”

圖10

當東北野戰軍兵臨北平城下的時候,毛主席卻選擇了暫停!原來,這北平城內除了有要守護的人民以外,也有具有重大歷史意義的故宮。故宮內的文物更是珍貴,若非迫不得已,毛主席是萬萬不希望它們成為戰爭的陪葬品。

于是,毛主席選擇了與北平城內的傅作義和談,希望他能歸順。一開始,傅作義依舊執迷不悟,但當我黨派出的談判代表循循善誘講出各種利弊后,傅作義最終還是選擇了開城歸順。而這次的行動,不但保護了文物、故宮,更避免了許多無辜的傷亡。

圖11

不過從這件事也足以看出,毛主席對故宮始終有著特殊的情懷,無論是在他年輕時期、奮斗時期還是巔峰時刻,故宮都承載了他無數的情懷。

不過既然如此,為何在54年的四天內,毛主席三次登上故宮城樓卻始終不肯踏入半步呢?

新中國成立后,中央也打算把北京作為首都,至于中央領導人的辦公地點,就有人提出建議可以選在故宮,卻沒想到這個提議遭到了毛主席的嚴詞拒絕。

那時候,毛主席一直住在香山雙清別墅內,由于位置偏遠,每次從家中往返辦公地點都十分奔波,思來想去,周總理最后給中央提出建議,讓領導人們都搬進故宮或是中南海。

圖12

故宮是明清皇帝的住所,中南海是歷朝帝王們行宮和宴游的地方,想來都十分適宜居住,但毛主席依然不同意。

“我不搬,誰要搬誰搬!”毛主席堅決不同意,到了最后還是朱老總出面說服了他:“‘皮之不存毛將焉附’,朱毛不分家,主席不搬進去,我們怎么能高枕無憂啊!”那個時候,朱老總已經住進了中南海的含和堂。

經過朱老總的一番勸說,毛主席還是搬進了周總理為他安排的菊香書屋。事實上,周總理是懂毛主席的想法的。

圖13

早年間,毛主席曾和一位學者探討過“周期律”的問題,那位學者認為,中國封建王朝其實是一個封建的周期,初期每個人都很用心,用心建造這個國家,但隨著狀況好轉,精神也就逐漸消弭,最后就崩潰了。

聽了學者的話,毛主席心中若有所思。后來,他帶領著農民翻身;在所有人高呼“毛主席萬歲”的時候,他會回復“人民萬歲”;在大會堂落成之際,他為會堂取名“”。

后來,再見到這位學者的時候,毛主席認真地告訴他:“我們已經找到了新的出路,跳出了周期律的支配。”

圖14

在毛主席的眼中,跳出周期律的支配最有效的辦法就是:讓人民監督政府。不論是在戰爭時期還是和平年代,毛主席常常教導大家“我們決不當李自成”,這其中的原因正是因為,他認為李自成就是陷入了腐朽政權的循環之中,才慘遭失敗。

最重要的是,“李自成”也是毛主席決不入故宮的原因。回看古代封建王朝,哪一個皇帝不是常年居住在高墻之內,食百姓之俸祿,卻不聞百姓之心聲。他們對外面發生的事情一無所知,又何談造福百姓呢?

當新中國成立的那一刻起,毛主席的心中就只放得下人民,他不愿再走封建的老路,也不愿讓人民對他不信任。

圖15

成為人民的領袖后,他永遠都在以身作則,真正做到了請人民監督自己。

1950年時他曾得到過一副明末清初一位著名的思想家王夫之的手跡,拿到這幅作品后毛主席表現出了極大的喜愛,但他最后還是將藏品捐給了國家;

1952年時,毛主席受友人贈,獲得了一幅《蘭亭十三跋》,但他卻說自己的一切都是因為國家給他的身份,所以他得到的一切也應上交國家;

1956年時,毛主席又得到了著名詩人李白的真跡《上陽臺帖》,但最后毛主席還是一如既往地捐贈給了故宮博物院。

圖16

然而除了這些“小事”,人生大事上毛主席也選擇了以身作則。新中國成立后,國家為了保障糧食耕種用地,取消土葬,政策發布后,毛主席帶頭簽字,愿意死后將遺體火化。

毛主席對于國家的貢獻有目共睹,而他卻時時刻刻以自我踐行著自己的諾言,他曾說:“我死后,不必時時懷念我,也不必指望我回來。我離開以后,你們就是我,人民萬歲!”

在他的心里,人民始終是第一位,這樣的領袖無愧于“偉人”之稱,他的功績也將永垂史冊。他受萬民愛戴,所以最后人民并沒有遵照他的遺愿將遺體火化,而是將他的遺體永遠保存在了水晶棺中以供后世瞻仰。

而我們,又怎能做到不懷念最親愛的毛主席呢?寫到這里,淚已絕堤。