牛頓的想象力有多強;牛頓想象力

2019年4月10日晚21時。

全人類都在激動地等待一張照片的公布。

公布前,科學家們顯得非常高調、自信。

當照片一出,即刻在朋友圈刷屏,有好奇,有贊美,也有疑惑——這是人類第一次確認了黑洞的存在!

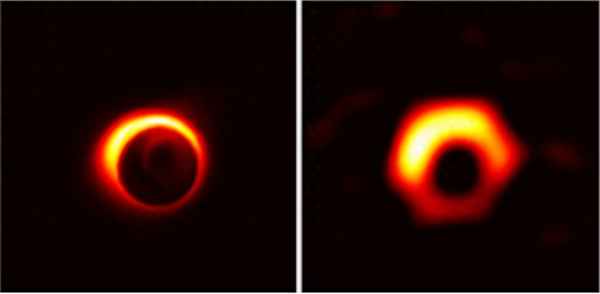

圖:黑洞,“事件視界望遠鏡”組織發布

左圖,是科學家根據現有宇宙理論計算出來的黑洞,右圖則是此次真實拍出的。可見,兩者已經非常相似。這說明理論預測又一次取得了重大成果,人類在“從哪兒來,到哪里去”這個終極問題上又進了一步。

那又是什么理論如此富有遠見?

本文把時光倒推105年,1915年那一年,愛因斯坦提出了廣義相對論。有了相對論,我們才逐漸知道了黑洞這種東西。

星際穿越

在上面這張照片公布前,人們對黑洞印象最深的一幕,也是最接近真實黑洞的,來自科幻大片《星際穿越》。2020年8月至今,該片還在各大院線重映呢。

影片中講了這么一個故事:地球黃沙席卷,農作物滅絕,自然環境惡化,人類剩下的光景無幾。NASA的科學家在土星附近發現了一個“蟲洞”,通過這一“時空隧道”,就可以突破人類科技極限,去尋找延續生命的星球。35歲的主人翁庫珀告別10歲的女兒墨菲,執行這一宇宙飛行任務。然而,宇宙飛行1個小時相當于地球上的7年。

在太空中,庫珀經歷了時空扭曲、掉進了黑洞、進入了超維空間。當庫珀再次見到女兒時,已經124歲,但生理年齡37歲,而女兒生理上和現實中都已經99歲。也就是說,爸爸比女兒年輕62歲。

圖:《星際穿越》中的父女變化

這種情形,是相對論所揭示的:“時間變慢的機制”,物體的運動速度越快,其時間流逝就越慢。以超高速飛行的爸爸庫珀,在太空遨游一圈,變得比女兒“年輕”,是完全符合物理學原理的。

同理,常年在天上的飛行員和空姐,要比地面上的同齡人要年輕一點。當然,只是一丁點,因為飛機的速度還遠遠不夠快,飛一輩子也年輕不到一秒。要實現“天上一天,人間一年”的效果,要求你把速度提高到接近光速才行。

《星際穿越》中的超遠距離旅行,借助了“蟲洞”,蟲洞是時空彎曲下,連接空間兩部分的小隧道。打個比方,從北京到西雅圖,經地球表面飛過去需要很遠、很久,但如果在地球上打一個洞穿過去,就大大縮短了路程。同理,在宇宙中,經過蟲洞,我們就可以從太陽系穿越到另外一個星系。

圖:蟲洞,來源:《星際穿越中的科學》

庫珀又帶領我們走進了黑洞。黑洞的引力特別強,任何東西掉進黑洞,就永遠回不來了,包括光。人掉進去的體驗是怎樣的呢?將被潮汐力從側面擠壓成面條,而且身體下半部分的引力比上半部分的引力強很多,最終引力之差會把你撕裂。不過,影片中采用的是“溫和奇點”的說法,沒有把庫珀撕碎。

圖:《星際穿越》中的黑洞。為了呈現黑洞,劇組召集了30人的科研小組,耗用幾千枚CPU運算了一整年,才計算出電影中的黑洞。

雖然《星際穿越》有一些槽點,但千萬不要以為劇情都是異想天開。其中,蟲洞、黑洞、奇點……都是根據廣義相對論推演出來的。影片的科技指導基普·索恩還因在引力波觀測方面的決定性貢獻,榮獲2017年諾貝爾物理學獎,他也是是黑洞提出者約翰·惠勒的傳人。

毫不夸張地說,今天關于宇宙太空題材的科幻,種種腦洞大開的奇思妙想,幾乎都是廣義相對論的推論。

著名物理學家楊振寧如此贊美道,“作為科學革命,廣義相對論在人類歷史上是獨一無二的;其設想宏偉、美妙、廣邃,催生了令人敬畏的宇宙學,而且它是一個人獨自孕育并完成的,這一切讓我想起《舊約》里的創世篇。”

這個創世者就是:阿爾伯特·愛因斯坦。

創世前

20世紀初,經典物理學的大廈已經建成。德高望重的開爾文勛爵在英國一場講演中自信地說:“當前,物理學中已經沒有什么新東西可以發現了,剩下的就是把測量做得越來越精確而已。”

不過,晴朗天空中的遠處,飄來令人不安的烏云。

1905年,在西方,距離“牛頓奇跡年”已經過去了整整240年,在東方,則是清朝光緒31年。在瑞士,26歲的伯爾尼專利局的助理鑒定員愛因斯坦,上著每周六天的班,領著3500法郎的薪水,養家糊口勉強湊合。他這份工作,還是托同學的老爸走后門找來的。

這份工作最大的好處就是清閑,沒事就琢磨他那個被常人視為瘋子的思維實驗——“假如我和光飛得一樣快,那我會看到什么?”

這一想,可不得了。

圖:1905年的愛因斯坦,來源:視覺中國

這年6月,愛因斯坦發表論文提出“光量子假說”,開啟了“量子論”先河,并因“光電效應”于1921年獲得諾貝爾獎。

7月,愛因斯坦測定了分子和原子的存在。

9月,創立了狹義相對論。

11月,根據狹義相對論推導出E=MC2。沒有這個公式,就沒有原。

就這樣,愛因斯坦用半年時間,連發五篇神作般的論文,如閃電劃破黑夜,把整個物理學的烏云刮跑了,猶如球場上26歲的馬拉多納,在物理世界中“連過五人”,演繹“世紀進球”。

可是!以上這些都是“事后諸葛亮”。在1905年,真實情況不是這樣的。

這些金光閃閃的論文,既沒有幫他得到博士文憑,也沒有幫他獲得一份教職,哪怕是在中學教書。假如他這時放棄理論研究,物理界也毫不惋惜。

1907年,伯爾尼大學拒絕了他無俸講師職位的申請。

夏天,物理屆大佬普朗克,就是量子物理的奠基人,派助手馮·勞厄去接觸愛因斯坦。勞厄到了瑞士,驚訝地發現愛因斯坦竟然不是伯爾尼大學的教授。“所以我沒跟他打招呼,”勞厄回憶說,“他給我遞了一支雪茄,它難聞極了,我將它丟到了河里。”

窘迫的愛因斯坦,看到蘇黎世一所高中招聘幾何老師,就去應聘了,還附上了狹義相對論論文,在21名申請者中,他早早被刷了。

后來,他勉強當上了伯爾尼大學的無俸講師,他講授熱理論,聽課者三人;他講授輻射理論,聽課者一人,最后課程取消了。

好吧,“冷漠的人,謝謝你們曾經看輕我。”愛因斯坦于1907年11月開始,獨自踏上了通往物理學史上最優雅、最震撼人心的征途——廣義相對論的證明。

幾年之后,他將名揚天下,他此前上課的每一次散亂、支吾和邋遢也將成為世人的美談。

廣義相對論

秋去冬來。

轉眼到了1915年的11月,距離“狹義相對論”提出已經整整十年,距離證明“廣義相對論”已經八年。愛因斯坦要放大招了。

牛頓過去說,蘋果是從樹上砸下來的,因為地心引力。他提出了“萬有引力”理論。

愛因斯坦說,不對,蘋果掉下來,是因為它正在落到地球質量造成的時空小坑里。

舉例來說,先看圖:

圖源:www.uh.edu

把宇宙時空想象成一張蹦床,蹦床原本是平的,現在往上面放個球,有球的地方周圍就壓成彎曲的了,彎曲了周圍的時空。隨后,小球就會沿著大球四周凹陷進去的地方繞轉滾動。地球圍繞太陽公轉也就是這個道理。廣義相對論解釋,這叫“物質告訴空間如何彎曲”。

這與牛頓說的地球因太陽的引力而轉動截然不同。在廣義相對論里,引力的本質,就是空間的形變,它影響了物質的運動,這叫“空間告訴物質如何運動”。

理解了這張圖,就可以說是廣義相對論入門了。

最偉大的理論,最簡潔的思想。

1915年11月末,愛因斯坦在普魯士科學院講演《引力的場方程》時,完成了廣義相對論的解釋。一起來欣賞一下“宇宙之美”的方程:

此時,36歲的愛因斯坦對宇宙做出了歷史上最具想象力的修正。對于這個方程,量子力學奠基人、諾獎得主玻恩稱贊“人類思考自然的最偉大成就,哲學洞察、物理直覺和數學技巧最令人驚嘆的結合”。有了相對論,人類的時空觀將發生徹底改變。

可是!在當時,除了圈內一些人認可外,社會上對這一過于超前的理論普遍懵懂,更不可能相信牛頓能被推翻。

現在,還需要一場實驗來證明相對論的正確。

運氣

過去的常識里,人們認為光在真空中永遠走直線。

但根據愛因斯坦的解釋:引力會使光線彎曲,他還預言了光經過太陽附近的強引力場時彎曲的程度。

證據呢?

困難之處在于太陽光太刺眼,周圍的星光都被太陽給掩蓋了。最佳時機唯有等待日全食的出現,用月亮擋住太陽光。如果這時,藏在太陽正背后的恒星發出的光,能夠觀測到,就說明太陽彎曲了光的路線,很好證明。

圖源:www.bbvaopenmind.com

證明愛因斯坦這種極富遠見、極為宏觀的理論,需要耗費巨大的人力、財力。很多偉大的理論猜想創立者,在老去甚至逝世多年之后才得以證明其價值,像日心說、大陸漂移說、費馬大定理……當時還是一戰期間。更別提,日全食數十年才有一次,并且需要發生當天觀測點還不能下雨。

可見證明廣義相對論,不僅需要智力,更重要的是運氣。愛因斯坦是非常幸運的。

第一份幸運是,這一天來得很快,三年后的1919年5月29號,就有一次日全食。而錯過這一次,要等到20多年后的1937年6月8日。

第二份幸運是,遇到了正確的人。在反德情緒高漲的英國,劍橋天文臺臺長阿瑟·愛丁頓與皇家天文學家弗蘭克·戴森爵士,卻被相對論深深吸引,極力游說政府找到了經費,說服了英國海軍部,在下一次日全食期間率領一支遠征隊去檢驗廣義相對論。

第三份幸運是,天空作美。愛丁頓率隊前往最佳觀測點非洲普林西比島。日全食當天早上,雨下得很大,但日食臨近時,天空開始放晴。愛丁頓抓拍了16張照片,日珥非常明顯, 1.7弧秒的偏折,符合愛因斯坦的預言。

半年后。

1919年11月6日下午,英國皇家學會與皇家天文學會齊聚在皮卡迪利大街的伯林頓會館,大廳中懸掛著牛頓的巨幅肖像,威嚴地俯視著全場,議程唯有一項:聽取關于日食觀測的報告。愛丁頓宣讀了觀測結果:廣義相對論,說得對。

11月7日,倫敦的《泰晤士報》刊登了以下三行大標題:

科學中的革命!

新的宇宙理論!

牛頓思想被推翻!

愛因斯坦聲名大震,獲得了世界性聲譽。遠在柏林的愛因斯坦聽到這一消息后,買了一把新小提琴以示慶祝,他后來寫道:“牛頓啊,請原諒我。”

圖:拉小提琴的愛因斯坦,來源:視覺中國

到此,這篇略顯燒腦的思維穿越旅行結束了。105年來,時間旅行、原子裂變、宇宙大爆炸、暗能量、黑洞、蟲洞、引力波……從簡潔美妙的相對論公式里,人們時不時從中解出關于宇宙的奧秘,今天,還有很多未知的內容等待我們去發現、去完善。

【參考文獻】

《愛因斯坦傳》,沃爾特·艾薩克森

《愛因斯坦的機遇與眼光》,楊振寧

《星際穿越》影片

《星際穿越中的科學》紀錄片