比喻草木茂盛的成語(比喻草木茂盛的詞語)

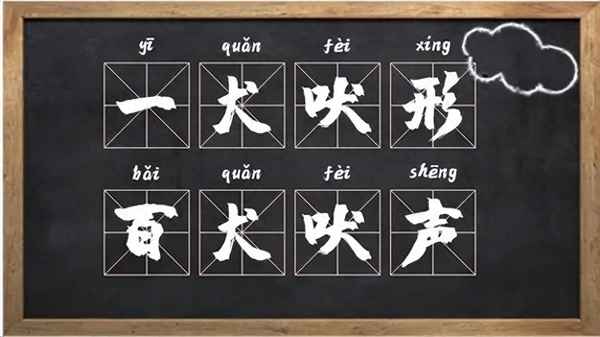

【一犬吠形,百犬吠聲】 語出漢代王符《潛夫論 ·賢難》。 一只狗沖著人 影吠叫, 一百只狗就跟著發聲。喻指不明事情的真相,隨聲附和。宋代周密 《晉書 ·傅咸傳》:“一犬吠形,群犬吠聲。”

【一解市頭語,便無鄰里情】 語出唐代元稹《估客樂》詩。意謂一懂得生 意經,也就不再管是不是同鄉鄰居了, 一味賺錢。二句是將唯利是圖的奸商 的情態一筆寫盡。市頭語:生意人的行話。鄰里情:同鄉鄰居之間的交情。

【十履而一跣,則跣者恥;十跣而一履,則履者恥】 語出清代魏源《默觚 下 ·治篇十四》。十個人穿著鞋而一個人光著腳,那么光著腳的人就會感到 羞恥;十個人光著腳而一個人穿著鞋,那么穿著鞋的人就會感到羞恥。意為 人 們 都 有 一 種 趨 時 恥 異 的 心 理 。

【人心之不同,如其面焉】 語出《左傳 ·襄公三十一年》。人心不相同, 就像人的面貌各不相同一樣。

【人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全】 語出宋代蘇軾《水調歌 頭》詞。人生在世,有悲愁也有歡樂,有分別也有團聚;月亮也是或陰或晴,或 圓或缺,這些事情,就是在遙遠的古代,也是難以周全的。

【人亦有言,靡哲不愚】 語出《詩 ·大雅 ·抑》。人們有這樣的話:聰明 的人也不是沒有愚昧的時候。

【人苦不知足,既平隴,復望蜀】 語出《漢書 ·岑彭傳》。人苦于不知道 滿足,既取得了隴,又希望攻蜀。后概括為成語“得隴望蜀”。形容得寸進尺, 貪心永不滿足。

【人莫大焉亡親戚君臣上下】 語出《孟子 ·盡心上》。人最大的過錯是 不講父兄君臣的上下尊卑。這反映了孟子維護封建道德的思想。

【 人 情 卻 似 飛 絮 , 悠 揚 便 逐 春 風 去 】 語出宋代晏幾道《梁州令》詞。人情 就像飛絮,飄飄忽忽,追隨著春風。二句詞慨嘆人情淡薄。

【人情翻覆似波瀾】 語出唐代王維《酌酒與裴迪》詩。世道人情翻覆不 定,像那長江大河的波濤一樣。詩句比喻形象,寫盡了當時的世態。人情:人 心世情。

【丈夫有淚不輕彈,只因未到傷心處】 語出明代李開先《寶劍記》第三 十七出。大丈夫不輕易流淌眼淚,只是因為還沒有達到至為傷心的地步。意 謂男子漢大丈夫也有流淚的時候,也有常人的情感。

【與其貴而拘,不若賤而肆】 語出宋代王安石《四皓》詩之 一 。與其地位 顯達而受約束,還不如身世貧賤而出處隨意。二句詩寫漢初商山四隱士(東 園公、綺里季、夏黃公、角〔lù〕里先生)胸臆。拘:拘束,約束。肆:行動任意。

【上智者必不自智,下愚者必不自愚】 語出清代陳確《瞽言 ·近言集》。 最聰明的人一定不自以為聰明,最愚笨的人一定不自以為愚笨。上智:智者 之優,最有智慧的人。自智:自以為有智慧。下愚:愚者之愚,最愚笨的人。自 愚:自以為愚笨。

【山光悅鳥性,潭影空人心】 語出唐代常建《題破山寺后禪院》詩。山光 使野鳥怡然自得,潭影使人們心中的雜念消凈除盡。山光:草木巖石上反映 的太陽光。潭影:指山景天色在潭水里的倒影。

【山重水復疑無路,柳暗花明又一村】 語出宋代陸游《游山西村》詩。 一 重重的山, 一道道的水橫隔在前面,好像前行無路了;可是,繞過之后,綠柳 成蔭,鮮花爛漫,又一個村莊出現在面前。二句詩寫出山鄉景色,后常被人們 用來形容陷入困境后忽見轉機的情形。

【千人所指,無病而死】 語出《漢書 ·王嘉傳》。被眾人指責的人,沒有 病也會死去。“千人所指”,亦作“千夫所指”。此句說明眾怒難犯和群眾輿論 的威力。千人:許多人。指:指責。

【義動君子,利動貪人】 語出漢代董仲舒《論御匈奴》。道義可以打動君 子,財利能夠打動貪婪之人。意謂君子追求道義,貪婪之人追求財利。動:打 動。貪人:貪婪之人。

【凡人之情,未得志則冒死亡以求富貴,巳得志則保富貴而重其生】 語出宋代辛棄疾《美芹十論 ·致勇第七》。 一般人的情況是,沒得志的時候甘冒 死亡的危險以求取富貴, 一旦得了志,則守護著富貴倍加珍重自己的生命。 幾句話寫俗人情狀可謂貼切。凡人:常人。得志:志愿得以實現。

【女知莫若婦,男知莫若夫】 語出《國語 ·魯語下》。少女的智慧比不上 婦人,少男的智慧比不上丈夫。說明人的智慧隨著社會閱歷的增加而增加。

【小人之未得志也,尾尾焉; 一 朝而得志也,岸岸焉】 語出明代劉基《郁 離子 · 小人猶膏》。小人還沒得志的時候,總是跟在人后面像條尾巴; 一 旦他 得了志,則傲慢無比,不可 一 世。幾句話寫出了小人的丑惡嘴臉。得志:得行 其志,得勢。尾尾:像尾巴 一 樣追隨在別人后面的樣子。 一 朝(zhāo 招 ) : 一 旦。岸岸:嚴峻的樣子。

【天下皆知取之為取,而莫知與之為取】 語出漢代桓譚《上疏論纖記》。 天下的人都知道從別人那里取得某種東西為取,而不知道先給予別人某種 東西,也可以稱作取。說明欲取姑與的道理。相反的東西有同一性,可以相反 相成,此語有一定的辯證因素。與:給予。

【天道之數,至則反,盛則衰。人心之變,有余則驕,驕則緩怠】 語出《管 子 · 重令》。天道的規律是,事物發展到了極點,就會走向反面,到了鼎盛,就 會走向衰敗 。 人心的變化是 , 富裕了就會驕傲 , 驕傲就會變得松懈懶惰了 。 數:自然規律。至:極;最。緩:松懈。

【木上節難鎊刨,胎中疾沒藥醫】 語出元代鐘嗣成《 一枝花 · 自敘丑 齋》曲。樹干上生長枝杈的地方難以用刀斧削平,胎中帶來的疾病沒有藥物 可以醫治。喻指人的秉性難移。節:樹木等的枝干連接處。鎊(páng 旁)刨: 指用刀斧等砍削。鎊,削。醫:治療。

【不聽好人言,必有棲惶淚】 語出明代馮夢龍《醒世恒言 · 小水灣天狐 詒書》。意謂不聽從善良人的勸告, 一定會招來禍患,吃虧受累。說明人不能 自以為是,而應當樂于聽從別人的善意勸告。棲(xT 西):惶:憂愁不安貌。

【不識廬山真面目,只緣身在此山中】 語出宋代蘇軾《題西林壁》詩。之 所以看不清廬山的真實面目,只是因為你置身于此山當中。二句詩透過自然 現象,揭示了一個深刻的哲理:當局者迷,旁觀者清。前二句詩是:“橫看成嶺 側成峰,遠近高低各不同。”廬山:在今江西省九江市南。緣:因為。

【不清不見塵,不高不見危】 語出漢代王充《論衡 · 自紀》。不清潔的東 西看不出被灰塵污染,不高出別人就不會被人危害。說明才高的人容易遭人 妒忌。

【太上有立德,其次有立功,其次有立言,雖久不廢,此之謂不朽】 語出 《左傳 · 襄公二十四年》。最高的是樹立起德行,其次是建立功業,再其次是 留下言論著作,這三點,人雖死了,也永不磨滅,這叫做不朽。

【仁者不必壽,壽者不必仁】 語出明代張居正《義命說》。仁愛之人不一 定長壽,長壽的人不一定仁愛。二句話飽含了作者不盡的人事感慨。

【仁者見之謂之仁,知者見之謂之知】 語出《易 ·系辭上》。謂有仁德的 人看見它說它符合仁的要求。聰明的人看見它說它符合智的要求。意謂人面 臨具體現象,往往有不同的認識。后概括為“仁者見仁,智者見智”,“見仁見 智”,說明不同的人,從不同的角度,觀察同一個問題,會產生不同的看法。

【從教變白能為黑,桃李依然是仆奴】 語出宋代陳與義《和張規臣水墨 梅》詩之一。即使把白色的梅花畫成了黑色,在它面前,桃李依舊還是奴仆。 喻指人間的善惡是不能顛倒的。

【今朝有酒今朝醉,明日愁來明日愁】 語出唐代羅隱《自遣》詩。今天有 酒,今天且喝個酩酊大醉;明天來了愁心事,明天再去犯愁。二句詩反映了作 者政治上失意后的頹唐情緒。現常用來形容得過且過的生活態度。

【烏紗略戴心情變,黃閣旋登面目新】 語出清代鄭燮《歷覽》詩之一。烏 紗帽剛戴在頭上,心志就改變了;官衙門剛踏進,臉色就變成了另外一個樣。 二句詩諷刺得志便猖狂的邪惡之人。烏紗:即烏紗帽,比喻官位。黃閣:官府。 旋:頃刻,不久。

【方以類聚,物以群分】 語出《易 · 系辭上》。謂人有不同的類,各以其 類聚集在一起;物有不同的群,各以其群分在一塊。現常用“物以類聚,人以 群分”比喻同類的東西經常聚集在一起,多指壞人互相勾結。方:當作“人”, 形似而誤。

【火炎昆岡,玉石俱焚】 語出《書 ·胤征》。大火焚燒昆山之岡,玉和石 全被燒毀。喻誅惡害善。后以“玉石俱焚”比喻好壞同歸于盡。炎:燃燒。昆 岡:昆山的山脊。昆,古代傳說中的產玉之山。焚:燒毀。

【父母之愛子,則為之計深遠】 語出《戰國策 ·趙策四》。意謂父母疼愛 孩子,要為他們作長遠的打算,不要為眼前的得失所左右。計:謀劃,打算。

【心無結怨,口無煩言】 語出《韓非子 ·大體》。心里沒有結下怨恨,嘴 里說不出氣憤的話。意謂言為心聲。煩言:氣憤或不滿的話。

【尺蠖之屈,以求信也】 語出《易 · 系辭下》。尺蠖的蜷屈,是為了求得 伸直。比喻以退為進、以守為攻的應變能力,或者用暫時的隱蔽,求得將來能 伸展大志。尺蠖(huò 獲):俗稱“造橋蟲”、“步曲”,尺蠖蛾的幼蟲,行動時身 體先屈后伸,就像用大拇指和中指量物體的尺寸一樣,所以叫尺蠖。信:通 “伸”,伸直。

【以欲從人則可,以人從欲鮮濟】 語出《左傳 ·僖公二十年》。使自己的 欲望服從別人是可以的,使別人服從自己的欲望是很少成功的。鮮(xiǎn 顯):少。濟:成功。

【水有源,故其流不窮;木有根,故其生不窮】 語出宋代胡宏《胡子知 言 ·好惡》。水有源泉,所以它永遠流淌,沒有窮盡;樹有根本,所以它永遠青 蔥,沒有衰枯。喻指人有精神支柱才永遠不會垮掉。 窮:窮盡,衰竭。

【水道曲折,立岸者見而操舟者迷;棋勢勝負,對變者惑而傍觀者審】

語出宋代何坦《西疇老人常言》。河道彎彎曲曲,站在岸上的人看得很清楚而 搖船的人則迷惑不清;棋局誰贏誰輸,下棋的雙方很迷惑而在旁邊觀戰的人 則十分明白。喻指當事人往往迷惑不清,旁觀者反倒見解分明。后句化用《舊 唐書 · 元行沖傳》:“當局稱迷,傍觀見審。”對奕(yì 義):下棋。奕,通“弈”, 圍棋。

【世人結交須黃金,黃金不多交不深;縱令然諾暫相許,終是悠悠行路 心】 語出唐代張謂《題長安壁主人》詩。當今之世,與人交朋友必須得有金 錢;金錢不多,交情便不深。即使對方口頭上一時答應了你,畢竟只是敷衍應 酬,不會放到心上。四句詩淺近如話,卻深刻地昭示了當時那種社會的人情 世態。然諾:應允,答應。悠悠:散慢,不專注的樣子。

【古人臨大節而不奪,今人見小利而易守】 語出宋代林逋《省心錄》。古 時候的人在遇到關鍵問題之時,也不會喪失自己的志節;現在的人一見到哪 怕是極小的好處,就會改變自己的操守。二句話譏諷當時社會的人們利欲熏 心。前句本《論語 ·泰伯》:“臨大節而不可奪也。”大節:關系安危存亡的大 事,關鍵之處。奪:喪失。易:改變。守:操守。

【古之人修身以避名,今之人飾己以要譽】 語出宋代林逋《省心錄》。古 時候的人是修養身心,以逃避虛名;當今之世的人則是千方百計地裝扮自 己,以求取名譽。二句話通過鮮明的對比,深刻地揭露了當時社會的壞風氣。 修身:修養身心。名:虛名。飾己:裝扮自己,把自己打扮好。要譽:求取名譽。 要,通“邀”,求取。

【古之君子,病其無能也,學之;今之君子,恥其無能也,諱之】 語 出明 代呂坤《問學》。古代的君子,憤恨自己的本領不強,就去學習;現在的君子, 認為讓人知道自己本領不強是不光彩的事,就千方百計加以隱瞞。

【本自同根生,相煎何太急】 語出南朝宋代劉義慶《世說新語 ·文學》。 意謂豆子和豆莖本是同根所生,現在卻點燃豆莖來煮豆子,熬煮何必太急 呢!魏文帝曹丕欲害死其弟曹植,便令他在七步中作詩,作不成就施大刑。曹 植應聲而成,詩曰:“煮豆持作羹,漉菽以為汁。其在釜下然,豆在釜中泣。本 自同根生,相煎何太急!”比喻骨肉兄弟,何必相逼太狠。 一九四一年 反動派制造“皖南事變”,屠殺抗日將士,周恩來同志曾用“同室操戈,相煎何 急”的詩句揭露蔣介石破壞抗日民族統一戰線的惡劣行為,其中“相煎何急”

【厲能去人愛,荒能奪人慈】 語出唐代皮日休《三羞》詩之三。意謂災害 和饑荒能奪去人們的慈愛之心。

【兄弟閱于墻,外御其侮】 語出《詩 ·小雅 ·常棣》。兄弟相爭于家中, 對外人的欺凌卻是共同抵抗。說明內部雖有矛盾,但當外部敵人入侵時,仍 能團結對敵。閱(xi 細):爭吵。墻:墻內,指家中。侮:欺凌。

【生于憂患,而死于安樂】 語出《孟子 · 告子下》。意謂憂愁禍患能使人 生存發展,而安逸享受則使人死亡。此句說明逆境使人發憤圖強,而順境則 往往使人沉溺喪志 。

【務光讓天下,商賈競刀錐】 語出唐代陳子昂《感遇》詩之十。務光對天 下之主辭而不受,商賈之流卻為斤兩小利爭執不下。二句詩說明人有高下, 表達了對胸懷坦蕩人性的向往和對爾虞我詐行為的憎惡。務光:傳說為夏朝 末時人,商湯推翻了夏朝暴君桀以后,曾欲以天下授務光,務光不受(見《莊 子 ·讓王》)。讓:辭而不受。商賈(gu 古):商人。競:爭奪。刀錐:喻小利。

【樂人之樂,人亦樂其樂;憂人之憂,人亦憂其憂】 語出唐代白居易《辨 興亡之由策》。為別人的快樂而快樂,人家也會為你的快樂而快樂;為別人的 憂愁而憂愁,別人也會為你的憂愁而憂愁。

【市之無虎明矣,然而三人言而成虎】 語出《戰國策 ·魏策二》。街上沒 有老虎是無疑的,但是三個人說街上有老虎,人們就信以為真了。后以“三人 成虎”比喻說的人多了,可以使人認假為真,把訛傳或謠言當成真理。

【蘭芷變而不芳兮,荃蕙化而為茅。何昔日之芳草兮,今直為此蕭艾也】

語出戰國屈原《離騷》。蘭草芷草失去了芳香,荃草蕙草變成了茅莠。為什 么過去的香草,到今天卻變成了難聞的荒蒿野艾?后以“蘭芷蕭艾”比喻君子 蛻變成為小人。蘭芷:蘭草、芷草,香草名。荃蕙:荃草、蕙草,香草名。茅:茅 草,惡草名。蕭艾:蒿、艾,作者心目中有怪味的惡草。

【寧有瑕而為玉,毋似玉而為石】 語出明代張居正《辛未會試錄序》。意 謂寧可做 一 塊有雜斑的美玉,也不要做貌似美玉的石頭。喻指寧可做 一 個有 缺 點 的 卓 犖 之 人 , 也 不 要 做 徒 有 虛 表 的 庸 碌 之 人 。 瑕 :(xiá 匣 ) : 玉 上 的 雜 斑 。 毋(wú 無):不要。

【議不在己者易稱,從旁議者易是,其當局則亂】 語出漢代桓寬《鹽鐵 論 ·救匱》。議論與己無關的事情容易稱頌,從旁邊發議論的人往往容易肯 定,但當事人就容易迷惑了。俗語“旁觀者清,當局者迷”,與此同義。稱:稱 頌,稱道。當局:當事人。

【民不可與慮始,而可與樂成】 語出《商君書 ·更法》。不能和普通百姓 商量剛開始興辦的事情,而只能和他們一起享受成果。慮始:商量剛開始創 辦的事情。始,開始。樂成:享受成果。成,指事業成功。

【老柏搖新翠,幽花茁晚春】 語出清代顧炎武《嵩山》詩。古老的柏樹依 然搖新吐翠,暮春時節幽花還苗壯成長。二句詩可借以喻指人老而益壯。新 翠:新的綠色。幽花:暗處的花。苗:生長旺盛。

【有財有勢即相識,無財無勢同路人】 語出唐代孟郊《傷時》詩。有錢財 有勢力人們就與你十分熟識,沒有錢財和勢力人們就把你視為路人。二句詩 慨嘆人情之冷漠。路人:過路人,彼此無關的人。

【有高世之功者,必負遺俗之累;有獨知之慮者 , 必 被 庶 人 之 怨 】 語 出 《戰國策 ·趙策二》。立下超人功勞的, 一定會背上背棄世俗的惡名;有獨特 見解的, 一定會受到眾人的怨恨。意似“槍打出頭鳥”。高世之功:超出世人的 功勞。高,超出。遺俗:背棄世俗。遺,拋棄;背棄。累:拖累,此指惡名。獨知 之慮:獨特見解。被:遭受。庶人:眾人。

【有德而富貴者,乘富貴之勢以利物;無德而富貴者,乘富貴之勢以殘 身 】 語出宋代胡宏《胡子知言 · 仲尼》。有美德而富貴的人,會利用其富貴 造福眾人;沒有美德而富貴的人, 一定因其富貴糟蹋自己的性命。利物:給眾 人帶來利益。物,人們。

【當局雖工,而蔽于求勝之心;旁觀雖拙,而灼于虛公之見】 語出清代 陳確《瞽言 ·勝蔽》。對坐下棋的人雖然棋下得很好,但一心求勝,所以有些 地方就看不到了;站在一邊觀看的人雖然不善下棋,但由于置身度外、無所 偏私,每每有真知灼見。喻指當事者往往因計較得失而有所失察,反不及局 外人看得全面、客觀。當局:對坐下棋。工:技藝強。蔽:指受蒙蔽。拙:技藝 不 強 。 灼(zhuó 苗):明亮。虛公:超脫和公正。

【當局稱迷,傍觀見審】 語出《舊唐書 ·元行沖傳》。對坐下棋的人糊 涂,在一旁觀看的人卻看得清楚。比喻當事者由于過多地考慮得失,反不及 局外人見解精當的情形。《新唐書 ·元行沖傳》作“當局稱迷,旁觀必審”。現 常說:“當局者迷,旁觀者清。”當局:身當其事。傍觀:同“旁觀”。審:明悉。

【同其心者可異事,異其心者必不可以同事】 語出清代周壽昌《思益堂 日札》卷十。心志相同的人可以不同做一事,心志不同的人必定不能共事。異 事:不同做一事。同事:共同做事。

【同惡相助,同好相留,同情相成,同欲相趨,同利相死】 語出《史記 · 吳王濞列傳》。憎惡相同的會互相幫助,受好相同的會互相照應,情趣相同的 會互相促成,欲望相同的會互相趨赴,利益相同的會互相效死。

【同欲者相憎,同憂者相親】 語出《戰國策 · 中山策》。欲望相同的人會 彼此憎恨,憂慮相同的人會彼此親近。意謂同利相爭、同病相憐。

【眾人憂樂以情,而君子憂樂以理】 語出《菜根譚 ·評議》。常人是憂愁 還是快樂受情緒支配,君子是憂愁還是快樂則受理智支配。意謂常人情緒的 好壞取決于事情是否合乎自己的心意,君子情緒的好壞取決于事情做得是 否合乎道理。眾人:常人。

【眾曲不容直,眾枉不容正】 語出《淮南子 ·說山訓》。眾人都邪曲就容 不得直士,眾人都不端就容不得正人。意謂在邪曲之人云集的地方正直之士 無法立足,定會遭到他們的排擠和攻擊。曲:邪曲。枉:意同“曲”。

【休茲知恤,鮮哉】 語出《書 ·立政》。謂處于優越的地位而知道憂慮的 是很少的。休:美善;指福祿。茲:指示代詞,相當于“此”,意思是“這”、“這 里”。恤:憂慮。鮮:少。

【冰炭不同器,日月不并明】 語出漢代桓寬《鹽鐵論 ·刺復》。冰炭不能 同在一個容器里,太陽和月亮不會同時明亮。比喻不同的時代,運用不同的 策略治國;互相矛盾的理論,不能同時兼用。也比喻君子和小人,賢俊和奸佞 不能同處。

【好內,女死之;好外,士死之】 語出《國語 ·魯語下》。貪戀女色的人, 女子為之忘生;喜歡結交的人,士人為之效命。好內:貪戀妻妾姬侍;好色。 死:為之獻身。好外:指喜歡與外人交游。

【好稱人惡,人亦道其惡;好憎人者,亦為人所憎】 語出漢代劉向《說 苑 ·談叢》。喜歡說別人壞話的,別人也會說他的壞話;好憎恨別人的,也會 被別人所憎恨。意謂一個人如何對待別人,別人也會如何對待他。

【觀于海者難為水,游于圣人之門者難為言】 語出《孟子 ·盡心上》。對 于觀看過大海的人,別的水流就很難有吸引力了,在受過圣人教誨的人面 前,其它的言論也很難吸引他了。后多用以比喻見過大場面、經歷豐富、學問 淵博的人,眼界高遠。游于圣人之門者:指在圣人門下受過教育的人。

【志得則顏怡,意失則容戚】 語出晉代葛洪《抱樸子 ·博喻》。愿望實現 了就會面帶笑容,意愿沒有實現就會滿臉憂戚。顏怡:面帶笑容。怡,快樂,愉 快。容戚:容色憂戚。戚,憂愁。

【兩虎相斗,其勢不俱生】 語出《史記 ·廉頗藺相如列傳》。兩只虎互相 爭斗,那結果不可能都生存下來。俗語作“兩虎相爭,必有一傷”。比喻強者之 間互相爭斗,必有一方受害。告誡人們在根本利益一致的情況下,要精誠團結,不要因鬧意氣而爭強斗勝。

【投之亡地然后存,陷之死地然后生】 語出《孫子兵法 · 九地》。到了滅 亡的地方,然后能夠得到生存;陷入必死的境地,然后能夠得到生路。此句說 明死里求生的道理。

【男女授受不親】 語出《孟子 ·離婁上》。男女之間,不親手給與,接受 東西。此句與《禮記 · 曲禮》所謂“男女不親授受”意同,反映了虛偽的封建禮制。

【困獸猶斗,況國相乎】 語出《左傳 · 宣公十二年》。被圍困的野獸還要 爭斗,何況一個國家的宰相呢!比喻人處絕境必竭力掙扎。

【亂條猶未變初黃,倚得東風勢便狂。解把飛花蒙日月,不知天地有清 霜】 語出宋代曾鞏《詠柳》詩。參差不齊的柳條尚未返回青黃,便憑借徐徐 東風狂舞起來。它只知道自己能紛放出柳絮遮天蔽日,卻不知天地間還有清 冷的秋霜。四句詩描寫了一個得志便猖狂的丑惡形象,同時指出,它是不會 長久的。亂條:指柳條。初黃:柳條返青之始,色微黃。東風:春風。解:知道。 飛花:飛揚的柳絮。清霜:秋霜。

【身世自如天下少,利名難退古來稀】 語出宋代曾鞏《題關都官宅》詩。 自己能支配自己的命運,這樣的事很少見到;名韁利索纏人手足,能擺脫得 了的,自古以來也沒幾個人。二句詩慨嘆人事無常。身世:人一生的經歷、遭 遇。自如:活動不受限制。

【身在江海之上,心居乎魏闕之下】 語出《莊子 ·讓王》。意謂雖然人在 江湖上隱居,而內心卻想著朝廷。表現輕生重利的思想,即輕視生命而看重 名利權勢。江海:指隱居的地方。魏闕:古代宮門外的闕門,代指朝廷。

【體痛者口不能不呼,心悅者顏不能不笑】 語出《鄧析子 ·無厚》。身體

疼痛的人,嘴里就會忍不住地喊叫;心里高興的人,臉上就會自然而然地漾 起微笑。

【近水樓臺先得月,向陽花木易為春】 語出宋代蘇麟《句》詩。靠近水的 樓臺最先得到月光,向陽花木光線充足,容易繁茂。喻指由于某種得天獨厚 的條件而優先獲得好處。

【忘我大德,思我小怨】 語出《詩 ·小雅 ·谷風》。忘記了我的大恩德, 只想著我的一些小怨恨。

【君子山岳定,小人絲毫爭】 語出唐代孟郊《秋懷》詩之八。君子像大山一樣巍然不動,小人卻為了一點蠅頭小利而爭執不休。君子:人格高尚的人。 小人:人格卑鄙的人。

【君子千言有 一 失,小人千言有 一 當】 語出元代關漢卿《包待制智斬魯 齋郎》雜劇第 一 折。有學問的人說 一 千句話不免有 一 處失當,平庸的人說 一 千句話也會有 一 句很中肯。意謂君子之言并非都是真理,小人之言也并非全 無可取之處。說明對君子之言不可盲目信從,對小人之言不可不屑 一 顧。

【君子之升騰也,則推賢而散祿;庸人之得志也,則矜貴而忽士】 語 出 晉代葛洪《抱樸子 · 廣譬》。君子飛黃騰達了,就引薦賢人并散財賑貧;庸人 春風得志了,就自視高貴并鄙視賢人。升騰:飛黃騰達。推賢:引薦賢人。散 祿:散發俸祿賑濟貧窮。忽士:鄙視賢人。

【君子之學進于道,小人之學進于利】 語出隋代王通《中說 · 天地篇》。 君子做學問是要在道德上有所長進 , 小人做學問是要在營謀私利方面更進 一 步。君子:有道德有修養的人。道:道德。小人:人格卑鄙的人。

【君子之澤五世而斬】 語出《孟子 ·離婁下》。圣賢之人,他的流風余 韻,五代以后就斷絕了。澤:指流風余韻。斬:斷絕。

【君子之游世也以德,故不患乎無位;小人之游世也以勢利,故患得患 失,無所不為】 語出宋代胡宏《胡子知言 ·好惡》。君子生活在世界上靠的 是有德,所以不擔心沒有官位;小人生活在世界上靠的是權勢利益,所以計 較得失,為了有所得什么事都做得出來。君子:有道德修養的人。游世:生活 于世。游,行走。患:憂慮,擔心。位:職位,官位。勢利:權勢和利益。

【君子不以天下儉其親】 語出《孟子 · 公孫丑下》。有德之人,在任何情 形下,都不能在父母身上節儉。儉:節儉。

【君子見人之困則矜之,小人見人之困則幸之】 語出漢代韓嬰《韓詩外 傳》卷二。君子看見別人陷于困境就憐憫他,小人看見別人陷于困境就幸災 樂禍。困:指陷于困境。矜:憐憫。幸:慶幸,幸災樂禍。

【君子有徽猷,小人與屬】 語出《詩 · 小雅 · 角弓》。君子有美好的道 德,小人就會歸附。徽:美好。猷(yóu 猶):道。與屬:跟從。

【君子至公引類,小人徇私立黨】 語出宋代何坦《西疇老人常言》。君子 言行合乎大道理,以此相引成群;小人營謀私利,以此結成朋黨。二句話極其 清晰地道出了君子之“類”與小人之“黨”的本質區別。君子:有道德有修養的 人。至公:極為公正,指合乎公理。引類:呼引同類。小人:人格卑鄙的人。徇 私:營謀私利。徇,曲從。黨:朋黨。

【君子懷德,小人懷土;君子懷刑,小人懷惠】 語出《論語 · 里仁》。君子 追求的是道德,關心的是法度;小人追求的是田產,關心的是從他人那里得到好處。

【君子言憂不言樂,然而樂在其中也;小人知樂不知憂,故憂常及之】

語出宋代葉適《習學記言序目 ·毛詩 · 國風唐》。君子談論憂愁而不談論快 樂,但在此中間卻有不盡的快樂;小人只知道快樂而不知道憂愁,所以憂愁 常常降臨他們身上。說明思憂則樂,溺樂則憂。

【君子思義而不慮利,小人貪利而不顧義】 語出《淮南子 ·繆稱訓》。君 子專注于大義而不考慮財利,小人則貪圖財利而不顧及大義。二句話一針見 血地指出了小人與君子截然相反的處世態度。

【 君 子 挾 才 以 為 善 , 小 人 挾 才 以 為 惡 】 語 出 《 資 治 通 鑒 · 周 威 烈 王 二 十 三年》。君子身藏才干是用以做好事,小人身藏才干則是用以干壞事。君子: 有道德有修養的人。挾:懷有。小人:人格卑鄙的人。為惡:干壞事。

【君子坦蕩蕩,小人常戚戚】 語出《論語 ·述而》。君子胸懷寬廣,無憂 無慮,小人則常常憂愁哀戚。意謂有修養的人應該心胸廣闊,光明正大,不要 為私情私仇而憂戚不已。蕩蕩:廣大,寬廣。戚戚:憂愁哀戚。

【 君 子 泰 而 不 驕 , 小 人 驕 而 不 泰 】 語出《論語 · 子路》。君子鎮定安適而 不驕傲自大,小人驕傲自大而不鎮定安適。泰:鎮定,安適。

【君子喻于義,小人喻于利】 語出《論語 ·里仁》。君子只知道義,小人 只知財利。意謂君子只做合道義的事,小人只做有利益的事。喻:明白。

【其未得之也,患得之。既得之,患失之】 語出《論語 · 陽貨》。沒有得到 的時候,害怕得不著;得到了,又怕失去。后以“患得患失”形容人名利之心 重,顧慮重重。

【 其 母 好 者 其 子 抱 】 語出《韓非子 · 備內》。母親長得好看的,她生的孩 子就會受到父親的寵愛。好:指長得漂亮。

【茍富貴,無相忘】 語出《史記 · 陳涉世家》。如果將來富貴了,不要互 相忘記。這是陳涉做雇工時與同伴說的一句話。樸素的情感,表現貧苦農民 強烈的翻身愿望。茍:如果。

【述而不作,信而好古】 語出《論語 ·述而》。意謂僅是傳述古人之言而 自己不創作,誠懇地喜歡古人文化。述:傳述。

【或譽人,而適足以敗之;或毀人,而乃反以成之】 語出《淮南子 ·人間 訓》。有時稱贊別人,但恰恰是毀壞了他;有時誹謗別人,但反而會促使他成 功。說明毀譽之言有時會起相反的作用。譽:稱贊,贊美。敗:毀壞。毀:誹謗。

【拔一毛而利天下,不為也】 語出《孟子 ·盡心上》。謂自私的人連拔一 根汗毛而有利于天下這樣的事情也不干。后以“一毛不拔”形容人的極端自 私。

【賢者之行,智者之見,常高于俗,而與俗立異;不肖者之行,愚者之見, 常溺于俗,而與俗同流】 語出宋代胡宏《胡子知言 ·往來》。有德才的人做 事,有頭腦的人發表見解;常常超拔于世俗之上,從而與世俗不相同;品行不 好的人做事,愚蠢的人發表見解,常常拘泥于世俗,從而與世俗相混同。說明 人應當不沉迷于世俗之中,敢于立異。立異:違反。不肖者:品行不好的人。溺 (ni逆):沉迷不悟。

【岸花飛送客,檣燕語留人】 語出唐代杜甫《發潭州》詩。岸邊的春花飄 舞著為客人送行,船桅上的燕子呢喃作語,盛情挽留。二句詩以岸花、檣燕的 送客、留人,反襯出世態的炎涼,人情的淡薄。檣(qiáng 墻):桅桿。

【物有便于己,則愿常有之;無便于己,即 一 日不能相守】 語 出 明 代 張 居正《壽襄王殿下序》。器物對自己有所便利,就希望永遠保有它;對自己沒 有什么便利,就一天也不愿意守著它。幾句話道出了人們的一種共同心理。

【物微意不淺,感動一沉吟】 語出唐代杜甫《病馬》詩。馬之為物很是平 常,但它對我的情分卻十分深厚,使我不禁為之感動而沉吟。言下之意是:人 心不如馬。

【質的張而弓矢集,林木茂而斧斤人】 語出《淮南子 · 說林訓》。靶子立 好了箭矢也就紛紛射來,樹木茂盛了利斧也就紛紛進入。可喻指才高名修者 易招人詆毀。質的(di 帝):箭靶。張:置立。集:聚集。斧斤:斧子。

【所見少,則所怪多,世之常也】 語出晉代葛洪《抱樸子 · 論仙》。看見 的東西少,覺得奇怪的東西就多,這是社會上的常事。說明孤陋寡聞,就會少 見多怪。

【金性雖質,處劍即兇;水德雖平,經風即險】 語出北周庾信《擬連珠》 之三十三。金屬的本性雖然質樸,但做成劍,就會變得兇狠;水的屬性雖然平 和,但遇上風,就會變得險惡。比喻客觀條件會改變人的性情。質:質樸。水 德:指水的屬性。

【受人者畏人,予人者驕人】 語出漢代劉向《說苑 · 立節》。接受別人的 東西便會敬畏別人,給予別人東西便會傲視別人。二句話道盡了世人的心 理。《尸子 · 明堂》:“取人者必畏,與人者必驕。”《慎子》:“受人者常畏人,與 人者常驕人。”受人:接受別人的東西。予人:給予別人東西。

【居山者不知漁,居澤者不知獵】 語出宋代李觀《安民策》之一。住在山 上的人不懂得捕魚,住在水邊的人不懂得打獵。說明環境對人們的生產和生 活所具有的影響作用。

【居則具 一 日之積,行則備 一 夕之衛】 語出《左傳 · 僖公三十三年》。住 下就準備一天的糧草,離開就做好一夜的保衛。居:住。積:指糧草。

【春風得意馬蹄疾, 一 日看盡長安花】 語出唐代孟郊《登科后》詩。迎著 和暖的春風,乘興打馬狂奔, 一天當中就把長安城中所有的花景都看完了。 二句詩寫出作者登科后的欣喜心情。前句“春風得意”現常用來形容人心情 愉快,行動迅速敏捷。疾:形容飛快。

【項莊拔劍舞,其意常在沛公也】 語出《史記 ·項羽本紀》。項莊拔劍起 舞,他的目的是刺殺沛公。后用作“項莊舞劍,意在沛公”,比喻行動或言語暗 中另有所謀。項莊:項羽的堂弟。沛公:劉邦。在沛(今江蘇省沛縣)起兵,號 稱沛公。

【厚積者遠發,蓄碩者用充】 語出明代張居正《送李漢涯之永清序》。儲 備豐厚的,可以走很遠的路程;蓄積眾多的,可以滿足自己長時間的耗用。喻 指人廣施恩德,則受益無窮。厚積:多加儲備。遠發:遠行。發,出行。碩:大, 多。充:充足,富足。

【背繩墨以追曲兮,競周容以為度】 語出戰國屈原《離騷》。背棄正直而 去追求邪曲,以爭著媚俗取巧作為自己的處世原則。此句指背棄是非標準, 一味以茍合取悅于人的奸佞小人。繩墨:墨線墨斗,木工用來畫直線的工具, 比喻法度、規矩。競:爭著。周容:媚俗取悅于人。

【雖有親父,安知其不為虎?雖有親兄,安知其不為狼】 語出《史記 ·韓 長孺列傳》。雖然是親生父親,怎么能知道他不是一只老虎?雖然是親兄弟, 怎么能知道他不是一只狼?說明即使是自己的親人,也可能成為兇惡的人, 含有懲罰壞人,不背公徇私的意思。

【貴者則賤者惡之,富者則貧者惡之】 語出漢代韓嬰《韓詩外傳》卷八。 地位高貴的人一定會為地位卑賤的人所憎恨 , 家境富裕的人一定會為家境 貧 寒 的 人 所 憎 恨 。 惡(wù 誤):厭惡,憎恨。

【 舉 事 以 為 人 者 眾 助 之 , 舉 事 以 自 為 者 眾 去之 】 語 出 《 淮 南 子 · 兵 略 訓》。做事情是為了眾人,那么眾人就會都來幫助他;做事情是為了自己,那 么眾人就會紛紛棄他而去。舉事:做事。自為:為自己。去:離開,離去。

【測淺者不可以圖深,見小者不可以慮大】 語出明代張居正《翰林院讀 書說》。在淺水中測量的人不能夠思謀深水中的情況;終日觀察細小事物的 人不能夠考慮重大的問題。說明人必須開闊視野,這樣才能眼光遠大。圖:計 謀。

【染于蒼則蒼,染于黃則黃】 語出《墨子 ·所染》。謂把絲放入青色的染 料中,絲就會變成青色;放入黃色的染料中,就會變成黃色。這是墨子見到染 絲者所產生的感嘆。比喻環境會對人的品質產生影響。

【既以為人己愈有,既以與人己愈多】 語出明代張居正《與河漕萬兩溪論協和克讓》。已經把東西歸于別人,自己就越發富有;已經把物品給予別 人,自己的物品就越發眾多。喻指人越是把名譽、利益讓給他人,自己獲得的 榮譽、利益就越多。愈:越發,更加。與:給予。

【既明且哲,以保其身】 語出《詩 ·大雅 ·烝民》。既深明事理又聰明的 人,能夠保全自己。后以“明哲保身”指回避斗爭保全個人利益。哲:聰明。

【怒于室者色于市】 語出《戰國策 · 韓策二》。在家里發了火,到了街面 臉上也能表現出來。室:家中。色:作色,表現。市:貿易的場所,泛指街面。

【耕田欲雨刈欲晴,去得順風來者怨】 語出宋代蘇軾《泗州僧加塔》詩。 耕田的人希望天下雨,收割莊稼的人則希望天晴;往對面去的人遇上了順 風,從對面過來的人則滿口怨言。喻指世事不兩全。欲:希望。刈(yì 義):割。

【桔生淮南則為桔,生于淮北則為枳】 語出《晏子春秋 · 內篇雜下》。桔 子樹生長在淮南,是桔子樹,但把它移植到淮北就成為枳子。比喻環境對人 的重要影響。枳:也叫“枸枳”,一種灌木或小喬木,果實酸苦。

【烈士多悲心,小人偷自閑】 語出三國曹植《雜詩六首》詩之六。有雄心 壯志的人常常為國家擔憂,世俗庸人則總是茍且偷生,貪圖安逸。表現壯士 憂國憂民的心志和對小人偷生誤國的蔑視。烈士:有志于功業而視死如歸的 人。悲心:憂心。偷:茍且。

【損己以益物者,物既益矣,而物亦益之】 語出唐代羅隱《兩同書 · 損 益第三》。減少自己的以增加別人的,別人的既然增加了,那么別人就會反過 來增加你的。意謂利人終利己。損:減少。益:增加。物:與“我”相對的他。

【途窮天地窄,世亂死生微】 語出明代沈欽圻《亂后哭友》詩。人在困窮 失意的時候,會覺得天地間十分狹窄;世道混亂的時候,人們就把生死看作 是微不足道的了。意謂人不得意時處處碰壁,兵荒馬亂之際無法保命。窮:困 窘。

【疾不可為也!在肓之上,膏之下,攻之不可,達之不及,藥不至焉,不可 為 也 】 語出《左傳 · 成公十年》。病沒法治了!病灶在藥力達不到、針刺夠不 著、砭石不能用的膏育之處。“病入膏肓” 一語本此,形容病情嚴重,無法醫 治。也用以說明錯誤嚴重,不可救藥。育(huāng 荒):指橫膈膜。膏:指心臟 以下的某一部分。攻:指用藥物治療。達:用針刺治療。

【準的陳則流鏑赴焉,美名起則謗謊攻焉】 語出晉代葛洪《抱樸子 · 廣 譬》。靶子設好了箭也就飛馳 一般地射過去了,美名傳開了誹言謗語也就鋪 天蓋地地撲過來了。言下之意正如這么 一 句俗語所說的:人怕出名豬怕壯。 準 的(di 地):射箭的靶子。陳:設置。流鏑(dí 敵):疾飛的箭。鏑,箭頭。謗 諦 (dú 毒):誹謗。

【宵行者能無為奸,而不能令狗無吠己】 語出《戰國策 ·韓策三》。在深 夜走路的人可以不做壞事,但不能讓狗不沖著他吼叫。喻指人可以不做壞 事,但不能令人不議論他。《戰國策 ·魏策四》:“夜行者能無為奸,不能禁狗 使無吠己也。”宵行:夜行,走夜路。為奸:做壞事。吠己:沖著自己叫。吠,狗 叫。

【益己以損物者,物既損矣,而物亦損之】 語出唐代羅隱《兩同書 · 損 益第三》。為了增加自己的而損害別人的,別人既然受到了損害,那么別人也 就會反過來損害你的。意謂害人終害己。益:增加。損:減少,損害。物:他人。

【脊令在原,兄弟急難】 語出《詩 · 小雅 · 常棣》。鹡鸰在高原上飛翔, 好比兄弟共處,兄弟有了災難,會互相援助。脊令:即鹡鸰(jííng 脊靈)鳥, 此鳥本為水鳥,現卻在高原上飛,因失其常處而飛鳴求類,比喻兄弟有了急 難而能互相救助。

【誰言寸草心,報得三春暉】 語出唐代孟郊《游子吟》詩。誰能說這長不 過寸的小草的一點綠意,報答得了春天太陽的光輝?二句詩以“寸草”比喻兒 女,說明兒女們對母親的心意,不能報答母親對兒女的慈愛于萬一。三春:春 季的三個月,即春天。暉:陽光。

【能自遂者未必能成人,自敗者必罔人】 語出宋代林逋《省心錄》。能自 己成功的未必能使別人成功,自己失敗的一定會欺騙別人。自遂:自己成功。 遂,成功。成人:成全別人,使別人成功。罔:欺騙。

【鷙鳥之不群兮,自前世而固然】 語出戰國屈原《離騷》。雄鷹不和燕雀 同群,自古以來就是這樣。比喻忠貞之士不與世俗之徒同流合污。鷙(zhì 志)鳥:指鷹隼之類的猛禽。

【常人安于故習,學者溺于所聞】 語出《商君書 ·更法》。平庸的人總是 安于舊的習慣,學究總是局限于自己所聽到的那些事情。習:習俗,習慣。學 者:指泥古不化的學究一類的人。溺:沉溺,局限。

【望云慚高鳥,臨水愧游魚】 語出晉代陶潛《始作鎮軍參軍經曲阿作》 詩。望見在云中高飛的鳥而感到羞慚,看到水中的游魚而感到愧疚。比喻不 愿出仕,而羨慕魚鳥的自由自在的生活。慚:羞愧。

【維鵲有巢,維鳩居之】 語出《詩 · 召南 ·鵲巢》。喜鵲筑好的窩,布谷 鳥飛來居住。喻指女子出嫁居住男室。后以“鵲巢鳩占”比喻占據別人的居 處。維:語助詞。鳩:布谷鳥,鳩自己不會筑巢,常常侵占喜鵲的巢而居之。

【騏驥之衰也,駑馬先之;孟賁之倦也,女子勝之】 語出《戰國策 ·齊策 五》。騏驥勞累了,駑馬也能超過它去;孟賁疲倦了,婦女也能把他打敗。意謂 人的能力總有一定的限度,超過了限度,再強壯的人也會感到無可奈何。騏

驥:良馬。衰:乏力,勞累。駑馬:笨馬。孟賁:古時的一位大力士。

【喜至極無言,笑余翻不悅】 語出唐代杜牧《池州送孟遲先輩》詩。高興 至極,連話都說不出來了;大笑之后,疲憊得以至面色好像不高興的樣子。二 句詩把人在極樂之時的情態刻畫得惟妙惟肖。翻:反轉。

【朝菌不知晦朔,螅蛄不知春秋】 語出《莊子 · 逍遙游》。生命只有一個 早晨的“朝菌”,不會知道黑夜和黎明;生命只有一個夏季的“螭蛄”,不知道 春天和秋天。比喻才智短淺,生命短促。朝菌: 一種早晨出生, 一見太陽就死 的 菌 類 。 晦(huì 會):黑夜。朔:黎明。嬤蛄(huì gū 會蛄):夏初生,夏末死。 一說寒蟬,春生夏死,夏生秋死。

【悲莫悲兮生別離,樂莫樂兮新相知】 語出戰國屈原《九歌 · 少司命》。 悲沒有比活生生的別離更悲,樂沒有比交上新的知己更樂。生別離:活生生 的別離。新相知:新的知已。

【痛不著身,言忍之;錢不出家,言與之】 語出漢代王符《潛夫論 · 救 邊》。痛苦不在自己身上,就說要忍耐;錢不從自己家中出,就說應給予。比喻 對沒有切身利害的事,就漠然置之。著(zhuó 濁)身:附在身上。

【善不為名,而名隨之;名不為祿,而祿從之】 語出唐代王定保《唐抵 言 · 韋莊奏請追贈不及第人近代者》。行善即使不是為了獲取令名,令名也 會跟著他;令名在身雖然不是為了爵祿,爵祿也會附從他。從:跟從。

【善譽人者,人譽之;善毀人者,人毀之】 語出戰國宋代鄧牧《名說》。善 于贊揚別人的,別人也會贊揚他;樂于毀謗別人的,別人也會毀謗他。譽:稱 贊,贊揚。毀:詆毀,毀謗。

【祿過其功者削,名過其實者損】 語出漢代韓嬰《韓詩外傳》卷一。俸祿 高得和自己的功績不相稱,最后反會減少;名聲高得和自己的實際不相符, 最后反會損害自己。謂凡事太過分,會走向反面。削:削減。

【愚者暗于成事,智者見于未萌】 語出《戰國策 ·趙策二》。愚蠢的人對 于已經成了的事實還昏昧不明,聰明的人則在事情還沒有萌發的時候就已 有所覺察了。二句話在具體的對比中,充分反映了智者與愚者的顯著差異。 暗:糊涂,不明白。成事:已成之事。未萌:尚未出現之事。

【廉者憎貪,信者疾偽】 語出《新唐書 · 陳子昂傳》。廉潔之士憎恨貪得 無厭,守信用的人痛恨弄虛作假。廉:清廉,廉潔。信:講究信用。疾:痛恨。偽: 弄虛作假。

【溺于俗者無遠見】 語出清代唐甄《潛書 · 室語》。沉迷于世俗習慣中 不能自拔的人沒有遠大的眼光。說明人不能為世俗所束縛。溺(nì 逆):沉迷 不悟。俗:習俗習慣。

【醉翁之意不在酒,在乎山水之間也】 語出宋代歐陽修《醉翁亭記》。醉 翁的意趣并不在于飲酒,而在于欣賞山水景色。后常用來喻指本意不在此, 而另有他圖。

【圓鑿而方構兮,吾固知其鉭銩而難人】 語出戰國宋玉《九辯》。圓孔里 安上方形的楔子,我本來就知道它們因彼此不相合而難以插入。圜鑿:圓孔。 圜,同“圓”。鑿,木工所鑿的孔。方構(ruì 銳):方形木楔。鉭鉻(jǔ yǔ 舉語): 彼此相拒,不相合。

【翳薈之翔,詎以論九蒼之高?蹄涔之游,無以測四溟之深】 語 出 明代 張居正《謝病別徐存齋相公》。在草木叢中飛翔,怎能談論九重蒼天?在牛馬 蹄窩里游蕩,無法測知大海深淺。喻指人要見高識遠,就必須走出狹小的圈 子 。 翳 薈(ylhuì 義繪):草木繁盛貌。詎(jù 巨):豈。九蒼:九天,極言其高。 蹄涔(cen 岑):牛馬等的蹄子踩出的窩痕中的積水。涔,積水。四溟(míng 明):四海,各個大海。

【羈鳥戀舊林,池魚思故淵】 語出晉代陶潛《歸園田居》詩之一。關在籠 子里的鳥顧戀過去的樹林,捕來養在池子里的魚思念原來的潭水。比喻仕宦 生活束縛人,而向往自由的田園生活。羈鳥:指關在籠子里的鳥。

【爵高者,人妒之;官大者,主惡之;祿厚者,怨逮之】 語出《列子 · 說 符》。爵位高的人,人們會嫉妒他;官職大的人,君主會憎惡他;俸祿多的人, 怨恨會縈繞他。幾句話深刻揭露了當時那種社會惡劣的官場風氣。