箭在弦上的下半句_箭在弦上的下半句是啥

不知不覺,“八一建軍節”又到了,回想起1927年的“八一?南昌起義”,這中間又經歷了多少崢嶸歲月。

1933年,“八一建軍節”正式成為中國工農紅軍紀念日。從此,8月1日成為中國工農紅軍和后來的中國人民解放軍的建軍節。

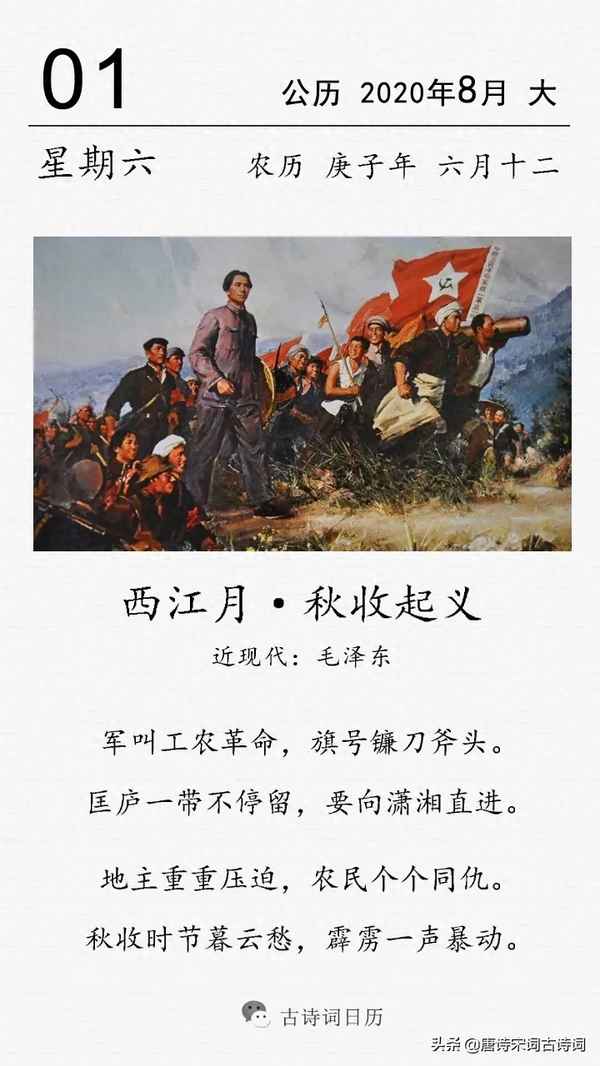

偉大領袖毛澤東的這首《西江月》,就記錄了“八一?南昌起義”之后的一次,成為漫長革命歲月的一次生動寫照。

《西江月》詞牌,在所有詞牌中是屬于比較難填的一個,兩平韻,一葉韻,且全詞要求對仗。毛主席敢于填這個詞牌,是出于對填詞技藝的熟練掌握。

全詞讀來,極具口語化,文化層次較低的工農兵一樣能讀得明白,原本婉約典雅的詞牌經毛主席填過之后,就煥然一新,變成了另一種豪放風格的詞牌。

全詞緊緊圍繞“秋收起義”展開敘述。

首句,軍叫工農革命,旗號鐮刀斧頭。“軍”對“旗”,“叫”對“號”,“工農革命”對“鐮刀斧頭”,非常工穩,明白曉暢。但“刀斧”不符合平仄,因是固定用語,可不算錯。它記錄了工農革命軍最初的軍名與旗號,具有很重要的史料價值。

工農革命軍,現在已經變成人民解放軍,鐮刀斧頭也已經變成鐮刀錘子,但不變的是人民對于民主自由富裕的渴望;是人民解放軍在災難面前,始終能夠挺身而出的精神;是中國對于實現共同富裕的不懈追求。

開頭一句,就奠定了全詞的語言基調,即用最樸素的語言,記錄中國工農革命軍的最初的精神氣質。

二句,匡廬一帶不停留,要向瀟湘直進。講“秋收起義”的地點,即在江西匡廬地區和湖南瀟湘地區展開,在兩省交界的薄弱地帶,發動,把握稍大,最終目標是拿下長沙。顯然,在左傾主義思想指導下,軍民都錯誤地低估了敵人的實力,誤判了當時的情形,導致了這場的失敗。不停留,向前進,都明顯打上當時“左傾”思想烙印。

下闋首句,地主重重壓迫,農民個個同仇。講“秋收起義”的原因和背景,即農民們不堪忍受地主階級的重重壓迫,個個同仇敵愾,大有揭竿而起,一呼百應,云集響應,勢不可當之意。解決了農民問題,也就解決了中國的根本問題。民本樸素思想,已經深入詞人心中,也是其革命的根本目的。

最后二句,秋收時節暮云愁,霹靂一聲。一個“愁”字,點出了詞人對于這次并無十足把握生出的一絲擔憂。雖然,并沒有十足把握,但是箭在弦上,不得不發,即便失敗了,也要發出這一聲聲吶喊。因為那時的中國也已到了退無可退的地步,若不起來組織自己的軍隊,就只能等著來消滅。

即便前路是艱難的,是渺茫的,是充滿兇險的,是不可預測的,是摸著石頭過河的,但這次,也許正是一塊試金石,決定著革命道路何去何從。

果不其然,秋收起義最終失敗了。但新的火種,卻在井岡山燃燒起來。秋收起義失敗后,詞人帶著殘余部隊轉戰井岡山,揭開了中國工農革命軍嶄新的一頁。

“星星之火,可以燎原。”這樣的話語,至今讀來,依然豪情萬丈,其大無畏的革命精神,令人動容。

作者:嚴勇。