我國第一部頒發(fā)的藥典_我國第一部藥典性著作

引言

自“第二屆中國科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)體系特色館藏征集活動(dòng)”發(fā)布以來,我們陸續(xù)收到了多家院屬單位圖書館推薦的特色館藏。每一本館藏都代表了專業(yè)領(lǐng)域的特色,承載了科學(xué)事業(yè)先行者們的心血,見證了一段中科院人書寫的中科院歷史。在此基礎(chǔ)上組織的全院特藏系列征文,以歷史為主線,展科學(xué)發(fā)展歷程,聚我院科研風(fēng)采,為您講述館藏背后的科學(xué)家精神和感人故事。

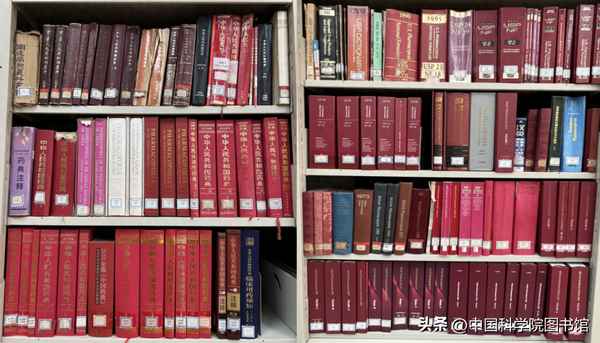

圖1 上海藥物所館藏部分藥典展示(圖片來源于上海藥物所信息中心)

藥典是國家頒布的記載藥品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)的法典,是國家監(jiān)督管理藥品質(zhì)量的法定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),是具有法律約束力的文件。藥典對(duì)于藥物的研發(fā)、利用具有毋庸置疑的指導(dǎo)作用。中國科學(xué)院上海藥物研究所作為國內(nèi)歷史最悠久的綜合性創(chuàng)新藥物研發(fā)機(jī)構(gòu),自建所以來就注重各國藥典的收藏及利用,除了館藏歷年各版本中國藥典,還收藏大量美國、英國、日本等多國藥典。本文僅對(duì)其中一部《中華藥典》做簡要介紹。

圖2 《中華藥典》封面圖(左圖來源于上海藥物所信息中心,右圖來源于網(wǎng)絡(luò))

1930年第一版《中華藥典》是民國時(shí)期唯一一部管理藥物品質(zhì)的國家法典,也是史上第一部同時(shí)包含中藥及西藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法典。其珍貴之處在于,它是中國第一部用“藥典”來稱呼國家對(duì)藥品所定的法典,是新中國成立后第一部藥典《中華人民共和國藥典》的雛形。經(jīng)文獻(xiàn)調(diào)研發(fā)現(xiàn),上海藥物所館藏的1944年第四版《中華藥典》實(shí)為1930年南京國民政府頒布的第一版《中華藥典》的再次印刷版。

1. 《中華藥典》是怎么誕生的?

辛亥革命后,西方大量向中國傾銷藥品,偽劣藥品充斥市場,從而造成了當(dāng)時(shí)人民就醫(yī)用藥混亂、藥品監(jiān)管困難等問題。而1920年之前,世界上已有20多個(gè)國家編纂了國家藥典,中國尚缺乏與本國國情和近代藥學(xué)發(fā)展進(jìn)程相適應(yīng)的藥物使用標(biāo)準(zhǔn)。為順應(yīng)需求,1928年,浙江民政廳長朱家驊提出“速宜編定藥制案”,經(jīng)當(dāng)時(shí)衛(wèi)生部批準(zhǔn),《中華藥典》的編纂工作于1929年1月正式開始。

圖3 《中華藥典》序言(圖片來源:上海藥物所信息中心)

圖4 《中華藥典》內(nèi)藥物標(biāo)準(zhǔn)(圖片來源:上海藥物所信息中心)

首版《中華藥典》主要以1926年版美國藥典為藍(lán)本,集英國藥典、德國藥典、日本藥局方和其它文獻(xiàn)所長而編纂的。全書經(jīng)8個(gè)月完成初稿,經(jīng)審查、校正、審議通過后,于1930年5月發(fā)文頒布。該藥典正文763頁,共收載藥物708種,其中無機(jī)藥品120種,有機(jī)藥品197種,生藥101種,生物學(xué)制品5種,制劑285種。在101種生藥中,僅傳統(tǒng)中藥(“舊藥”)60種。附錄收載有試藥試液、規(guī)定液、一般試驗(yàn)方法等,另有序言、凡例、附表和索引、刊誤表。

為什么定名為“藥典”呢?最初翻譯國外藥典時(shí)曾使用過“西藥譜”“藥制”等提法,中國歷代的藥學(xué)經(jīng)典著作有“本草”或“局方”稱呼,日本則采用“藥局方”名稱,但藥典編撰者之一的孟目的先生認(rèn)為,藥品標(biāo)準(zhǔn)是國家對(duì)藥品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法等制訂的具有法律約束力的技術(shù)規(guī)定,是國家對(duì)藥品所訂的法典,取名“藥典”可以增加其重要性,所以1929年他力主定名“藥典”。“藥典”的名稱沿用至今,成為我國國家藥品標(biāo)準(zhǔn)的通稱。

1930年《中華藥典》的編纂者云集了當(dāng)時(shí)著名的留洋學(xué)者,總編纂是時(shí)任國民政府衛(wèi)生部長的劉瑞恒,其畢業(yè)于北洋大學(xué)(今天津大學(xué)),是我國首批哈佛大學(xué)留學(xué)生,獲醫(yī)學(xué)博士學(xué)位,中國創(chuàng)傷醫(yī)學(xué)奠基人,中國近代公共衛(wèi)生事業(yè)創(chuàng)建者。編纂工作主要由嚴(yán)智鐘、孟目的、於達(dá)望、薛宜琪和陳璞五人完成。於達(dá)望,早年留學(xué)日本,在東京帝國大學(xué)攻讀藥學(xué),是我國藥學(xué)界的先驅(qū)者和奠基人之一、中國第一號(hào)藥師,制藥化學(xué)家。孟目的,1918年畢業(yè)于北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院,1925年畢業(yè)于英國倫敦大學(xué)藥學(xué)院,是英國皇家藥科學(xué)會(huì)第一個(gè)中國會(huì)員,被譽(yù)為中國藥學(xué)事業(yè)的開拓者,其不僅參與《中華藥典》第一版的編纂,也是《中華人民共和國藥典》1953年版和1963年版的編纂負(fù)責(zé)人之一。

2. 《中華藥典》的意義及局限

1930年版《中華藥典》自問世后,在推動(dòng)醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化方面起到了一定的積極作用。如山東省曾于1932年訓(xùn)令本省藥商的制造、買賣或貯藏行為需符合藥典的規(guī)定,各醫(yī)院藥房藥師則務(wù)須購備《中華藥典》已資參考和遵守。

但由于時(shí)間倉促,兼當(dāng)時(shí)政府重視程度不足,且完全參照國外西藥制定,也招致不少批評(píng)的聲音出現(xiàn)。如在初稿完成之后并未涉及中醫(yī)中藥,后經(jīng)歷史上著名的“中醫(yī)抗?fàn)庍\(yùn)動(dòng)”,迫于輿論壓力,在藥典發(fā)布前,匆匆增加了60味中藥。隨著社會(huì)上要求修訂《中華藥典》和藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、增補(bǔ)地道中藥材的呼聲和提案,孟目的等專家完成了第二版《中華藥典》的初稿,但因時(shí)局動(dòng)蕩。未能在1949年以前得到審閱和出版。

時(shí)至今日,雖然網(wǎng)絡(luò)上仍有文章對(duì)1930年版的《中華藥典》進(jìn)行批判,但不可否認(rèn)的是,該部基于西方醫(yī)學(xué)藥典體系的法典,首次從國家層面明確并承認(rèn)了中藥是可以用來治療疾病的藥物,在推動(dòng)我國醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化方面起到了積極的作用,也為新中國成立后制定新的《中華人民共和國藥典》奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

參考文獻(xiàn):

[1] 孟目的. 中華藥典編撰經(jīng)過[J].中華醫(yī)學(xué)雜志, 1930,16(32):190-209.

[2] 孟目的. 我參加三次藥典編纂工作的感想[J]. 藥學(xué)通報(bào), 1950, 1(11):450-451.

[3] 于傳福. 懷念於達(dá)望教授[J]. 藥學(xué)通報(bào), 1983, 18(9):43-44.

[4] 陳光. 為《中華藥典》說幾句公道話[J]. 藥學(xué)通報(bào), 1986,21(8):511.

[5] 葉震.中國藥典的歷史概況和1985年版簡介[J]. 西北藥學(xué)雜志,1986,1(1):7-8.

[6] 朱珠,張波,唐彥,梅丹,李大魁. 藥學(xué)專家孟目的與新中國成立前后的四部藥典[J]. 中國藥學(xué)雜志, 2020, 55(11):968-972.

[7] 趙宇新,麻廣霖,張偉. 中國藥典的發(fā)展歷史及啟示[J]. 中國藥品標(biāo)準(zhǔn), 2020, 21( 6):481-486.

[8] 黃宜,孟昭儀,孟憲維.孟目的傳略[J].中華醫(yī)史雜志,2020,50(3):176-192.

【資源獲取】

《中華藥典》院內(nèi)收藏單位:

中國科學(xué)院上海藥物所、中國科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心

館藏信息:

中科院文獻(xiàn)情報(bào)中心四層中文自科圖書區(qū),索書號(hào)Y/63.30742 /113-4/

中國科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心立足中國科學(xué)院、面向全國,主要為自然科學(xué)、前沿交叉科學(xué)和高技術(shù)領(lǐng)域的科技自主創(chuàng)新提供文獻(xiàn)信息保障、戰(zhàn)略情報(bào)研究服務(wù)、公共信息服務(wù)平臺(tái)支撐和科學(xué)交流與傳播服務(wù),同時(shí)通過國家科技文獻(xiàn)平臺(tái)和開展共建共享為國家創(chuàng)新體系其他領(lǐng)域的科研機(jī)構(gòu)提供信息服務(wù)。