東方益學教育-東方益學教育培訓學校地址

廣西新聞網記者覃鴻圖

5月下旬,隨著《南寧市教育局關于有序恢復我市校外培訓機構線下服務的通知》(南教職成〔2020〕11號)的發布,南寧市校外教育培訓機構經檢查評估合格后已可復工。這是校外教育培訓行業苦盼已久的消息,因為疫情停工,行業遭受嚴重打擊,一些機構挺了過來,也有機構不堪重負而倒閉,再難復工。南寧市一些培訓機構在“抗疫”過程中,積極轉型線上培訓,盡力止損。那么,轉型線上教育培訓是培訓機構在非常時期的“權宜之計”嗎?還是行業在重新洗牌之后面臨新的機遇?記者就此進行采訪。

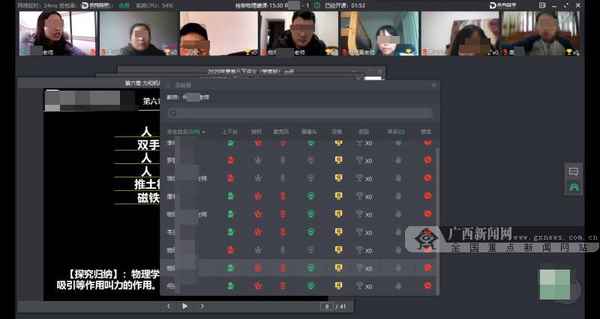

線上教育系統可實現老師和學生同時出現在屏幕上,方便老師隨時看到學生是否處于認真聽課的狀態。受訪者供圖

應急:線上教育被推上一線

應對疫情,不少教育培訓機構盡量節流開源。“節流”則包括爭取場地租金部分減免,降低或推遲員工薪酬發放等措施,機構可以著手去做。但面對疫情無法開工,“開源”是很困難的事情,但轉戰線上至少可消化掉原有的訂單,成為一些教育培訓機構的選擇。

“我們除夕就開始開會做預案”。據廣西東方益學教育集團南寧培優業務部總監蘇婷婷介紹,突如其來的疫情讓很多校外教育培訓機構措手不及,但因危機感,除夕當天召開的集團董事會就決定“將線上規劃提前”,布局線上教學。“疫情期間,我們80%-90%的課程轉到線上。”蘇婷婷說。

“疫情期間我們將原有的培訓業務全部轉線上”。廣西南寧浩學教育咨詢服務公司負責人林志宇介紹,疫情期間在沒有更好辦法的情況下,將原有業務轉線上繼續完成是較為合理的解決方案,家長也比較能接受。

在南寧市金太陽教育創始人蒙旭文看來,轉戰線上雖然疫情期間的公司的應對之策,但也算是有備而來。“我們在2017年的時候已開設網校了,疫情期間老師上網課得心應手”。蒙旭文介紹,疫情期間,他們自主研發的一些網絡課程有機會走向“全國市場”。

疫情期間校外培訓機構開展線上培訓等業務,記者就此采訪教育主管部門。南寧市教育局回復稱,校外培訓機構在疫情期間,利用多種方式,增加線上的教育服務,線上授課或溝通是培訓的一種方式一種補充,并不沖突和矛盾。

反饋:線上教育還有待培育

“我跟他打了一架”,疫情期間,南寧市民麥女士與家中小孩因線上上課問題常有爭執,并跟記者訴苦甚至為搶手機他們“大打出手”。麥女士告訴記者,小孩因疫情期間無法到校外培訓機構上課,所以買了一臺手機給他專門線上上課用,但小孩的自覺性不夠,經常走神,甚至上課期間不看屏幕而是做其他事,也常常拿手機去玩游戲,效果大打折扣。麥女士認為雖然線上教育培訓有其優勢,但她更傾向線下的面對面交流。

而南寧市民李先生的小孩先前報籃球和畫畫的興趣班,疫情期間不能去上課,也無法轉到線上。但疫情期間“放養”孩子又不太放心,為此李先生給孩子報了一個關于培養孩子專注力的線上興趣班,他覺得效果還不錯。李先生認為線上教育不適合有些科目,尤其是體育類和藝術類,需要現場教學才能開展,有些科目可以線上開展,但要靠孩子自覺,“開始家長要做些監督,慢慢培養習慣”。

麥女士和李先生遇到的這些情況,業內人士在實踐中也有發現。林志宇認為,目前機構線上課堂還存在兩個問題:一是傳統面授互動改為線上互動需要調整適應,對教師的要求更高;二是網絡環境和教學軟件穩定性還有待提高,如掉線,短時間的沒有聲音或聲畫不同步時有發生,但是隨著高速家庭網絡和5G發展將逐漸解決這類問題。

金太陽蒙旭文則認為線上教育的培育是觀念問題,家長要用好的設備和付費平臺給孩子上課,效果會更好。“疫情讓家長的觀念逐漸在改變。”據了解,目前有些教育軟件可實現老師和學生同時出現在屏幕上,方便老師隨時看到學生是否處于認真聽課的狀態。

線上教育成功培育的關鍵不僅在與學生家長,還在于培訓機構的課程以及網絡課程老師的素質,這是一個供給和接收的問題。蘇婷婷認為,機構可組建專門針對線上業務的部門,并挖掘一批優秀的老師,開發有優勢的課程,這樣的線上教育才有競爭力。

大勢:線上線下教育的融合

轉型線上是否意味著線下培訓市場會受冷落呢?在多名業內人士看來其實不然,線上教育培訓并不會取代線下教育培訓,線下面對面交流場景不可替代,而線上有跨區域、低場租等優勢也有競爭力,在疫情非常時期,線上教育被推上一線作為“救急”之用,線上模式已越來越被重視,是不少教育培訓機構今后發展的方向,作為線下培訓的有力補充。“線上教育雖然實踐中還存在技術、設備等問題,但其是大勢所趨,疫情過后要‘兩條腿走路’。”林志宇說。

對于整個行業來講,線上線下不僅是兩種渠道,兩者的深度融合可能是一個方向,即教育OMO(Online-Merge-Offline)。

東方益學董事長李谷認為,疫情是促進教育培訓機構加快線上教學發展的關鍵節點,教育OMO是已經在腳下的浪潮,“要高度重視、敢于投入、堅定信心、精準施策、精益再造。”

據北京愛學習教育集團華南分公司總經理司瑞杰介紹,該公司與南寧眾多校外教育培訓機構有合作,并在疫情期間啟動相關計劃,幫助合作機構轉型線上。司瑞杰認為,轉型OMO并不意味著所有教學環節和內容全部同時線上+線下,而是說利用OMO平臺所包含的大數據、人工智能等技術,將教學過程記錄、用戶數據、教學內容和反饋信息等實時跟蹤和進行大數據分析,形成有價值的策略和工具輸出,反饋服務于教學的各個環節,讓優質教育資源最大化釋放效能。“最直觀來講,OMO就是同時解決機構線上線下兩個痛點,既保存這種線下的場景體驗,然后又能夠去發揮線上的數據智能優勢,然后形成優勢互補,增強用戶粘性,提升獲客率,提高機構運營的輻射力和滲透力。”司瑞杰說。