什么叫生命教育;什么叫生命教育的概念

記者 | 張雪嬋

這是一組讓人痛心又遺憾的數據。

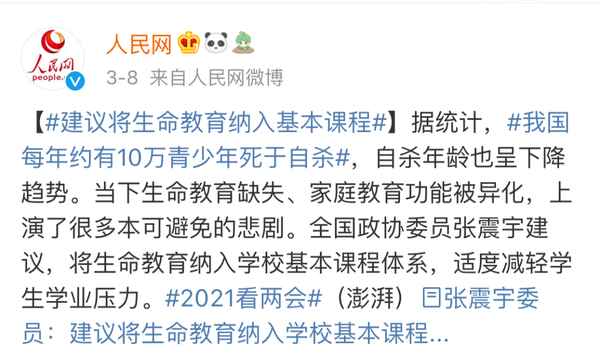

據統計,我國17歲以下兒童青少年中,約3000萬人受到各種情緒障礙和行為問題困擾。我國每年約有10萬青少年死于自殺,自殺年齡也呈下降趨勢。

10萬,這只是一個數字,但每個數字的背后,都是一個孩子和一個家庭無盡的傷痛。

“究其原因,還是因為我們當下教育中‘生命教育’是缺失的。”全國政協委員、河南省政協副主席張震宇提出,悲劇的根源,還是在于一直缺乏相關教育和引導,加之兒童不善于保護自己,不懂得處理情緒、解決沖突,自然也更談不上對生命本身的尊重和生命意義的思考。

政協委員提出關于生命教育的建議

張震宇建議,將“生命教育”納入學校基本課程體系,倡導生命至上,形成全社會聯動的家庭教育服務體系。建議學校多渠道整合生命教育課程資源。

事實上,這是一個讓不少家長困惑的命題——“生命教育”是什么?到底教什么內容?又該以什么方式教?

到底什么是“生命教育”

生命起源、死亡、情緒處理等都包括

到底什么是“生命教育”,我們不妨以成都一所學校的一堂課為例。

成都市實驗外國語學校心理健康教研組組長趙鵬霞介紹,“每周學校都會安排一堂心理健康課。在課堂上,心理老師會設計相關的主題,將‘生命教育’融入其中。”

那么,這堂課會上些什么內容呢?

比如,會帶著孩子們了解生命的起源,從而認識生命的來之不易。在一節心理課上,老師以種子為例,引出大家對生命的看法。其含義在于讓孩子們意識到種子堅強的生命,它破殼而出時,正是一個生命的象征,或者說它有堅強的意志力,努力成長為一顆小草甚至一顆大樹。由此讓同學們回顧自己從出生到現在成長的變化,請同學們把自己比喻成一棵樹,畫出自己生命成長的過程。

老師以種子為例進行生命教育

死亡也是這堂課會涉及到的內容。“生命有開始也有終結,關于死亡的話題,老師也將其融入課堂。”在清明節前,老師為同學們講述死亡的知識,如何正確客觀地看待親人的去世,同時,為同學們設置一個墓志銘寫作,假如自己快要到生命盡頭時,希望留下什么樣的話,反思自己的一生。

關于情緒的處理,也是課堂內容之一。其目的是教會學生對情緒的正確應對方式,認識哪些情緒是健康的,哪些是不健康的。在關于情緒的課堂上,老師會設計部分學生出現多種情緒,并將其表現出來,對于最后表現出傷害自己或他人行為的情緒,帶領孩子們及時調節。“讓大家來舉例說出當自己情緒不好的時候,通過什么樣的方式應對。在同學們回答后,老師會給大家提醒和建議,指出可取和不可取的方式,如何選擇更合適自己的處理情緒方式。”趙鵬霞表示。

不止生命教育

還有生活、生存教育也很重要

在成都市實驗外國語學校(西區),心理健康老師徐麗介紹,學校開展“三生教育”已有較長時間了,其中就包含了“生存教育”“生活教育”“生命教育”。徐老師認為,“關于‘生命教育’,其實成年人也在對生命進行不斷探索,所以其實很多時候是師生共進的,會在互動當同探索。”

學校在“生命教育”中,第一個板塊也會涉及到生命的起源。老師們會準備多個視頻,讓同學們看到生命的狀態,同時在課程中,安排一段靜謐的時間,讓同學們在戶外圍成一圈,靜靜地感受大自然,比如感受植物、動物的生命氣息。

第二個是關于生命價值。“老師們會運用比較成熟的繪本,比如《活了100萬次的貓》,還會開展價值拍賣等類似活動,來進行生命價值的教育。”同時在課堂上,也會設計物質欲望的板塊,教會學生正確看待物質欲望,同時也要學會凝結自己精神的產物,為人類造福,通過人物的案例,觀察他人的生命過程,來啟發孩子們的精神世界。

第三個涉及到生命中的關系。現在很多孩子會因為朋友、師長等他人的評價,而逐漸形成對自己的評價。“在這個板塊,老師們會為孩子們進行一系列覺知的訓練,要隨時保持覺知的狀態,認識到在別人的評價中,是真實的自我嗎?當跳出第三者角度看待事情時,就可以嘗試著去接納或反思,并且起到重塑自我的作用。”

第四個板塊涉及到變故。世事無常是生命的常態,要讓孩子們明白生命當中是有變故的,雖然大家都期待人生是順遂的,但是假如面臨變故,該如何面對。“學校會通過一些活動,讓同學們意識到,在面臨變故時,如何接納和應對。逐漸形成的自己的認知,這不是不為生命負責任,而是要教會孩子構建起一種成長性的思維。”

另外,學校還通過研學活動開展“生命教育”。比如到都江堰水利工程感受此項工程的偉大、生命的智慧。以都江堰這個水利工程為方向,到圖書館尋找研究課題,然后與外國的學生進行連線互動,讓孩子們互動交流。徐老師說,“總之,老師期待孩子們通過這樣的教育,能夠拓展生命的寬度,又能夠豐富生命的色彩,并且實現生命的幸福和人生的不朽。”

如何在家進行“生命教育”

心理健康老師為家長們支招

不僅是學校,家庭教育也是不可缺失的,如何選擇合適的時機進行“生命教育”?成都市實驗外國語學校心理健康教研組組長趙鵬霞列出了幾個小方法,為家長們支招。

首先是“自然教育”,應該帶孩子盡可能多地接觸大自然,在大自然中感受生命的一些現象,從這些現象當中認識生命的珍貴。比如,在大自然中,小草、花朵、昆蟲、小鳥等等都是生命呈現出來的現象,特別是年紀小的孩子,在孩子們觀察過程中,可以為他們講述生長的過程,讓孩子們感知生命的神奇、生命的力量,“大自然是對孩子成長最好的啟蒙,生命的意義,都包含在自然的萬物之中。”

“生命教育”還可以融入日常生活的言行當中。媽媽十月懷胎,一朝分娩,是極其艱辛的事情,但這么偉大的付出,往往被部分家長說成了“你是充話費送的”“你是從垃圾堆里撿來的”。雖是玩笑,但孩子聽了不僅體會不到媽媽的辛苦,反而會懷疑自己是不是被別人拋棄過。敷衍的教育方式,可能會讓孩子幼小的內心受傷。反而正視事實,能讓孩子知道媽媽當年辛苦懷孕并生下自己,才能理解媽媽的付出和偉大,明白每個生命的來之不易。同時,性教育可以從這時候進行。

如何回答“我從哪來?”

如果家里有寵物的話,也是“生命教育”最好的“教具”。小貓、小狗等很可愛,孩子們都喜歡,在日常生活中,通過給寵物喂食、洗澡和陪伴,感受生命的活潑、幸福、珍貴,在這樣的相處過程中,可以讓孩子們懂得愛與責任,明白珍惜生命,善待緣分。

成都市實驗外國語學校(西區)心理健康老師徐麗認為,對家長來說,一定不要太妄自尊大,要和孩子一起成長!現在社會上有太多孩子出現問題的個案,都跟家長有很大的關系。家長必須是愛與約束并重的,要先讓家溫暖,有較多高質量在一起的時間,但同時又要非常有原則,該堅持的就必須堅持,并且隨著孩子長大,這個堅持是最好和孩子共同商議談判的結果,實在有沖突,先調整情緒,溫柔地堅持。這樣成長起來的孩子講道理、懂尊重,他們也會非常尊重自己的生命,家庭不是去傷害他的自我,而是幫助孩子去構建良好和完整的自我。

“生命教育”為何重要

專家:這是理解生命的本質和生命的過程

“生命教育”為何一定要做,為何如此重要,從教育角度來說,還在哪些方面有待加強。西南交通大學公共政策研究中心主任、教授陳光認為,“生命教育”的完善,可以分成兩步走。

第一步,在現有的比如思想品德課的人生觀教育中,加入對生命本質的理解。陳光認為,現在的教育中,比較注重生命的個體和其他人的關系、群體的關系,生命的個體和社會的關系,生命的個體和國家的關系,但是對生命本身作為一個個體存在價值的認同是需要的,包括對生命的尊重、對生命的理解、對生命意義的重構。

“很多先進的國家和地區,把對個人存在價值的認同納入公民教育的一部分,都有類似的‘生命教育’。這種教育能讓人形成更完整的人生觀。”

第二步,可以在條件成熟的時候安排完整的“生命教育”課程設計。“我覺得‘生命教育’是切合實際的。也正好從教育體系中彌補過往教育的缺陷。重點是對生命過程的理解,包括對家庭、對朋友,甚至對年事高的人,或者是終極關懷的理解,都非常有意義。”

比如說,每個人都要老去,每個人的生命都是一個過程。在對生命本身的尊重,對生命本身價值的認可上,社會上要建構起對生命最后過程的終極關懷,而終極關懷現在遠遠不夠,這就要從孩子抓起。嚴格說來,小時候對生命的理解,還應包括對自然植物、動物生命過程的理解,當然也包括對更廣義的整個人類個體的理解,最后終結時候的關懷,都包含其中。

陳光說,“在我看來一個人只有熱愛生命,理解生命,才有可能理解自己和他人的關系,理解自己生命的價值和社會貢獻之間的關系,理解人類的發展和整個自然界的關系,所以說‘生命教育’是不可獲缺的。”