幼兒教育觀點(幼兒教育的教育觀點)

剛剛看著名心理學家關于“懲罰孩子”的幾個觀點,解開了困擾我半輩子的疑惑,真希望所有家長都能看到、獲得啟發!!!

幾十年來,我親哥和我的親侄子都是被從小打到大的,懲罰是他們被教育的主要手段,但毫無用處,身邊這樣的例子決不在少數…為什么會這樣?

“1.孩子之所以能夠在長大后最終形成體貼周到、誠實善良的品格,是因為得到了充分的愛的滋潤,是因為一直有高尚的道德標準伴隨身邊,并在生命中一直有一位高尚的人用行為做出榜樣。

我從未見過誰是因為被懲罰而身心健康的。賄賠,給孩子一點兒小恩小惠,也同樣無效。

允諾、威脅、獎勵和懲罰,是處理人類事務的最低級方式。既然人類能夠運用理性來思考問題,既然親密聯結對我們如此重要,那么我們就應該把愛與交流作為建立規則的基礎,這樣才更有意義。

2.有關大腦的研究告訴我們,懲罰對不同的孩子有著不同的影響。

令人驚訝的是,懲罰對那些最常被罰的孩子最沒有效果。也就是說,某些孩子更容易沖動,更難形成是非觀念,更不容易與他人建立聯結,不覺得自己是團體的一分子。懲罰和對懲罰的恐懼,只能惡化這些性格特征,而不會從根本上改善行為。在這些孩子身上,懲罰的強度越來越重,但卻一直無效。

另一方面,對于那些是非明確的孩子,懲罰就更沒有必要。只要清楚地知道我們的期望和要求,他們就能夠自己控制行為。”

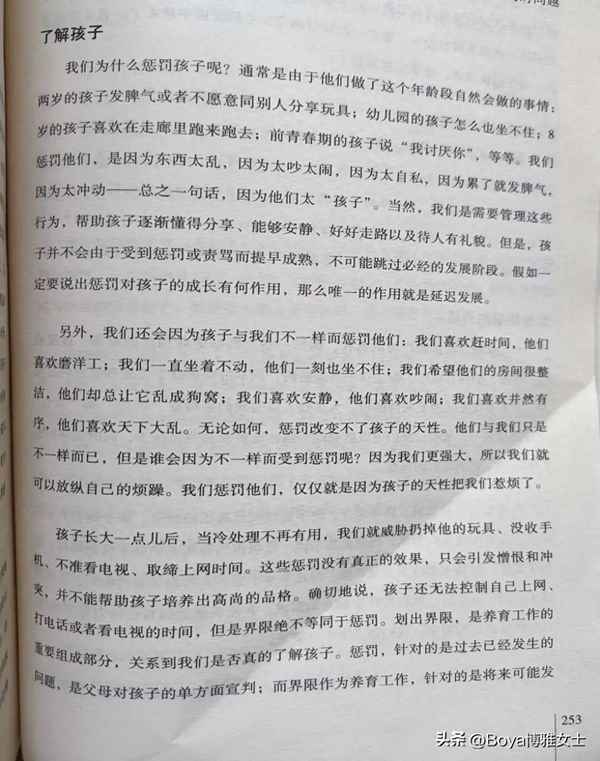

3.我們為什么懲罰孩子……如圖一。

4.一定要給出明確的界限

有些家庭過度依賴嚴厲的懲罰,而另一些家庭卻走向相反的極端:過度放任。界限、引導和秩序,都是孩子所需要的,只不過要承載于關愛和放松的態度中,而不是憤怒或報復的情緒里。大多數人以為我們必須在“嚴厲”和“放任”之中選擇其一。其實,我們可以做到既用高標準要求和約束孩子,同時又理解他們的需求、接納他們的感受。

(1)首先我們必須明確,事事迎合,絕不是在滿足真正的需求。

孩子既有真正的需求,又有不現實的奢求,兩者截然不同。給饑餓的嬰兒喂奶并不會寵壞他,給孩子關注、愛和安慰也不會寵壞他。但這不等于要從頭到腳地服侍他們,尤其當孩子長大一點兒后,他們將產生獨立的需求,并需要感受到自己的力量和成熟。這些都是真正的需求,我們都必須予以滿足。

(2)如果我們基于對孩子選擇的尊重,提供他們需要的東西,那么就不是在放任孩子。畢竟,是我們在控制家庭中的所有資源,他們想要什么,就得來求我們,而我們則不需要去求任何人。

(3)如果我們給孩子東西,只是出于害怕他們的情緒反應,或者因為自己的內疚,那么我們就滑向了放任的極端。寵壞孩子的真正原因,是我們違背了自己的良好判斷。

我們不相信孩子能承受淚喪、生氣和挫折,或者我們只是不想面對他們的哭鬧。我們不是在滿足需求,而是在逃避需求。

(4)社會變遷的同時,總有一些保守人士主張嚴格的紀律,批評并拒絕斯波克(Dr.Spock)宣揚的容忍。他們沒有抓到重點。問題的關鍵在于嚴厲管教和溺愛放任,都不能提供孩子所需要的聯結,因而都無法幫助他們成長為有道德心、責任感、積極快樂的社會一員。

[心]嚴厲的父母忽視了孩子自主抉擇的能力,放任的父母忽視了孩子能為集體做出貢獻的愿望。

(5)兩個極端竟然有一個驚人的相似之處,那就是兩種父母都無法忍受孩子的眼淚和脾氣,一個用的是懲罰,而另一個用的是逃避。后一種情況中,孩子很容易成為情緒勒索的能手,對待他人要么進行操控,要么進行反叛。

(6)放任的父母經常自以為這樣做是在培養孩子的自信,他們可能允許孩子說謊、偷竊、不做家務、整天游手好閑,但卻不必承擔任何后果。事實上,所有孩子都將獲益于父母對自己的高期望值,特別是針對道德和為群體做貢獻的高期望值。如果大人不能給孩子劃出堅決而明確的界限,那么孩子要么自認為權力無限,要么感到失控。兩種情況都不屬于真正的自信。

(7)自認為權力無限的孩子,一且發現自己不是宇宙的中心,就會暴跳如雷;感到失控的孩子在內心中忐忑不安:“如果爸爸媽媽不管,那誰會管?”如果界限是通過愛與尊重的方式傳達出來,那么就能提供秩序感和安全感,可以幫助孩子降低對自己情緒沖動的焦慮,減少對外界危險的恐懼。

[心]請給孩子界限,然后聆聽他心中的感受傾瀉而出。

然而很多時候,我們要么根本不劃界限,因為不想面對孩子的情緒反……接圖2和圖3。 ”

——勞倫斯·科恩《游戲力》

點評:《游戲力》這本書,我總算看完了,這是我看過的最好的育兒/育己書,美國國家親子出版獎金獎,實至名歸,毫不夸張的說,我有種恨不得背下來的沖動!

點個贊,下一篇我寫一寫那些年我親身經歷過,最奇葩的教育理念……

#博雅女士#