健康長青;健康長青 祝福

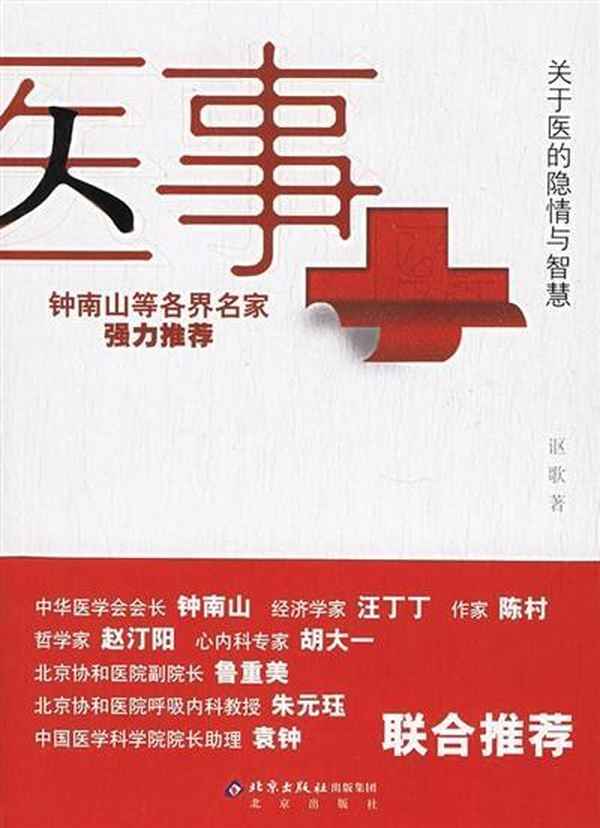

《醫(yī)事:關于醫(yī)的隱情與智慧》

作者:謳歌

版本:北京出版社

2006年6月

《協(xié)和醫(yī)事》

作者:謳歌

版本:生活·讀書·新知三聯(lián)書店

2016年11月

常青 醫(yī)學博士,畢業(yè)于中國協(xié)和醫(yī)科大學八年制醫(yī)學系,在美國做博士后研究三年。后回國任職于知名跨國制藥公司。以筆名謳歌、豐瑋出版《醫(yī)事:關于醫(yī)的隱情和智慧》《協(xié)和醫(yī)事》《如何老去》,小說《九月里的三十年》及《B.A.D.》等。

新京報:你當年從協(xié)和畢業(yè)之后,沒有選擇做一名醫(yī)生,但卻寫了《醫(yī)事》《協(xié)和醫(yī)事》等幾本關于醫(yī)療的書,主要的動力和訴求是什么?

常青:我一直傾心于文學創(chuàng)作,更想寫小說,但覺得那時自己還沒有準備好。于是先寫了兩本有關“醫(yī)”的書,也算是以另外一種方式實現(xiàn)了自己17歲報考協(xié)和時的那個懸壺濟世之夢,彌補當初離開醫(yī)生行業(yè)的遺憾。

2006年出版的第一本書是《醫(yī)事:關于醫(yī)的隱情與智慧》。當時大眾媒體中越來越頻繁地出現(xiàn)關于醫(yī)患的,加之親眼目睹的醫(yī)生老師、醫(yī)生朋友的生活,我覺得,如今中國,去看病的病人不開心,給病人看病的醫(yī)生也不開心。也許是搖滾青年的本質(zhì)暴露了,我希望說出一些背后事實,保持一些理性判斷,并做出一點改變。中國的醫(yī)患關系,太畸形了,其實雙方都有一些信息的蒙蔽,或者自己選擇不探究本質(zhì)。

《協(xié)和醫(yī)事》寫于協(xié)和建校九十周年,是憶古,也是對當下的一聲嘆息。我查閱了協(xié)和的編年史、關于協(xié)和名醫(yī)的各種傳記和自傳,通過世界上對協(xié)和建校的記錄,盡量客觀地還原一段歷史。

新京報:醫(yī)患之間的緊張關系,一直是這些年很受關注的議題。從你寫《醫(yī)事》到重版,再到現(xiàn)在,也很多年過去了。你覺得中國醫(yī)患之間的認知和溝通發(fā)生了哪些變化?

常青:寫《醫(yī)事》這本書,當時是希望建立起病人和醫(yī)生之間的相互理解,通過講述現(xiàn)代醫(yī)學這一學科的發(fā)展歷程、當下中國的醫(yī)療體制、市場和資本的侵入,揭示醫(yī)生的職業(yè)生活中有哪些不為人知的隱痛,讓醫(yī)生這個行業(yè)重獲尊重。另外一方面,我也希望用自己的專業(yè)知識告訴讀者們,一個普通人如何比較聰明地看病,如何用最舒服、最安然的方式去面對身體和疾病。但這么多年過去了,中國醫(yī)患之間的溝通,并沒有變得更好。

在人文和情感的層面,我認為好的醫(yī)患之間溝通,第一位的是人情分,也就是醫(yī)生表示關注和同理,有時就是一句話和一個動作。而病人呢,能對身體和醫(yī)療有一些基本常識:比如了解身體的衰老,了解醫(yī)學并非萬能,了解西醫(yī)的一些決策風格。

新京報:不論是紀實性的圖書和紀錄片,還是以醫(yī)學為題材的小說、影視作品,都會對大眾、對醫(yī)療、對醫(yī)生群體的認知產(chǎn)生不小的影響。你覺得中國現(xiàn)在的環(huán)境下,需要怎樣的作品?你還有新書的計劃嗎?

常青:需要一些具備一定專業(yè)素養(yǎng)、在基本常識正確的基礎上的更立體、更豐滿的呈現(xiàn)。在中國,這樣的作品還是相對較少。

我本人不會對這樣作品的影響力抱有過高期待,因為涉及醫(yī)療,就會涉及與人有關的健康還是疾病,以及生命的終極問題,有一些是文化基礎、思維方式的根本問題,如果這些不解決,單是小說、影視創(chuàng)作,很難產(chǎn)生本質(zhì)的改變。

新京報:你沒有直接從事醫(yī)生職業(yè),但在醫(yī)學院的訓練和實習,對你看待人生、看待生死、看待醫(yī)患關系產(chǎn)生了怎樣的影響?

常青:“解剖學之所以對我具有雙重價值,是因為它在滿足我求知欲的同時,也教會我如何忍受令人厭惡的情景。”如果跟普通人相比,怎能不說又多了份冷靜?在面對身體時,醫(yī)生是最職業(yè)、最地道的“解構(gòu)主義者”。這種情緒天長日久之后,會讓接受過醫(yī)學訓練的人在對待不少事上,將“賦予的喻義”與“客觀存在”進行嚴格、冷靜的剝離,看待人生、生死,會更多一些終極感。

新京報:大家經(jīng)常會提到溝通是醫(yī)患關系的核心,但在現(xiàn)代社會,溝通也并不是一件“容易”的事情。站在醫(yī)生和患者不同的角度來看,如何才能讓溝通這件事變得順暢起來?

常青:溝通不易,但雙方可以努力,往前多走一步,多了解對方視角一點點。有時,哪怕是一點小技巧,也會讓溝通變得稍微順暢起來。這些,其實在很多大公司的職場培訓中,已經(jīng)涉及很多了。只是醫(yī)患溝通這件事,中間橫著健康和生死,比我們生活中的其他溝通難度要高一些。但至少,它應該是雙方努力的事。

采寫/新京報記者 何安安