怎樣理解心理健康-怎樣理解心理健康教育活動課與一般學科課程的區別

平時同事間也常談起學校里某個孩子抑郁了, 某個孩子注意力有問題, 某個孩子厭學了....

好像問題總是被更多地注意到,也會被更多地關注和研究,但我們更應該關注的難道不應該是什么是心智正常的孩子?什么是心理健康的父母?怎樣的教育是賦能型教育嗎?.....

在《全腦教養法》這本書中,腦科學家丹尼爾·西格爾教授關于“心理健康”給出一個非常形象的定義——“心理健康”就是有能力使自己保持在一條“幸福之河”的中央。

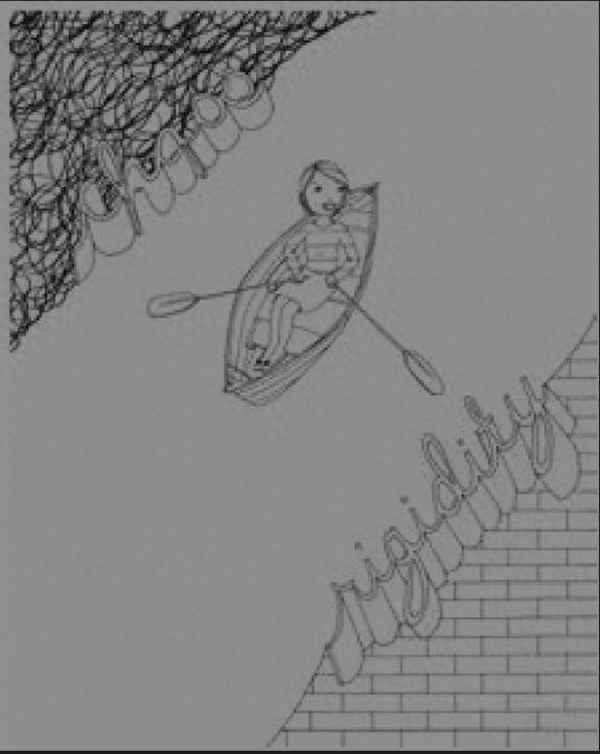

引用《全腦教養法》內的幸福之河圖:左岸太刻板,右岸,亂麻一樣的混亂

這條幸福之河就像是我們的生活一樣, 當我們乘坐獨木舟安靜地在水中游蕩時,我們可以和周圍的世界融為一體, 可以對自己、對他人的生活有清晰的認識(也就是我們有良好的現實感,沒有與現實脫節),當環境變化時,我們也能適時做出調整, 保持自己在幸福之河的中央(有掌控感)。

不過,我們也難免會偏離,或向左,或向右,而這條幸福之河的左岸代表著刻板:你想強行控制周圍每一個人,每一件事,你缺少變通和適應性;而右岸則代表著混亂:你會感到正在對當下失去控制, 你被困惑和焦慮所包圍,難以自拔。

當我們成年人在學著做父母時,越接近混亂或者刻板的河岸,就離健康和情緒越遠,比如當孩子磨蹭時, 你開始還能耐著性子等,但很快就失去耐心,開始催促,進而恨不能馬上把他拎著出門趕緊去上課;當我們把那個熊孩子收拾一頓后,又很快就陷入內疚和自責,質問自己為什么不能好好說話, 不能和孩子多些耐心?

同樣,對于孩子也是一樣 他們也有自己的小木舟, 他們也會在自己的幸福之河中漂流。 當孩子們偏離幸福之河的中央時,比如3歲的孩子不愿意和小朋友分享玩具(刻板);當玩具船被拿走時,則嚎啕大哭, 難以自抑(混亂), 對此成年人應該如何做, 引導孩子回到河流中央呢?

西格爾在《全腦教養法》中給出了答案——整合,整合大腦,讓大腦的各個部分協同工作。

具體應該如何操作,我將在接下來的幾天分以下4個部分來分享這本書中的關于腦科學的發現以及實操方法, 幫助父母們更好地與孩子互動、溝通,讓孩子們學會保持在幸福之河的中央去感受生活的愜意、幸福。

- 關于大腦的一些基本常識

- 左右腦整合的方法——右腦對右腦,左腦再跟進

- 上下腦整合的方法——管好你的大腦蓋子

- 自我整合——育兒也愈己