20世紀少年歌曲,20世紀少年歌曲有哪些

20世紀60年代的西方,這里是搖滾革命的原鄉。搖滾樂自打誕生起就具備的反叛因子,在這個理想與激情的時代里得以爆發,成就了一個時代的波瀾壯闊。而早在搖滾樂初生的1950年代,它就是叛逆少年的最愛。

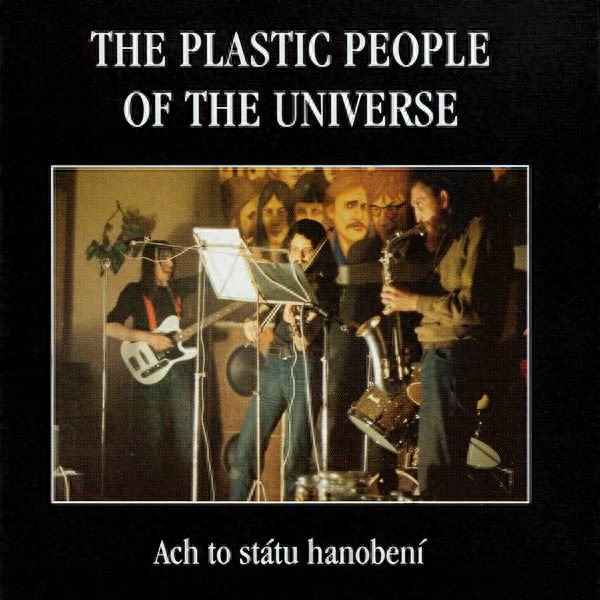

宇宙塑料人樂隊。

宇宙塑料人與絲絨革命:他們唱垮了一個政權

1新年伊始,在捷克斯洛伐克爆發的“布拉格之春”掀開了1968年的序幕。在蘇聯軍隊進入布拉格一個月之后,一支名為“宇宙塑料人”(Plastic People of the Universe)的搖滾樂隊成立了。他們以翻唱美國樂隊起家,其自由即興的迷幻曲風與神秘獨特的詩樣歌詞使他們很快成為布拉格地下文化的代表。

熱愛搖滾樂的劇作家瓦茨拉夫·哈維爾如此描述宇宙塑料人帶給他的震撼:“他們的音樂中有一種令人不安的魔力,一種使人警醒的力量。這是一種非常嚴肅和真摯的,對于內心體驗的自由表達,任何沒有變得全然麻木的人都能體會到這一點……我突然意識到,不管這些人的語言是多么粗俗,他們的頭發有多么長,但真理在他們那一邊。”

或許正是由于這種“令人不安的魔力”,雖然宇宙塑料人的音樂與政治無關,但他們還是成了當局的眼中釘。1976年,“宇宙塑料人”被逮捕入獄。這激起了哈維爾的憤怒,他決心救出這支自己所欣賞的樂隊。而后哈維爾領導了一系列政治運動,并當選了新生的捷克共和國的總統。宇宙塑料人這支不問政治的搖滾樂隊,就這么與政治還是緊密相連。

這是搖滾史上最為蕩氣回腸的一段傳奇,也成就了宇宙塑料人“世界上最偉大的地下樂隊”之名。然而宇宙塑料人摧枯拉朽的力量并非憑空產生。“宇宙塑料人”這個名字,實則源于美國歌手弗蘭克·扎帕(Frank Zappa)的一首歌;地下絲絨樂隊(The Velvet Underground)也對他們有深遠影響。值得一提的是,地下絲絨也是哈維爾的最愛。

地下絲絨樂隊。

所有細枝末節的線索都指向了同一個地方:在1960年代的西方,搖滾樂自打誕生起就具備反叛因子。而搖滾樂也從此打上了時代的烙印,是后人憶起那個時代的狂熱與夢想時,耳邊必然會響起的反抗之聲。

鮑勃·迪倫彈起電吉他:搖滾的革命與革命的搖滾

早在搖滾樂初生的20世紀50年代,它就是叛逆少年的最愛。1955年,描述青少年叛逆的電影《黑板森林》使用“比爾海利與彗星合唱團”的《搖擺時鐘》作為主題曲,開啟了搖滾機車的隆隆轟鳴。年輕人瘋狂地追隨“比爾海利與彗星合唱團”,在很多地方引起騷亂。其時媒體與大眾視搖滾樂為導致青少年墮落的洪水猛獸,但對它的批判也僅限于此,從未有人料到它會引起一場革命。

那時,真正與政治抗議相結合的音樂形式,是民謠。

20世紀三四十年代的美國,以伍迪·格斯里(Woody Guthrie)、彼得·西格(Peter Seeger)為代表的一批左翼民歌手,出現在每一個罷工、抗議、集會、游行的場合,用歌聲講述著勞苦大眾充滿血淚的故事,將當時如火如荼的工人運動推向高潮。

而當風起云涌的60年代來臨,被稱為“民謠女皇”的瓊·貝茲(Joan Baez)佇立于狂歡的人群之前,口中呼喚的,卻是一個歿于半個世紀前的遙遠名字:喬·希爾(Joe Hill)。她懷念著那位活躍于20世紀初的工人運動家與民歌手,他于1915年在猶他州鹽湖城被以罪處決,而無論是當代輿論或后世歷史研究都認為他唯一的罪名是寫了那些挑戰資本主義的歌。喬·希爾的形象因而成為美國20世紀民歌復興運動的精神象征。

“我說,喬,他們開槍殺了你,”在那首以喬·希爾命名的歌中,瓊·貝茲如此唱道,“喬說,光是槍殺不了人,我沒死。”

她詠唱的,是民歌不死的抗議之魂。這綿延數十載的傳統不會輕易中斷,必將由她與鮑勃·迪倫(Bob Dylan)、朱迪·柯林斯(Judy Collins)等新一代的民歌手,帶入60年代的革命浪潮之中。

“民謠女皇”瓊·貝茲(Joan Baez)。

然而60年代之喧囂激蕩,遠超人們的想象。

1962年6月,“爭取民主社會學生會”在密歇根休倫港發表《休倫港宣言》,新左派登上歷史舞臺,向傳統價值與社會權力結構大舉進攻;1963年8月,萬千非裔美國人為工作和自由“向華盛頓進軍”,馬丁·路德·金一句慷慨激昂的“我有一個夢想”響徹林肯紀念堂;第二年,密西西比州的“自由之夏”和加州大學伯克利分校的“言論自由”運動成為青年一代投身政治抗議的又一次高潮;與此同時,第二波女權主義運動開始在美國興起,并不斷將影響力擴散至全球,專注于在社會與經濟上為女性實現全面的平等;1965年,美國在越南的“特種戰爭”升級為“局部戰爭”,反戰運動席卷全美……

在如此洶涌而多元的抗議浪潮之中,木吉他與口琴演繹的傳統民謠就顯得有些單薄和平淡了。這個逐漸走向歷史十字路口的呼嘯時代,開始從自己一貫信賴的民歌手身上拾起目光,尋找更強勁的反抗之聲。

就在這時,一位民歌手為自己的吉他插上了電,一腳踢開了搖滾的大門。

迪倫與瓊·貝茲。

1965年7月25日是流行音樂史上尤為濃墨重彩的一天。這一天,鮑勃·迪倫應邀參演新港民謠音樂節。兩年前,正是在這個音樂節的舞臺上,迪倫與瓊·貝茲一同演唱了《答案在風中飄》(Blowin’ In the Wind),成為了一代抗議民謠的代表,貢獻了預言時代劇變的《暴雨將至》(A Hard Rain's A-Gonna Fall)和反戰名曲《戰爭之王》(Master of War)。可這一次,他破天荒地背起了電吉他,在他民謠作品的忠實聽眾面前奏起了搖滾樂。

自此,鮑勃·迪倫與傳統民謠一刀兩斷,開始了他在舞臺上的搖滾實驗。他的“背叛”使他民謠圈的老朋友非常傷心,歌迷也倍感困惑與失落。1966年,當他踏上曼徹斯特自由貿易廳的舞臺,趁著歌曲間隙,一名觀眾沖臺上大吼:“猶大!”

這聲尖銳的指責深深地刺痛了迪倫,但他回應道:“我不相信你。”然后轉身告訴樂隊:“大聲彈!”

鮑勃·迪倫

震耳欲聾的電吉他再度響起。這一次迪倫演唱的,是他不久前剛剛發行的《像一塊滾石》(Like A Rolling Stone):“……這是什么感覺,這是什么感覺?孤身一人,找不到回家的方向。無人知曉,就像一塊滾石。”

正是這塊小小的滾石,敲開了民謠與搖滾之間塵封的門,把屬于民謠的反抗之音吹向了更為激越澎湃的搖滾樂,讓那些滾石一般初嘗自由之味的迷惘青年,找到了屬于自己的聲音。

盡管后來迪倫因車禍暫別歌壇,無緣于風云變幻的1968年,也未能出席1969年那場令世界震驚的伍德斯托克(Woodstock)音樂節,不再站在時代的前沿。但無可否認,正是他所開創的民謠搖滾之風,使搖滾樂第一次正式與反主流、反體制的精神結合。這一場搖滾的革命,最終催生了革命的搖滾。

1969伍德斯托克(Woodstock)音樂節,歌手面對數十萬熱情的觀眾激情演唱。

“愛之夏”的嬉皮士與六八運動的街頭斗士:搖滾樂開始改變世界

“如果你要到舊金山,記得在頭上戴幾朵花。如果你要到舊金山,你會遇見許多和善的人們。對那些來到舊金山的人們來說,那里的夏日時光將充滿了愛……”

1967年的夏天,十萬名來自全美各地的年輕人,哼著這首名為《舊金山》(San Francisco)的歌,奔赴舊金山的海特—艾許伯里區(Haight-Ashbury),那兒有一場名為“愛之夏”(Summer of Love)的盛會。

這些年輕人被稱為嬉皮士(hippie),又稱“花之子”。他們反對主流資本主義意識形態與生活方式,倡導愛與和平、自由與性解放,用公社式和流浪的生活方式表達自己對現實的反抗。盡管“愛之夏”的氣氛十分和平美好,但它對主流意識形態和生活方式的公然抗爭,以及“要不要作戰”(Make love, not war)這句立場鮮明的反戰口號,已然表明了這正是一場抗爭。

“吉他之神”吉米·亨德里克斯

這場聲勢浩大的青年運動,必定少不了搖滾樂的參與。作為“愛之夏”中參與人數最多、影響最深遠的部分,蒙特雷流行音樂節(Monterey Pop Festival)記載了搖滾史上最為絢麗多彩的三天:“吉他之神”吉米·亨德里克斯(Jimi Hendrix)、“迷幻鼻祖”感恩而死(Grateful Dead)、“迷幻靈魂皇后”珍妮絲·喬普林(Janis Joplin)和“英倫入侵”代表樂隊之一的誰人(The Who)等,都在音樂節上大放異彩。十萬嬉皮在迷幻搖滾之聲中縱情狂歡,讓那個短暫而燦爛的夏天充滿了自由與反叛的氣息。

披頭士(The Beatles)專輯《佩珀軍士的孤獨之心俱樂部》(Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band)。

這陣迷幻嬉皮風潮并未止步于蒙特雷,1967年也是搖滾史上經典專輯井噴的一年。這一年,披頭士(The Beatles)推出了《佩珀軍士的孤獨之心俱樂部》(Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band),它被看作是藝術搖滾的先驅以及早期概念專輯的代表;平克·弗洛伊德(Pink Floyd)的首張專輯《黎明門前的風笛手》(The Piper at the Gates of Dawn)也在這一年誕生,它是天才希德·(Syd Barrett)主導的第一張,也是唯一一張專輯;還有大門樂隊(The Doors)的首張同名專輯,它的詩意、神秘與深邃造就了搖滾史上一個難以逾越的高峰;此外,滾石樂隊(The Rolling Stones)、吉米·亨德里克斯體驗樂隊(The Jimi Hendrix Experience)、飛鳥樂隊(The Byrds)等都在1967年發行了一張甚至更多的經典專輯。

滾石樂隊

在“愛之夏”這陣明亮而斑斕的狂潮中,搖滾樂與一代嬉皮青年緊緊相纏,成為他們獨立意志與自由精神的最佳詮釋。這一為青年而生的音樂類型,歷經10年的沉浮,促成了人類史上第一場青年文化革命。在搖滾樂的聲浪中,被現實壓抑的年輕人聚到一起,以各種方式去沖撞僵化而腐朽的社會建制。從文化到政治,他們開始改變世界。

搖滾樂開始改變世界。

披頭士樂隊。

1968年,1960年代的革命風暴進入真正的高潮。

在美國,民權運動走向暴力的極端,民權領袖馬丁·路德·金與肯尼迪總統之弟羅伯特·肯尼迪先后遭到暗殺,人們在震驚與悲痛中掀起了更廣泛而強烈的抗議;在北愛爾蘭,人們奮起反抗英國政府;意大利和法國卷入了社會主義運動的浪潮之中……

愛與和平的呼吁無法平息人們對現實的憤怒與不滿,嬉皮士中很快分化出積極投身政治運動的異皮士(Yippie),搖滾樂也在全社會爆發的怒意中奏出了時代的最強音。1968年8月,滾石主唱米克·賈格爾(Mick Jagger)在倫敦參加了一次反越戰集會后,創作了《街頭斗士》(Street Fighting Man),這也成為了滾石樂隊政治色彩最濃的作品。這首歌在美國發行之際,芝加哥民主國家大會剛剛結束。當時芝加哥社會氣氛很不安,政府唯恐這首歌煽動年輕人上街抗議,因此禁止其在電臺播放。

禁播沒能扼殺搖滾樂的力量。當時還默默無聞的前朋克(Protopunk)樂隊MC5用一首憤怒狂躁的《擺脫困境》(Kick Out the Jams)為抗議者呼號,把芝加哥攪得不得安寧。

此前從不涉足政治的披頭士也不再一味高唱“愛是你需要的一切”(All You Need Is Love)。這個8月,披頭士發行了一張新單曲,它便是日后廣為傳唱的《嗨,朱迪》(Hey Jude);而在這支金曲的B面,赫然寫著約翰·列儂(John Lennon)不含絲毫隱喻、簡潔而鮮明的政治宣言:革命(Revolution)。

約翰·列儂

“你說你想要一場革命。可你知道嗎?我們都想改變這個世界……但當你打算破壞世界時,可別把我算上。你不覺得這樣也挺好嗎?……你說你想改變這個體制。可你知道嗎?我們都想改變你的大腦。你告訴我關鍵在制度,可你知道嗎?你最好去解放你的心靈……”

1968年的列儂對時下狂熱的革命風潮產生了懷疑,并表示不會置身于激進的革命者之列;但他也承認自己想要改變這個世界的雄心壯志,只是相比直接的政治對抗,他認為解放心靈才是解決問題的方法。然而,在那個暴風驟雨的年代,“革命”一詞就像一句魔咒,它一旦沾上你的唇齒,便會在頭腦里生了根——一年后的1969年,約翰·列儂高唱著一曲《給和平一個機會》(Give Peace A Chance),投身反戰抗議的行列;進入70年代,他對革命的理解和參與也更為激進和透徹,1971年發行的《想象》(Imagine)成為了烏托邦式政治理想的代名詞。曾在他腦中猶疑徘徊的“革命”一詞,最終成了他人生的最佳注腳。

60年代的傳奇落幕:無法復制也永不散場的伍德斯托克

搖滾的60年代,也在搖滾中落下了帷幕。

1969年8月,四個年輕人在紐約州南部的一個小鎮舉辦了一場音樂節。他們原以為只會有5萬人參加,卻吸引了超過40萬觀眾。人們在大雨里縱情狂歡,呼喚愛與和平。這就是搖滾史上最盛大的一場派對——伍德斯托克音樂節。在這場為期三天的盛會上,持續了整個60年代的革命與狂歡達到了頂點;它也因此成為了60年代的烏托邦,讓一個時代的希冀與狂想得以匯聚于那片大雨滂沱的泥地。

瓊·貝茲、誰人、感恩而死、珍妮絲·喬普林……幾乎所有60年代的搖滾明星都登上了伍德斯托克的舞臺。壓軸演出由“吉他之神”吉米·亨德里克斯擔任,他用自己出神入化的吉他技巧,以搖滾樂的形式演奏了美國國歌,似乎是想告訴世界:搖滾樂不光成就了60年代,更會塑造這個國家的未來。

1969年伍德斯托克音樂節吸引了超過40萬觀眾。人們在大雨里縱情狂歡,呼喚愛與和平。

很難說這句預言落了空。盡管60年代過后,再也沒有一場搖滾演出能夠重現伍德斯托克的傳奇——搖滾樂逐漸進入商業化、體制化的框架,從邊緣走向主流;而在政治上,保守主義也開始崛起,壓制著革命的勢頭;曾經的嬉皮青年不再憤怒,隨著年歲漸長,他們也加入了中產階級的行列。

但是,沒有一個時代會徹底過去,搖滾樂一度撼動世界的反叛因子也不會輕易沉睡。

70年代,大衛·鮑伊(David Bowie)和馬克·波蘭(Marc Bolan)用“華麗搖滾”(Glam Rock)跨越了性別界限,掀起一場驚世駭俗的性別革命;同一時期,性(Sex Pistols)叫囂著“英格蘭的幻夢沒有未來”,引爆了那場無法無天的朋克運動。

朋克并非一味地向社會發泄不滿,他們也在尋求音樂與政治更堅實有力、組織化的聯結。在70年代的保守主義盛行的英國,極右的種族主義者不斷興風作浪,“搖滾反對種族主義”(Rock against Racism, RAR)應運而生,搖滾樂開始更主動地介入社會議題;到了1985年,三名搖滾樂手創建左翼政治團體“紅楔”(Red Wedge),動員英國的年輕人在大選中投票給工黨,促使撒切爾下臺;這一行動直到90年代才開花結果,在綠洲(Oasis)和模糊(Blur)樂隊掀起的英倫搖滾(Britpop)狂潮中,執政長達18年之久的保守黨最終敗選,擁抱流行文化的工黨領袖布萊爾帶著他的“酷英國”(Cool Britannia)理念上臺,“英國第一個搖滾樂政府”的時代來臨。

涅槃(Nirvana)樂隊。右一為主唱科特·柯本。

而在世紀末的美國,搖滾樂再一次成為了人們抨擊社會不公、推動社會革命的武器。20世紀90年代初,以涅槃(Nirvana)為代表的垃圾搖滾(Grunge)成功突圍,橫掃當時被大男子主義和種族主義占領的主流樂壇;這在與垃圾搖滾有著千絲萬縷聯系的暴女運動(Riot Grrrl)中體現得更為鮮明:比基尼殺戮(Bikini Kill) 、L7等女子朋克樂隊把音樂和性別歧視、性別暴力、女性賦權等女權議題聯系在一起,成為了第三波女權運動中的一股重要力量。

到了世紀之交的時刻,搖滾樂依舊活躍在抗議運動的前沿。1999年,布魯斯·斯普林斯汀(Bruce Springsteen)發行專輯《湯姆·喬德的幽靈》(The Ghost of Tom Joad),向30年代的抗議歌手伍迪·格斯里致敬(《湯姆·喬德》是格斯里一首抗議歌曲的名字),用音樂講述外來移民和其他社會底層的艱辛故事,為美國21世紀初的有色人種移民抗議提供了背景音;2004年,綠日樂隊(Green Day)的經典專輯《美國》(American Idiot)對布什政府和伊拉克戰爭發起激烈控訴,他們也開啟了朋克音樂的新紀元。

雖然傳奇的60年代落幕后,搖滾樂與政治的聯結時常令人詬病——例如“紅楔”的藝術家無法對工黨的政策制定起到真正的影響,淪為了為政客做形象宣傳的團體;這在稍后的英倫搖滾浪潮中體現得更為明顯,因為在搖滾人的支持下成功執政的工黨,卻推行了一系列有違搖滾人所堅信的社會正義原則的政策,布萊爾也被看作一個掠奪了青年文化的騙子;除此之外,隨著現代音樂工業體系的不斷成熟,每當搖滾樂中出現革新的力量,就會迅速被音樂工業收編,在商業化的打磨中失去棱角,因而60年代后的多股搖滾風潮,都只是曇花一現。

然而,脫離現實的理想主義無法長存——正如身為搖滾樂理想主義燈塔的約翰·列儂早早死在了40歲——志在改變世界的搖滾人不得不經歷與權力的斗爭與博弈,這一過程并不總是光輝熠熠。但誰也無法否認,紛繁的社會政治圖景中,搖滾樂從未退場;在抗議不公的人群中,總能看到搖滾人的身影,任何一部有關社會抗爭的歷史記載,都無法忽略它的聲音。

所有的憤怒與狂熱,吶喊與淚水,都與60年代的搖滾革命有著千絲萬縷的聯系。伍德斯托克的傳奇之所以無法復寫,是因為它從未真正結束——1985年,當瓊·貝茲踏上援助非洲義演的舞臺,她在臺下數萬名觀眾的臉上所看見的熱切與希冀,與20年前并無本質的不同。所以她微笑道:“早安,各位80年代之子,這是你們遲來的伍德斯托克。”

而今,1960年代距離我們已過去了整整半個世紀。沒有一個年輕人曾親眼目睹伍德斯托克的盛況,但1960年代的理想與信念已然成為了人人皆知的常識。愛與和平,自由與平等,多元價值與社會公正,這些一度顯得離經叛道的觀念,經歷了50載的吶喊與抗爭,早已悄然滲入了社會結構中,成為了世界文明基石不可缺少的部分。一旦這些常識遭受威脅,就會激發人們本能的反抗,讓一代代青年都能自覺地挺身保護60年代搖滾革命得來不易的果實。

當下,我們的世界似乎迎來了一種不妙的轉折,愛與和平的價值開始動搖,而仇恨與紛爭在世界的各個角落不斷滋生從未經歷60年代搖滾洗禮的“千禧一代”卻也開始走上街頭。2017年末,牛津詞典揭曉年度詞匯:“青年震蕩”(youthquake),用以概括年輕人在時下的社會轉折中忽然爆發的影響力。

1968年的約翰·列儂開始思索革命的意義,而米克·賈格爾已早先一步加入到抗議的人潮中;那么2018年的列儂和賈格爾,將會在何處出現?

參考文獻:

張鐵志:《聲音與憤怒:搖滾樂可能改變世界嗎?》,廣西師范大學出版社,2008年5月。

馬世芳:《地下鄉愁藍調》,廣西師范大學出版社,2007年10月。

馬克·科蘭斯基:《1968:撞擊世界之年》,民主與建設出版社,2016年4月。

陳信行:《音樂的政治:并不“清純”的民歌——美國抗議民謠簡史》,載《東方歷史評論(第四輯)》,廣西師范大學出版社,2014年1月。

Havel, Václav. "I Take the Side of Truth." Index on Censorship 12, No. 6 (1983): 3-7.

Strong, Catherine. "Grunge, Riot Grrrl and the Forgetting of Women in Popular Culture." The Journal of Popular Culture 44, No. 2 (2011): 398-416.