熊出沒的電視劇,熊出沒的電視劇有多少部

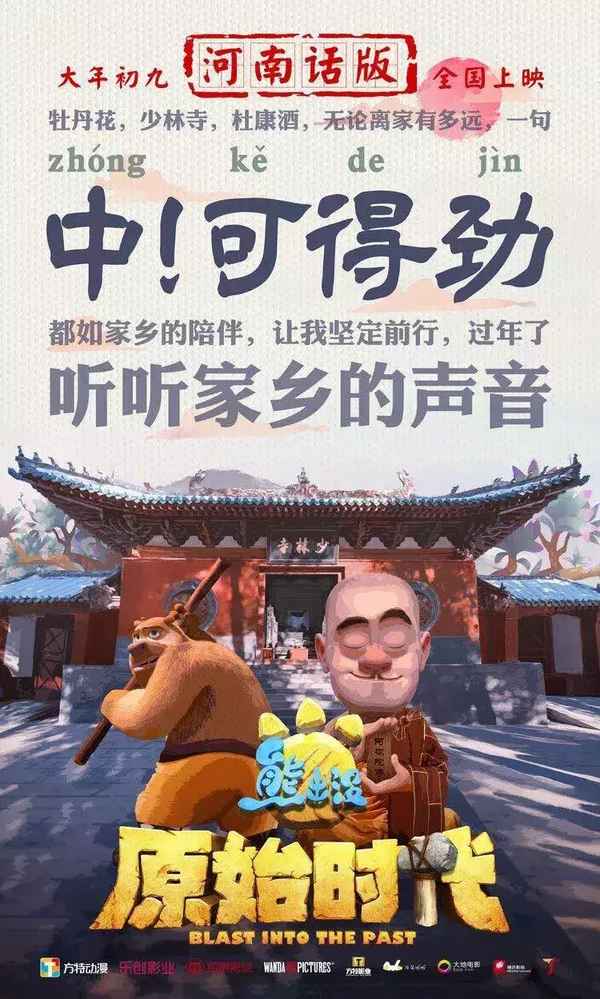

大年初五,電影《熊出沒·原始時代》方言版在各地上映,四川話、河南話、陜西話、湖南話等四種方言的版本同大年初一上映的普通話版和廣東話版一起,共同為全國的觀眾講述了同一個關于“勇氣”的故事。

方言影視劇總的來說并不是特別新鮮的事物,但一部廣受期待的大片同時推出如此之多的方言版本,確是一件十分值得關注的事情。

方言能夠給影視劇帶來什么樣的藝術效果呢?拿喜劇來說,按照人們一般的思維,恐怕方言對喜劇效果的強化作用是最令人期待的。

的確,從最早的方言配音版《貓和老鼠》,到出現眾多操方言角色的《武林外傳》,方言的使用都制造了良好的喜劇效果。

但是,當筆者觀看了《熊出沒·原始時代》的方言版之后,卻有一種意外的感受——方言帶來的并不是爆棚的喜感,而是一種比喜感更值得珍視的真實的生活感。

其實,方言跟喜劇效果之間其實根本沒有什么必然關系,因為在日常生活中使用方言的人并不會感覺到方言給他們的生活增加了喜劇性。

事實上,方言帶來的喜感來源于反差,在本來認為只能使用普通話的語境中使用方言,形成了反差,從而產生了諧趣。因此,影視劇中方言的幽默效果說到底還是來源于方言和普通話之間較為嚴格的區隔。

從規范使用國家通用語言的角度來說,普通話和方言在語境上保持一定的區隔,在一些公共社會空間里堅持使用普通話,是完全必要的。但推廣普通話數十年來,一些地方把普通話和方言完全對立起來的做法也并不鮮見。

不過,近年來,隨著方言資源保護利用的觀念逐漸深入人心,人們逐漸意識到很多時候方言和普通話的使用空間經常是疊加在一起的,比如學校是普通話的使用空間,但學校里同樣也有教學之外的個人空間,在個人空間中使用方言是生活的本來狀態,也是方言的本來歸宿。

生活如此,影視劇也是如此。

在價值觀多元化的當代,影視劇在堅持健康價值導向的前提下,并不必然要扮演“文以載道”的“公器”角色,讓人們樂享生活也是影視劇的重要目標之一。在這一目標下,要求所有的故事都必須用普通話來講述是沒有必要的。

方言是個人日常生活的語言,用方言來講述一個讓人樂享生活的故事,可以讓故事離生活更近。這恰是方言本質功能之體現。

過去人們用方言給《貓和老鼠》配音,其實只是民間把方言應用于影視劇的原始嘗試。方言被用來極盡夸張地制造喜感,這種效果借用相聲界的行話說多少有點像“灑狗血”。

但在《熊出沒·原始時代》中,喜劇效果的制造依靠的是劇情和人物形象本身,而方言的使用卻一如生活般質樸。

在這個春節,很多地方的人們都可以全家一起去影院觀賞一場用自己的方言來演繹的電影,那種親切感就像過年飯桌上的親人們在用方言講述著自己這一年的故事。

當方言真正被用來講故事的時候,它就已經鉛華盡洗,走出了“原始時代”。事實上,講故事也正是對方言資源的最好、最可持續的保護和開發利用。

(作者為北京語言大學中國語言文字規范標準研究中心助理研究員)

內容來源:光明日報客戶端

圖片來源:網絡

本期編輯:邢妍妍 吳亞琦 王遠方