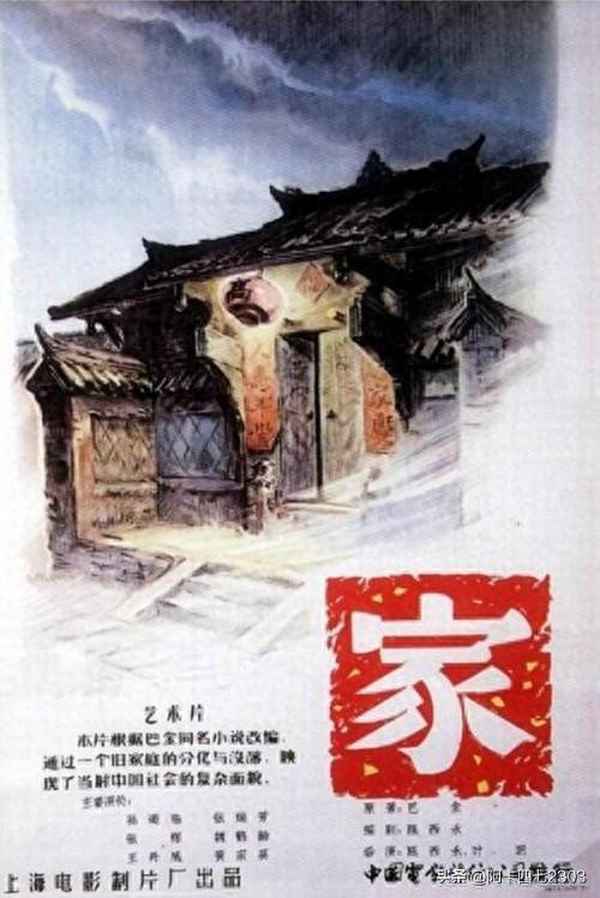

家 電視劇,家電視劇劇情介紹

陳大悲、孫大雨、張恨水,本是民國時期的文化人,他們卻被人用來形容拍攝電影《家》時的三個電影人。這三個外號貼切嗎?指代的是哪三位先生呢?

看到如今粗制濫造的影視劇,總會想起多年前在《新民晚報》上刊載的一篇文章《三個外號》——孫道臨介紹了當年拍攝電影《家》時發生的趣事。從這“三個外號”中,是可以看出當年和如今拍電影的一些不同的。

“陳大悲”——陳西禾。這篇報道中說,“《家》的編劇和導演陳西禾一向以嚴謹出名,給我們說劇本的時候,當然是非常認真。”孫道臨說,“每一次,他說著說著,就沉浸到巴金小說的悲劇中去了,被影片中年輕人的不幸命運所感染,久久不能平息自己的感情。于是,攝制組里那些調皮的伙伴,不叫他陳導演了,而叫他陳大悲。

陳大悲,上世紀三十年代的劇作家。他是中國話劇的命名者、中國現代話劇第一本入門書《愛美的戲劇》的編著者,也是中國第一所培養現代話劇人才的學校——北京人藝劇專的創辦者。他是著名新劇社團春柳社的重要成員,中國話劇最早的職業演員、導演之一。

孫道臨在《家》中飾演覺新。

“孫大雨”——孫道臨。孫道臨介紹了自己外號的來歷。“我在影片中扮演的覺新是一個有正義感但軟弱的人物,他不敢反抗封建家法,因而葬送了梅和瑞玨的生命,也葬送了自己的一生。我在表演時,感覺著覺新的痛苦和無奈,常常流淚,甚至痛哭。于是,攝制組的伙伴們又給我起了個外號,不叫孫道臨,而叫我孫大雨。“

孫大雨,著名詩人、文學翻譯家、莎士比亞研究專家,新月社成員。孫大雨以韻譯莎士比亞的《李爾王》而聞名,他對自己的新詩十分自負,對別的詩人嗤之以鼻,經常在課堂抄一節聞一多或者徐志摩的詩,然后連呼“狗屁”,接下來又抄一節自己的詩,顧盼自得,擊節嘆賞。如此一番宣泄后,方能將情緒導入正軌,重新開始上課。

《家》劇照。左為張輝飾演的覺慧。

“張恨水”——張輝。孫道臨接著介紹了張輝外號的來歷:“巴金小說中的三弟覺慧,是一個勇敢追求進步的青年,他最恨大哥覺新哭哭啼啼地不反抗,老是淚水滿面。扮演覺慧的是很有才華的青年演員張輝,于是大家也給他起了個外號,不叫他張輝,而叫他張恨水。”

張恨水是著名章回小說家,也是鴛鴦蝴蝶派代表作家,被尊稱為現代文學史上的“章回小說大家”和“通俗文學大師”第一人。作品情節曲折復雜,結構布局嚴謹完整,將中國傳統的章回體小說與西洋小說的新技法融為一體。

孫道臨也是很有感慨,忍不住地笑了好一陣。“你瞧瞧,當年拍攝《家》的時候,導演、演員和工作人員的氣氛多么融洽!要說這三個外號,倒也真是有些水平的,陳大悲、孫大雨、張恨水挺適合巴金同時代的文化人,又和我們三人同姓,比喻得也非常貼切、優雅。”

這樣的趣聞軼事很少聽到了。如今電影界新聞更多的是婚變、替身、片酬、潛規則……不提也罷!