電視劇紅燈記【電視劇紅燈記演員介紹】

有人說樣板戲不行了,阿甲擲地有聲:哪部戲敢說超過《紅燈記》?

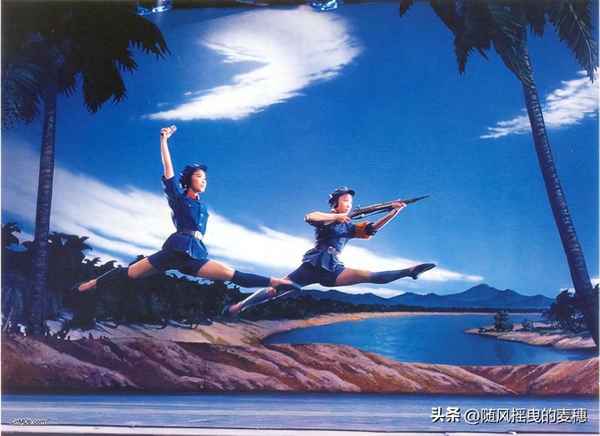

京劇藝術的革新,無疑在美學變革的版圖上矗立起了一座嶄新的坐標。樣板戲以其革命性的內容與顛覆性的藝術形式,徹底打破了傳統戲曲程式的美學桎梏,推翻了舊有美學觀念的專政地位。

然而,遺憾的是,樣板戲藝術形式的理論根基仍未能完全擺脫家長式權威體制的束縛,最終導致了政治主義中心論的美學主張的形成。在這一美學指導下,“新戲劇因政治內容的強勢介入,使得角色的身體表現被壓縮為單一的動作展示,如頻繁出現的‘亮相’,僅僅以表面化的身體姿態復制政治圖式,而未能從演員內在的自然性出發,創造出角色身體的深層境界意識。

于是,在樣板戲中,身體、演員與角色被等同為無產階級英雄人物的典型形象,這構成了樣板戲身體改造理論的核心”。因此,在樣板戲的舞臺上,我們目睹了人物自然特性的全面退場,所有人的自然性征被徹底抹去,男女角色的性別差異被極度淡化,所有人物都被中性化、符號化,個性在無產階級意識的洪流中消失得無影無蹤。

《紅燈記》的成功,很大程度上歸功于旗手的親自介入,這使得該劇的命運瞬間逆轉,成為媒體爭相報道的焦點。在報道中,總是強調“不斷修改”的過程,以及“領導同志”的主導作用,而作為主要改編者和導演的阿甲,卻被有意無意地邊緣化、淡化了。

據旗手本人所言,“我不看提綱,不看劇本,只看演出”,因此她的意見多是在觀看演出時的即興感受。這些意見大致可以分為兩類:一類是對細節的具體指導,涉及情節、臺詞、唱腔、動作、化妝、布景等方方面面,這類意見占據了絕大多數;

另一類則是對整體方向的抽象、籠統要求,比如要為李玉和樹碑立傳,即為工人階級樹碑立傳,要求有大段的成套唱腔,要抒情等。然而,對于具體如何樹立形象、唱什么內容,她卻未能給出明確的方向性或原則性意見。

在《沙家浜》的創作過程中,她曾表示:“我只能開藥方,不能當護士。”意指自己作為領導,只負責提供原則性指導,不參與具體事務。但在《紅燈記》的創作中,她卻事無巨細地干預,熱衷于提出各種瑣碎的意見,這恰恰暴露了她在實際創作中的局限性。

在新世紀,當紅色經典的改編陷入誤區的背景下,《紅燈記》的電視劇改編卻脫穎而出,贏得了各界的廣泛好評,被譽為“翻拍最成功的紅色經典”。該劇通過凝聚與擴張革命靈魂內核、摒棄二元對立審美觀、原生態呈現多元歷史觀等手法,成功實現了從簡短樣板戲劇本到長篇電視劇本、從舞臺美學到電視劇美學的跨越。

《紅燈記》改編劇是否滿足了新世紀民眾對它的期待?藝術作品作為文化的載體,其首要的藝術功能是文化功能的實踐。同時,藝術作品也是時代政治、經濟、文化、社會心理等多重因素的反映,它在具有文化功能的同時,也隱含了多重功能。藝術作品的政治、經濟、社會心理功能是通過文化功能來傳達的。

毫無疑問,樣板戲《紅燈記》改編為長篇電視劇本,是紅色歷史記憶在當代社會語境中的一個重要文化實踐個案,它承載著傳承紅色革命文化和革命理想主義的重要文化功能。電視劇被江蘇電視家買斷,獲得了較高的經濟收益,實現了其經濟功能。

而《紅燈記》的收視率高達8點多,這在進一步擴展、凝聚、實現紅色文化功能的同時,也在一定程度上滿足了社會文化心理的需求,起到了撫慰心靈的社會功能,尤其是對那些對樣板戲懷有深厚情感的老一代民眾。

有人說樣板戲不行了,阿甲擲地有聲:哪部戲敢說超過《紅燈記》?

在《紅燈記》改編劇中,傳統文化得到了恢復與重現。由于特定的時代背景,樣板戲《紅燈記》中傳統文化的內容相對匱乏,這一缺憾在電視劇《紅燈記》中得到了有效的彌補。劇中李玉和一家人的天倫之樂,不僅傳達了忠孝、仁義、慈愛以及殺身成仁的民族大義等傳統文化在新世紀歷史語境下的賡續傳承,更展現了這種舍生取義的文化精神與的博愛、犧牲精神在某種意義上的相通之處,它們共同構成了人類普世文化的一部分。

時光流轉至1970年,由北京電影制片廠精心攝制的現代京劇舞臺藝術片《智取威虎山》橫空出世,震撼上映。據傳,數載之后,徐克在紐約唐人街的偶然邂逅,讓他首次領略到了《智取威虎山》的獨特魅力,從此深深沉迷于這出京劇樣板戲的精彩世界。

從當前影片的熱映盛況中,我們不難窺見徐克與《智取威虎山》之間那份驚人的默契與和諧。原作在結構上的嚴謹工整與人物設定的鮮明立體,恰到好處地彌補了徐克在某些方面的不足;而徐克那快意恩仇的俠義精神、怪誕邪魅的審美情趣,也在這部劇中找到了得以充分展現的舞臺。于是,紅色經典在徐克的巧妙構思下,順利貼上了他的獨特標簽,成為2024年賀歲檔中最令人振奮的一道視覺盛宴。

在白雪覆蓋的廣袤雪地中拍攝戰爭場面,為了使其完美融合于影片之中,徐克巧妙地運用了寫意與寫實相結合的手法進行精心處理。影片前半段,小分隊以寡敵眾,勇奪土匪軍火庫的驚險場景,通過緊湊快速的剪輯技巧,以及小分隊成員在槍林彈雨中敏捷穿梭的身影,共同營造出一種逼真寫實的戰斗氛圍。而在圍剿威虎山的大戰中,徐克則通過頻繁切換鏡頭和人物位置的變化,雖然減少了主觀鏡頭的運用,但卻巧妙地彌補了臨場感的缺失,呈現出一種大寫意的敘事結構,令人嘆為觀止。

深焦攝影與遠景構圖的巧妙結合,將長白山冰天雪地的壯麗奇景展現得淋漓盡致。電影中那些土匪黑話的運用,更是為影片增添了濃厚的時代厚重感和人物寫實性,成為電影中最具生命力和感染力的部分。

東北林海雪原那冰冷純凈的自然景觀與戰爭中炮火齊飛的血腥場面形成了鮮明的對比,一冷一熱、一白一紅,強烈地刺激著觀眾的視覺神經,也是這部影片能夠在敘事與影像上雙雙出彩的重要元素。在具體情節上,“八大金剛”中的神奇飛刀手、座山雕座位下的暗道機關、以及林中飛奔直下的雪橇等設計,都充滿了武俠片的元素,為影片增添了無盡的動感與神秘感。

徐克對電腦特技的運用可謂爐火純青。有一句話最能體現徐大師的魅力:“只有你想不出來的功夫,沒有他拍不出來的動作。”在影片中,張涵予飾演的英雄人物楊子榮與猛虎搏斗的場面,由于電腦特技的高水平應用,整個搏斗過程顯得異常逼真,令人仿佛身臨其境。而結尾處的飛機大戰更是驚心動魄,頗有好萊塢大片的味道。電腦特技的巧妙運用,無疑大大增強了影片的視覺沖擊力和藝術表現力。

在徐克版的《智取威虎山》中,對主人公楊子榮的塑造與中國大陸一般的主旋律電影截然不同。張涵予飾演的楊子榮皮膚黝黑、胡須濃密,還會說土匪黑話,身上多少顯得有些匪氣。他既是一個有勇有謀、大義凜然的英雄人物,又是一個在雪地里奔跑的“土匪”。可以看出,徐克并無意于塑造一個“高大全”式的完美英雄形象,而是盡力展現給觀眾一個真實、有血有肉、具有普遍人性的楊子榮。

徐克版的《智取威虎山》雖然取得了令人矚目的票房成績,并得到了觀眾和一些影評人的肯定。他用經典武俠片的拍攝手法成功重構了樣板戲,使得人物的動作和槍火處理都充滿了武俠色彩。然而,從藝術創新的角度來看,這部影片并無太多突破可言。

這主要表現在以下兩個方面:一是人物形象塑造方面仍存在“臉譜化”之嫌,正面人物被塑造為沒有任何缺點、大義凜然的完美英雄形象,而反面人物則是殘暴丑陋、沒有人性、貪生怕死的大壞蛋;二是情節設置過于單一,二元對立的模式明顯受到了樣板戲的影響。

對于這些藝術上的缺陷,我想導演徐克肯定是心知肚明的。但為什么他還要有意為之呢?以徐克的才華和實力,他完全有能力塑造出更豐滿、更形象的人物形象,也完全有能力講述一個情節錯綜、矛盾重疊的更精彩的故事。

然而,徐克并沒有這樣做。究其原因,我想是多方面的。首先,在“十年”時期的特殊政治語態下,《智取威虎山》等幾大樣板戲一經問世,便創造了壟斷性的文化奇觀。這種局面一直持續到“十年”結束,才逐漸恢復了“百花齊放”的勢態。徐克電影《智取威虎山》與樣板戲《智取威虎山》同宗同源,都出自于曲波的小說《林海雪原》。

然而,由于革命樣板戲的地位和影響實在太大了,改編的標桿自然而然地指向了樣板戲,而非小說原著。因此,徐克電影《智取威虎山》在故事改編上幾乎毫無創新可言,除了土匪婆等少數無關痛癢的新增角色外,基本延續了革命樣板戲的故事脈絡,甚至連臺詞都是大段照搬。尤其是在人物定位上,幾乎完全按照樣板戲二元邏輯的模子進行復制,不敢有絲毫的越軌和突破。

《智取威虎山》的出現,并不顯得特別突兀或新奇。但電影問世后,還是給人以耳目一新的感覺。這一“新”不僅體現在特技效果帶來的視覺奇觀上(相比老版更是有過之而無不及),還表現在驚險場景的設置和調配上。

老版本的《智取威虎山》雖然劇情也曲折離奇,但并不像新版那樣跌宕起伏、扣人心弦。老版本中的槍戰鏡頭并不是表現的重點,即使是在最后那一場“智取威虎山”的戰斗中也是草草收場。而新版則完全不同,其中設置了三個驚心動魄的槍戰場景以及楊子榮勇斗猛虎的那一情節,這四個場景在電影中錯落有致、相得益彰。

第一幕是預演,遇虎是小插曲,電影中最精彩的部分并不是劇尾“智取威虎山”的那一幕,而是夾皮溝一戰。正因為有了這一戰,最后一幕才可能水到渠成、順理成章。電影正是依靠這四個場景的精妙設置,將劇情一步步推向高潮,讓觀眾在緊張刺激的氛圍中感受到了無盡的驚喜與震撼。

五分鐘了解《紅燈記》,樣板戲經典中的經典

京劇藝術片《紅燈記》,是文化大革命期間的八大樣板戲之一,八一電影制片廠1970年攝制。 影片根據中國京劇團的現場演出拍攝。本片導演成蔭,編劇阿甲,監制李燕,制作人畢建平,出品人王曉棠。中國京劇團《紅燈記》劇組演出。 主要演員:浩亮飾李玉和,高玉倩飾李奶奶,劉長瑜飾李鐵梅,谷春章飾磨刀人,夏美珍飾慧蓮,杜福珍飾田大嬸,袁世海飾鳩山,孫洪勛飾王連舉。

《紅燈記》的故事取材于電影《自有后來人》,它的原創作者是黃泳江。《自有后來人》是一部以東北抗日聯軍為背景、反映的是李維民領導的吉林鐵路地下黨在日本憲兵肆虐的白色恐怖下的偽滿吉林鐵道局堅持革命斗爭的一段歷史故事。故事的發生地點在吉林省吉林市龍潭山火車站,鐵路扳道工人李玉和的原型就是偽滿時期吉林市委第一代領導人李維民等人。

《紅燈記》主要講述的是抗日戰爭時期,東北某地隆灘火車站,員李玉和,公開身份是鐵路工人。這天,李玉和接到上級通知,說上級派了一個交通員,乘今晚七點半的火車來和他接頭。此時敵人也得到情報,對火車站實行了戒嚴。王連舉發現情況不妙,找到李玉和,李玉和說以后要盡量少見面,把王連舉打發走了。這時火車隆隆進站,交通員從車上跳下摔昏,李玉和讓王連舉掩護,自己把交通員背到家中,對上暗號,交通員把密電碼交給李玉和,讓他設法交給柏山游擊隊的磨刀人。李玉和帶著密電碼來到接頭地點,磨刀人也趕到,二人正欲接頭,日本憲兵同時趕到,搜查在場人員。接頭不成,李玉和把密電碼放進飯盒,敵人沒搜去。

敵人為找到密電碼,拷問王連舉,王連舉叛變,供出李玉和。憲兵隊長鳩山,對李玉和軟硬兼施,用盡了所有伎倆,李玉和死不開口。鳩山又到李玉和家中騙取密電碼,失敗,只好把李玉和一家三口押到刑場,打死了李玉和母子。釋放了李鐵梅,企圖通過對鐵梅實施監控的方法得到密電碼。鐵梅帶上密電碼,在鄰居田慧蓮一家的掩護下,逃出虎口,真奔柏山。路遇磨刀人,此時,鳩山率憲兵隊追趕鐵梅至此,磨刀人讓一個戰士護送鐵梅上山,自己率部分戰友敵人,打斗間,柏山游擊隊從山上殺下,把敵人一舉殲滅。山上,鐵梅把密電碼交給游擊隊長,眾戰士歡慶勝利。

此劇是中國京劇院的優秀保留劇目,六十年代至今,眾多藝術家李少春、袁世海、杜近芳、高玉倩、錢浩梁、劉長瑜、李維康、馮志孝、孫岳、王晶華、杜富珍、張嵐、耿巧云等都曾先后參加演出。近幾年來,青年團排演此劇,得到老藝術家們的指導,演出取得成功。全劇共十一場,分別為:第一場"接應交通員",第二場"接受任務",第三場"粥棚脫險",第四場"王連舉叛變",第五場"痛說革命家史",第六場"赴宴斗鳩山",第七場"群眾幫助",第八場"刑場斗爭",第九場"前赴后繼",第十場"伏擊殲敵",第十一場"勝利"。

不久前,由總導演習辛,導演張建雄,演員趙恒煊、何雨虹、王麗云等共同演繹的為慶祝中華人民共和國成立七十周年重大紅色經典獻禮劇《紅燈記》于沈陽正式開機。趙恒煊何雨虹繼電視劇《最美的青春》后再度合作,兩人此次飾演李玉和、李鐵梅父女倆。

電視劇《紅燈記》講述的是抗日戰爭時期,我黨地下工作者李玉和一家三代,為向游擊隊轉送密電碼而前仆后繼、與日寇不屈不撓斗爭,在父親和奶奶犧牲后女兒李鐵梅接過紅色任務,勇敢堅強的開啟革命新征程的英雄故事。

主創們表示《紅燈記》 的劇本經過多次打磨改編,致敬歷史再現經典鏡頭,腳踏實地的進行故事新創作,落地于日常生活,雖然這是中國老百姓耳熟能詳的經典故事,但經過眾人的集體創作,將會給觀眾們帶來新的感官體驗。