戰(zhàn)國(guó) 1080P、戰(zhàn)國(guó) 1080P高清 1080P

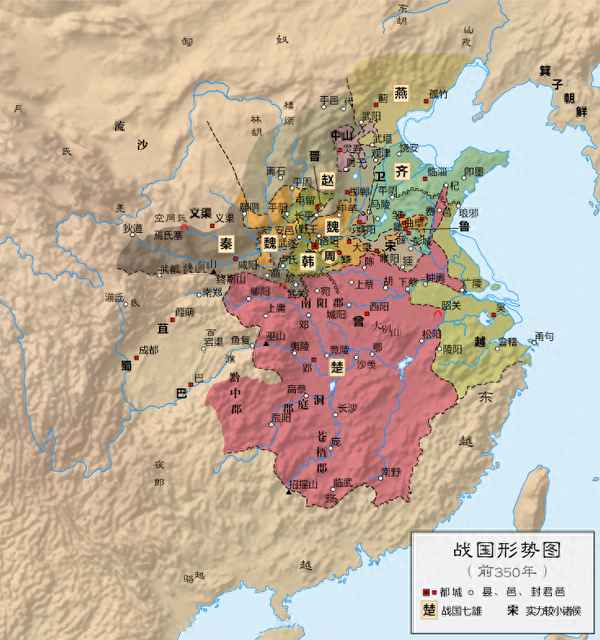

五千里荊楚,八百年大業(yè),沿長(zhǎng)江兩岸展開(kāi)的楚國(guó)是那么的讓人陌生。輔佐周文王,于周成王一朝分封建國(guó),縱貫春秋戰(zhàn)國(guó),末世終于垓下。遠(yuǎn)離中原,山川閉塞,除了春秋五霸、戰(zhàn)國(guó)七雄和屈原,楚國(guó)為后人所熟悉的細(xì)節(jié)如山水畫(huà)般,只有寥寥數(shù)筆。

但是,在這寫(xiě)意的背后,是一副悠久、絢爛、恢弘的畫(huà)卷。透過(guò)這幅畫(huà)卷,是楚國(guó)留給后人的種種瑰寶。關(guān)于其制作精良的青銅器今日不談,我們要聊聊的,是關(guān)于楚國(guó)的軍隊(duì)。

因?yàn)樽蚤_(kāi)國(guó)起,楚國(guó)就與中原的各諸侯國(guó)隔江相望,故它的兵制略有不同。在吳起變法之前,楚國(guó)的軍隊(duì)都屬于各大貴族的私卒。個(gè)中佼佼者,更可以以一家之力支撐起一場(chǎng)戰(zhàn)役。如若敖氏麾下的"六卒",便擁有"六乘"的規(guī)模。按照一乘100人的編制,若敖氏擁有著一支達(dá)六百人的精銳私人武裝。在戰(zhàn)爭(zhēng)尚且不那么殘酷的春秋時(shí)期,其規(guī)模已經(jīng)可以獨(dú)自進(jìn)行一場(chǎng)戰(zhàn)役了。

在當(dāng)時(shí),楚國(guó)同其他諸侯國(guó)一樣,置左、中、右三軍為常備軍。按照史書(shū)中關(guān)于戰(zhàn)事的記載,楚國(guó)正規(guī)軍在城濮之戰(zhàn)前,應(yīng)不少于五萬(wàn)人左右。只不過(guò),即便是隸屬于楚王麾下的中軍精銳,也都是世代沿襲的貴族武士。其戰(zhàn)力,隨著時(shí)間的推移不可避免地遭到物質(zhì)利益的侵蝕。

▲較為貼切的車(chē)兵復(fù)原圖

此外,楚國(guó)還有一支稱(chēng)之為"乘廣"的車(chē)兵。該部隊(duì)由楚王親自編成,分"兩廣"共三十乘。在配置上,一"乘"分攻車(chē)、守車(chē)各一輛,每輛配備甲兵3人、步卒50人。故楚王的這支禁衛(wèi)軍人數(shù),應(yīng)該有3000余人左右。除了車(chē)兵,楚國(guó)軍隊(duì)還較早的單獨(dú)使用步兵作戰(zhàn)。在伯舉之戰(zhàn)的時(shí)候,已有步兵獨(dú)立作戰(zhàn)的記載了,但當(dāng)時(shí)是否有單獨(dú)的建制尚且不知。

當(dāng)楚國(guó)在春秋時(shí)期擴(kuò)張的同時(shí),楚軍建制中也出現(xiàn)另一種編制——"縣師"。與同時(shí)期"存其國(guó)遷其族"的慣例不同,楚國(guó)有時(shí)會(huì)直接在被兼并的土地上新建縣。公元前688年,楚滅申后,就地設(shè)縣,并在當(dāng)?shù)亟M建了地方部隊(duì)——"縣師"。之后楚國(guó)陸續(xù)吞并了息等淮山諸侯國(guó),由此組建了一支強(qiáng)大的地方部隊(duì)"申息之師"。

作為楚國(guó)北向的門(mén)戶(hù),這支部隊(duì)肩負(fù)著拱衛(wèi)楚國(guó)北境,抵御各諸侯國(guó)南下的重任。所以,這支部隊(duì)規(guī)模達(dá)十萬(wàn)之眾,這足可匹敵一個(gè)小諸侯國(guó)了。

到了吳起于公元前440年開(kāi)始變法,楚國(guó)的國(guó)家常備軍才完全脫離貴族的控制。在這套兵制下,楚軍的規(guī)模及其戰(zhàn)力都有了顯著的增加。待至楚威王時(shí)期,楚國(guó)已是"帶甲百萬(wàn)"的軍事大國(guó)了。

作為以稱(chēng)霸為目的的軍事大國(guó),僅有步兵和車(chē)兵還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。當(dāng)時(shí)的楚軍當(dāng)中還有工兵、舟兵和騎兵的編制。首先是工兵,在《左傳》的記載當(dāng)中,工兵負(fù)責(zé)伐木、修繕盔甲、組裝戰(zhàn)車(chē)甚至作為后備兵源而存在。

其次是舟兵,作為山川河流密布之地,楚國(guó)自春秋中期開(kāi)始就組建了舟兵。不過(guò),具體編制現(xiàn)在以難以考證了。如果參考同時(shí)期越國(guó)的編制,那么這當(dāng)中會(huì)包括:大翼、小翼、突冒、樓船、橋船。由名字可知,大、小翼如同陸上用的重、輕型戰(zhàn)車(chē),突冒作用便如同沖車(chē),而樓船一如樓車(chē)。唯獨(dú)這個(gè)橋船比較隱晦,它的作用如驃騎,負(fù)責(zé)策應(yīng)。最后便是騎兵,關(guān)于楚國(guó)的騎兵,我們所知的不多。只知道,在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,楚軍的騎兵規(guī)模已達(dá)"萬(wàn)匹"。

因遠(yuǎn)離黃河、中原,所以周天子以及北方的諸侯國(guó)都不大待見(jiàn)楚國(guó)。為了能獲得北方諸國(guó)的認(rèn)可,楚國(guó)早早就定下了擴(kuò)張性的國(guó)策。后世所用的"篳路藍(lán)縷"一詞,最早便是楚人形容先祖熊繹開(kāi)創(chuàng)基業(yè)艱辛的情景。這便是子楚從一個(gè)五十里小國(guó),發(fā)展成為千里荊楚的緣由。

也正因?yàn)閿U(kuò)張性的文化積淀,楚國(guó)軍隊(duì)的配置實(shí)際上是外實(shí)內(nèi)虛的。即楚軍主力基本在邊境,或是在邊境之外。這種御敵于外的戰(zhàn)略,在造就了楚國(guó)內(nèi)部防備空虛的同時(shí),也造就了楚軍的靈活戰(zhàn)法。

作戰(zhàn)靈活主要體現(xiàn)在一下方面,首先是善于捕捉戰(zhàn)機(jī)、主動(dòng)出擊。楚國(guó)令尹(宰相)孫叔敖曾說(shuō)"寧我薄人, 無(wú)人薄我"。在公元前684年,楚國(guó)發(fā)現(xiàn)蔡、息兩國(guó)的國(guó)君不和,遂利用二者矛盾,擊破蔡國(guó)。同時(shí),在城濮之戰(zhàn)、邲(bì)之戰(zhàn)、鄢陵之戰(zhàn)中,無(wú)一不是楚軍率先發(fā)起進(jìn)攻。

其次是善于集中優(yōu)勢(shì)兵力、速進(jìn)速退。在《左傳》中,楚軍被描述為"輕窕",或說(shuō)"卒如飄鳳。"在不利的態(tài)勢(shì)下,楚軍能快速撤離。如子元伐鄭,發(fā)現(xiàn)局勢(shì)不利,連夜撤軍。又如鄢陵之戰(zhàn),楚軍戰(zhàn)敗后,趁著夜色立即撤軍。

若局勢(shì)有利,楚軍又能兇猛地追擊。如在戰(zhàn)國(guó)末期,殘存的楚軍為反撲李信的秦軍,更是追擊三天三夜而不休息。其長(zhǎng)期作戰(zhàn)的耐力和攻守轉(zhuǎn)換的速度,由此可見(jiàn)一斑。

最后是在行軍和配置上,楚軍更為靈活。史書(shū)載,楚軍行軍列隊(duì)較為隨意,配置上也靈活多變。在邲之戰(zhàn)中,楚軍便動(dòng)用了機(jī)動(dòng)部隊(duì)"游闕"。在伐鄭國(guó)的時(shí)候,楚軍分為了前、后兩軍,而非左、中、右三路。此外,在每次出站前,楚軍的將領(lǐng)都是視情況而定,并非有固定的大統(tǒng)領(lǐng)。

以上種種,都可見(jiàn)楚軍是一支善于攻堅(jiān)卻不善于防守的軍隊(duì)。所以,在楚國(guó)八百余年的歷史當(dāng)中,均以主動(dòng)出擊的戰(zhàn)例為多。 為此,我們來(lái)看看楚軍在戰(zhàn)國(guó)末期最為濃墨重彩的一筆——藍(lán)田之戰(zhàn)。

藍(lán)田之戰(zhàn)實(shí)際上并非為一場(chǎng)單獨(dú)的戰(zhàn)役,而是與丹陽(yáng)之戰(zhàn)前后銜接的一系列戰(zhàn)役和外交事件。公元前313年,楚軍陳兵齊魯邊境、魏韓邊境和函谷關(guān)以東,以防秦軍侵?jǐn)_。同時(shí),楚懷王與齊國(guó)交好,結(jié)成聯(lián)盟。

▲影視劇中的楚懷王

為打破合縱之勢(shì),秦王派張儀前去游說(shuō)楚懷王。他以六百里商於之地為誘餌,勸說(shuō)楚懷王放棄齊楚聯(lián)盟。此計(jì)奏效,是為張儀欺楚。爾后,楚王得知僅得六里封地,遂發(fā)兵攻秦,大敗。此役,楚軍屈丐及裨將逢侯丑等70余將領(lǐng)被俘,遭斬首8萬(wàn)人。

戰(zhàn)勝后,秦國(guó)奪得漢中一地,楚國(guó)就此失去長(zhǎng)江中上游的屏障。心有不甘的楚懷王發(fā)全國(guó)精銳,再次攻打秦國(guó)。此役,楚軍一路推進(jìn),殺到了距離咸陽(yáng)不過(guò)幾十公里外的藍(lán)田(今藍(lán)田縣),秦國(guó)的存亡只在朝夕之間。就在此時(shí),韓、魏聯(lián)軍突然南下,直逼楚國(guó)北境門(mén)戶(hù)南陽(yáng)。而此時(shí),因之前的聯(lián)盟破裂,齊軍在兵敗后尚無(wú)力支援。不得已,楚軍連夜撤回,楚懷王以割地求和。

▲上半部分藍(lán)田之戰(zhàn)示意圖,下半部分為今藍(lán)田縣至咸陽(yáng)市的距離

若楚軍得手,那么統(tǒng)一中國(guó)的或許將會(huì)是楚國(guó)。只可惜額楚軍敗了,而且并非敗于戰(zhàn)場(chǎng)上,而是敗于外交上。只能說(shuō),楚懷王是一個(gè)缺乏遠(yuǎn)見(jiàn)與政治手腕的君主。楚軍的將士們不負(fù)所托,即將橫掃秦國(guó)。只可惜,楚懷王未能協(xié)調(diào)好與周邊國(guó)家的利益關(guān)系。

公元前223年,王翦發(fā)兵60萬(wàn)滅楚。在此之前,楚軍已經(jīng)全殲20余萬(wàn)李信麾下的秦軍。不過(guò),這一次秦國(guó)沒(méi)有輕敵。在60萬(wàn)大軍的沖擊下,楚軍以幾乎全軍覆沒(méi)的悲壯結(jié)局與楚國(guó)一同走進(jìn)了歷史的煙雨當(dāng)中。即便秦末復(fù)國(guó),西楚霸王所承載的再也不是那個(gè)縱橫千里的荊楚大國(guó)。

楚雖三戶(hù),亡秦必楚。這八個(gè)字,承載的是藍(lán)田之中那二十余萬(wàn)楚軍將士擦身而過(guò)的豐功偉績(jī)。如今,當(dāng)我們回憶這段歷史的時(shí)候,無(wú)不為荊楚大地所孕育的斗士們感到可惜。但是,他們篳路藍(lán)縷,以啟山林的毅力早已融入進(jìn)每一位中華兒女的血液當(dāng)中。而荊楚八百余年的壯麗歷史,也成為了今日炎黃子孫所共享的文化瑰寶。

參考資料:

《左傳·恒公十二年》

《左傳·成公十六年》、

《漢書(shū)·卷二十八上·地理志第八上》

《史記·白起王翦列傳》

徐俊·《春秋時(shí)期的楚軍建制》

顧久幸·《楚國(guó)兵種及其作戰(zhàn)方式》

喻宗漢·《楚國(guó)軍事特點(diǎn)淺探》