臥薪嘗膽電視劇-臥薪嘗膽電視劇免費觀看完整版

十年前是國產歷史劇由盛轉衰的節點。

那一年,我們迎來了別出心裁的革命青春題材歷史劇《恰同學少年》,觀眾紛紛驚呼“歷史劇還能這么拍”;我們迎來了迄今為止歷史劇的最高水準《大明王朝1566》,讓人感慨藝術和史學已經結合到如此地步了。

那一年還有一部歷史劇被很多人忽視了,它就是陳道明、胡軍主演的《臥薪嘗膽》。雖然陳道明演過很多歷史劇,比如《胡雪巖》、《末代皇帝》、《八旗子弟》等,當然還有最出名的《康熙王朝》,但他最好的歷史劇,其實應當是《臥薪嘗膽》。

十年了,是時候給《臥薪嘗膽》正名了。

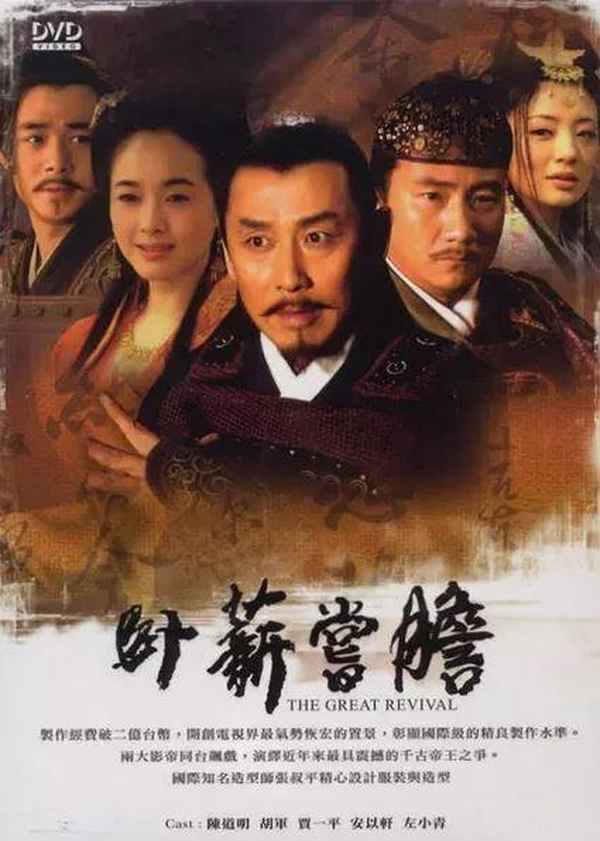

《臥薪嘗膽》海報

一、何以春秋?

茅盾早在上世紀六十年代就寫過一篇論文《關于歷史和歷史劇:從〈臥薪嘗膽〉的許多不同劇本說起》。在這篇文章里,他論述了吳越爭霸時期勾踐和夫差之間的歷史行為的不同,以及歷史上的大家們對二人的評價,在此基礎上比較了幾部不同劇本的優劣。從這里我們也能側面看到,吳越爭霸的題材向來是戲劇的熱門。

值得一提的是,與《臥薪嘗膽》同期播出的,還有分別由劉松仁和陳寶國飾演勾踐的《爭霸傳奇》和《越王勾踐》。

由此可見,吳楚爭霸、臥薪嘗膽的故事非常具有代表性,但它同樣有一個不可避免的矛盾:按照現代人價值觀拍攝的劇會叫座,卻只是勾踐臥薪嘗膽、三千越甲可吞吳的復仇故事,是移植到各個時代都能上演的政治斗爭劇;而按照春秋時期古人價值觀拍攝的劇,雖然更能體現春秋風骨,卻往往會讓觀眾不太能夠接受。

《臥薪嘗膽》選擇了后者。

《臥薪嘗膽》劇照

提到這部劇,曾經看過的人會說“我看過”,卻不大會在平日里多加討論。

仔細想想,“勾踐-范蠡-夫差-伍子胥”和“劉邦-張良-項羽-范增”這組對應其實很像,而同樣的組合我們在歷史上還能找出很多,那么勾踐這一組區別于其他組的地方又在哪兒呢?

在時代背景。勾踐夫差的故事發生在春秋末期。

春秋戰國亂悠悠,既然都是亂,那么為何會有春秋和戰國之分呢?歷史上以“三家分晉”與“田氏代齊”作為戰國的開端,原因就在這里。

“三家分晉”,指的是趙、魏、韓三家公伯因為勢力越來越大,最后將原屬于晉國的土地瓜分了。之后沒過多少年,晉靜公被殺,晉國徹底滅亡;“田氏代齊”則指的是姜子牙后人呂氏在齊國的政權被大夫田氏取代,仍稱齊國。

這兩個故事都表明了一點:在這個時代,吞并別國甚至大夫僭越已是常態,司馬光《資治通鑒》就從這里開始寫,開頭是“初命晉大夫魏斯、趙籍、韓虔為諸侯”,隨后洋洋灑灑千字議論:“君臣之禮既壞矣,則天下以智力相雄長,遂使圣賢之后為諸侯者,社稷無不泯絕,生民之害糜滅幾盡,豈不哀哉!”

而我們再來看春秋,雖然被孔丘稱之為“禮崩樂壞”,諸侯國之間爭斗不止、周天子無法發號施令,但無論是從齊桓公尊王攘夷開始,還是到楚霸王問鼎中原,以及吳王夫差、越王勾踐,這些霸主都有一個共同點,那就是名義上承認周天子的統治,彼此征討要借著替天子征討的名義,雖然有違禮制,卻不敢過分越權。隨著社會生產力的發展,個人意識覺醒,諸侯慢慢不再依賴周天子就可以獨立生存,這是分崩離析的開端。

吳楚爭霸的故事就發生在春秋末期、戰國前期。在這樣一個動態發展的過程中,雖然爭斗越來越激烈,卻輕易不會吞并別國。吳王夫差攻下越國后,只是俘虜了越王勾踐,卻保留了越國的宗廟和臣民。而越王勾踐臥薪嘗膽、忍辱負重后終于復仇,由于吳王自刎而死,吳國終于給滅了。可見,斗爭越來越激烈,吞并大國的事情也終于發生。也因此,有史學家將越王滅吳作為戰國開始的標志。

無論如何,臥薪嘗膽的故事都是發生在這兩個時代之間的重要轉折點。我們能從中看到越來越蓬勃的野心,也越來越能感受到春秋風骨的遺存。

《吳越春秋》記錄了一個關于伍子胥的故事:伍子胥被楚國通緝,不得已跑到吳國。到了江邊遇到一個漁夫,漁夫送伍子胥過江后,伍子胥擔心漁夫會告發自己,不由得回頭去看。漁夫卻為了讓伍子胥沒有后顧之憂,自沉于江中。

很多行為現代人是無法理解的,習慣了用博弈論來討論問題的人,是難以領會何為古之義士、春秋風骨的。

二、春秋風骨

《臥薪嘗膽》是能表現出這種春秋風骨的。導演說:“我們既不能重復前人,又不能完全從當今的社會意識出發來理解這些歷史人物。”

首先是全劇中最重要的兩個人物形象,勾踐和夫差。

在我們以往的認知里,勾踐臥薪嘗膽、忍辱負重,而夫差荒淫無道、濫殺無辜,因此這是一出好人被壞人打倒最后終于復仇的戲。事實上,很多傳播很廣的劇就是這么改編的,這樣更符合現代人的價值觀。《大秦帝國之裂變》也將商鞅改編成了道德模范,《大明王朝1566》和《走向共和》里的海瑞、胡宗憲、李鴻章等都能讓觀眾有極強的認同感。

但當我們看到他二人的史料后,會發現這兩個人其實一點都不可愛。

《史記·吳太伯世家》記載:“越王勾踐欲遷吳王夫差于甬東,予百家居之。吳王曰:‘孤老矣,不能事君王也。吾悔不用子胥之言,自令陷此。’遂自剄死。”和越王形成鮮明對比的是,吳王不甘為奴,寧肯自盡。

吳王是吳國的統治者,他高傲無比,意圖爭霸天下,失敗后卻也視死如歸。劇中花了大量篇幅表現他為了吳國的霸業而進取的事跡,比如為了挑撥勾踐和范蠡的關系而去索要西施;為了民生而開邗溝(對水資源的依賴同樣可以表現出春秋的時代背景),這些在劇里有非常多的表現。他絕非那個貪戀美女最終失去國家的吳王。

而從歷史上我們可以看出,由于父親吳王闔廬是被越國殺了的,因此夫差當王之后,命令左右每天都問自己有沒有忘記勾踐的殺父之仇,每次夫差都大聲回答:“不敢!”這一情節后來被陳凱歌用在了《荊軻刺秦》的秦始皇身上。

同樣,忍辱負重的反義詞其實是陰險狡詐。《史記·越王勾踐世家》記載:“越王為人長頸鳥喙。”后面還加了一句“可與共患難,不可與共樂”。“飛鳥盡良弓藏”的典故就出自他和范蠡、文種。雖然這是一個復仇者的故事,但我們很清楚,越王絕不是普通的復仇者。

史書記載,他為了謀求吳王的信任,甘愿在吳王生病時吃糞便,這種舉動任哪個正常人都難以做到。劇中還虛構了不少他的事跡:任由自己的王后被人凌辱,為了討好吳王而犧牲范蠡的妻子西施,用威壓逼死自己的愛將巖鷹等。這些事跡都體現了他的性格特征:為達目的不擇手段。而這些夫差是干不出來的。

這樣來看,臥薪嘗膽的故事就不那么可愛了,越王并非完全的“偉光正”,觀眾很難認同甚至代入。但這或許才是真正的勾踐和夫差,沒有道德判斷,有的只是為了心中的信念而不顧一切。

越王勾踐從起初被俘后不愿低下高傲的頭顱,到最終裝瘋賣傻扮奴隸,劇中用了十多集的篇幅來描述。直到第二十五集,吳王夫差和越王勾踐在山崖邊上對峙,最終勾踐臣服在地,這一幕非常震撼。

而劇中的其他重要角色,比如范蠡、文種、伍子胥,故事里尤其強調他們的楚國人屬性,甚至花了不少篇幅和細節來交代,這也是對春秋時代背景的把握。當時楚國國力雄厚,土地肥沃,生產力水平提高,人們的溫飽早已滿足,因此楚國人紛紛開始謀求自我價值的實現,與土地分離。

至于表現春秋風骨的重要角色,扶同也是其一。身為勾踐弟弟的舅舅的他,雖然戲份不多,卻表現出了和通常意義上為了自家利益而危害社稷的外戚不同的形象。為了不讓越國大亂,讓勾踐成為越王,他親手殺了自己的外甥,然后自殺。

同樣的,劇中還有始終和勾踐對立的石買以及歷史上一直被認為是奸臣的伯嚭,各自的形象都被豐滿了。

比較一下《康熙王朝》。

《康熙王朝》中,陳道明飾演的康熙。

清朝是一個專制集權朝代,文化禁錮,不是不能拍,但拍的時候要客觀。康熙雖然被承認是一代明君,也確實做了很多實事,但他大興文字獄,強調滿漢之分,這一點創作者也需要明確。

但在這部劇里,我們看到的卻是康熙皇帝開明政治,比如沿海海禁,本是歷史的倒退,導致民不聊生,書本上都對這項政策大加批判。但電視劇為了凸顯康熙的個人風采,將其歸咎于臺灣鄭氏的陰險狡詐,而康熙皇帝則被塑造為關愛蒼生、為了百姓不受苦而下令海禁的仁君。這是不可取的,違反了歷史人物形象的真實塑造。

三、舞臺風采

春秋末期是一個暗黑的時代。上世紀九十年代,由《三國演義》導演沈好放拍攝的《東周列國·春秋篇》就被很多觀眾視作“恐怖片”,色調偏暗、音效瘆人。而《臥薪嘗膽》也繼承了這一點,無論是室外還是室內,無論是打光還是道具,都以陰暗為主。導演自己就說過:“影像風格的定位取決于攝影照明的把握,影調呈現厚重感,忌諱亮堂堂的畫面;追求黃綠傾向的‘青銅色調’。”

這部劇非常有舞臺化特色,很有質感。這樣的場景和服化道,能讓人迅速感受到這是先秦文明時期,而非放之任何朝代皆適用的劇。《臥薪嘗膽》里勾踐剛登場時就非常有美感。

既然是舞臺劇,那最重要的,自然是表演。

很多人說,陳道明的表演拿腔拿調,演什么都像康熙。其實不然。以本劇為例,陳道明在其中是先揚后抑,起初十分張揚,意氣風發,身為越國監國太子的他,屢戰屢勝,終于打敗了吳王闔閭,不可一世。志得意滿的勾踐無論是肢體還是語氣,都傳達出一種外放的霸氣。

陳道明飾演的越王勾踐

而等到敗在夫差手里后,高傲的他一言不發,遺世獨立,不愿屈服于夫差,雖然不動聲色卻依然能讓人感受到傲氣。

再往后,勾踐終于臣服,陳道明的表演也隨之生活化、猥瑣化了,將一個內斂、普通的奴隸形象展現了出來。

然而他的內心卻又飽含著宏大抱負,雙眼中散發出的,是歷經滄桑的王者氣質。

胡軍演的夫差和他演的喬峰截然不同。同樣是英雄豪杰,喬峰膽大心細,從不偷偷摸摸,不搞陰謀詭計,敢愛敢恨;夫差卻深諳政治斗爭,盡管形象頗為光明,但身為吳王的他,自然會玩弄權術,這里的夫差沒有喬峰那樣的豪情壯志,卻多了幾分問鼎的豪情。

《臥薪嘗膽》劇照,胡軍飾演的夫差。

《天龍八部》劇照,胡軍飾演的喬峰。

三個重要配角則分別是賈一平扮演的范蠡、鄭天庸扮演的文種和王冰扮演的伍子胥。

賈一平飾演的范蠡

可以看出,賈一平的鏗鏘有力是在學陳道明,劇中多次出現他激昂大義的場景。一身白衣,倒頗似陳道明之前飾演的東方朔。

鄭天庸飾演的文種

鄭天庸飾演的文種則表現得很是文種,智謀不及范蠡,才能卻有過之而不及,能將國家治理好,也就只有這種政治家了。

王冰飾演的伍子胥

至于王冰老爺子飾演的伍子胥,和他之前飾演的李鴻章截然不同:李鴻章忍辱負重,為國為民;伍子胥則霸氣十足,權傾朝野。同樣是幾朝元老,給觀眾的感覺卻大相徑庭。

當然,丁勇岱飾演的伯嚭、戈治均飾演的石買、馬精武飾演的允常和楊在葆飾演的闔閭等,戲份不如以上幾位,卻也都貢獻了極具舞臺風采的形象。唯一美中不足的,則是西施的扮演者安以軒,演慣了偶像劇的她突然出現在本劇中,臺詞和形體都比旁人差了不少。

再比較一番《康熙王朝》。這部劇里最出名的自然是康熙皇帝怒斥群臣那場戲。那場戲里,陳道明抑揚頓挫,情緒飽滿,表現極好。但實際上是有問題的。

首先,從史書上我們能發現,很少會有“帝(大)怒”的字樣出現在康熙的身上。這個在后世被認為是仁君的康熙,和文臣們關系很好,幾乎不對外發火。不對人發火不代表軟弱,《雍正王朝》里焦晃老爺子飾演的康熙,不怒自威,往那一坐,氣場威壓自然而然就出現了。

其次,康熙作為皇帝,他的那番陳詞相當于直接將用人不當的責任歸咎到自己身上,可劇中又表現出他將責任推給了群臣,這在邏輯上是不符的。同時,也沒有哪個政治家會這樣做,不符合人物動機。

結語 “回春”的歷史劇

2007年年初,央視和湖南衛視都搬來了開年大戲:《臥薪嘗膽》與《大明王朝1566》。這兩部大手筆、大制作的歷史正劇均低開低走。

《貞觀之治》海報

再往前一年,北京衛視播出的《貞觀之治》由史學博士孟憲實和文學家阿城合力編劇,同樣鎩羽而歸。同年還有后來屢被提及的“大秦帝國”系列第一部《裂變》……

可以看出,新世紀以來,各種戲說劇、古裝傳奇劇層出不窮,已經嚴重影響到了歷史正劇的市場。劉和平在當年就說過:“之前電視上播出的歷史劇實在是太多了,而且在質量上也沒有保證,這就影響了觀眾的口味。每天只吃一道菜誰天天吃都會覺得煩,何況菜的味道還沒有保障。”

再往后的事情我們也都清楚,歷史劇迎來了十年寒冬,不僅《三國爭亂之春秋淹城》、《王陽明》、《李冰傳奇》這些劇只能在網上看到韓國流出的資源,就連歷史劇大導演張黎的《孔子春秋》至今也都沒能賣出去。2012年飽受期待的《楚漢傳奇》高開低走,口碑和收視均遭遇滑鐵盧。

《楚漢傳奇》海報

隨之而來的,是諸如《羋月傳》、《武媚娘傳奇》這種打著歷史劇旗號大行其道的傳奇劇,捏造歷史、顛覆形象,在網上引起爭議。而恰恰是爭議讓這些劇賺足了眼球,接下來還會有《上古情歌》、《贏天下》、《霍去病》等披著歷史劇外衣的劇“粉墨登場”。

今年,有了《于成龍》和《大秦帝國之崛起》的播出,就有人感慨歷史劇回春。但在當前情況下,電視劇市場真的還會給歷史劇分一杯羹嗎?歷史劇真能回到十年前的水準嗎?

【作者孔鯉,微信公眾號“書林齋”(微信號:Kongli1996),微博@孔鯉】