印度電影沙魯克汗花紅百日-印度沙魯克汗歌舞曲視頻大全

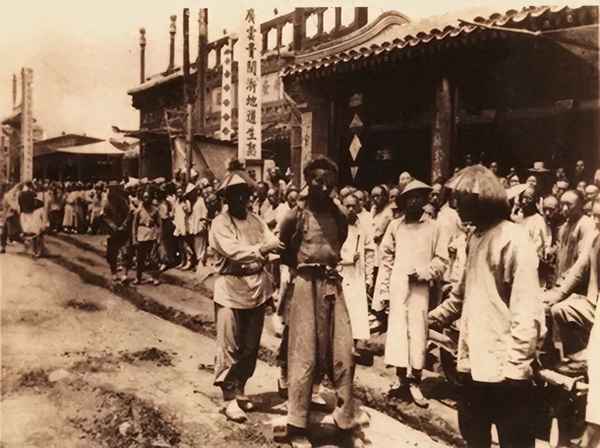

而在19世紀末,當八國聯軍開進北京,中國大地狼煙四起,百姓民不聊生時,勤勞堅韌的中國人民也走上了這條道路。

但他們與那些以前的獨自逃荒、流浪的人不同,這一次卻是有一千中國人集體離開中國、遷徙海外,乘坐海船三下婆羅洲島。

在“拓荒之父”黃乃裳的大力運作下,1901年,租借砂拉越詩巫地區的土地999年。從此,這些遷徙到海外的一千多人深深地扎根在熱帶海島上,一刀一鋤開墾良田,一磚一木搭建屋舍。歷經數代人120余年的奮斗,硬生生在異國他鄉建起一座中國城。

黃乃裳(平話字:Uòng Nāi-siòng,1849年-1924年9月22日),原名久美(也有寫作玖美、九美),字紱丞,號慕華,晚號退庵居士。福建福州市閩清縣六都湖峰(今坂東鎮湖頭村)人,基督徒。是中國清末民初的華僑領袖、民主革命家、教育家。黃乃裳后來追隨孫中山,是老同盟會會員,曾任福建省省長。

黃乃裳在美以美會服務多年,又曾參與公車上書和百日維新運動以及后來建立中華民國的辛亥革命,是清末民初重要的革命家。他同時也是著名的僑領,曾率領福州移民開墾馬來西亞砂拉越的詩巫(新福州),詩巫的福州族群繁衍至今。

供職美以美會

同治八年(1869年),黃乃裳母親去世,他一度哀傷成疾。這一年,黃乃裳考進為美以美年議會會員,派主福州東街福音堂傳教。1871年起,隨許揚美牧師在古田、尤溪、沙縣、順昌、洋口、延平等地傳教。1873年夏,黃乃裳與元配謝氏結婚,謝氏是侯官五都謝必福的長女,畢業于公理會保福山中女學校。是年秋,被推舉為美以美年議會書記,并連續5年擔任該職。

1871年,黃乃裳被保靈牧師(Rev. S. L. Baldwin)聘為文案,此后翻譯《美以美會綱例》,作《拜日學之庇哩亞問答》百余冊,主辦《郇山使者》月報數十冊,同時也幫助薛承恩牧師翻譯《天文圖說》、《圣經圖說》和《衛斯理傳》,幫助武吉林牧師翻譯《丁大理傳》、《哥林多注》等書籍,并在業余從事用福州語翻譯舊約但以理書的工作。

黃乃裳力倡建立福音、培元、英華3個教會書院。光緒七年(1881年),福州初設英華書院,面對教會中一部分傳教士的反對,黃乃裳和英華校長武林吉等人力挺在英華、福音、培元三校傳授英文和科學,并與二弟黃乃英等人參與授課。

投身科舉

在教會期間,黃乃裳有感于教會中缺乏有重大社會影響力的文人學士和上流社會人才,因此他決定走上傳統的科舉道路,通過科舉仕途來擴大的影響。光緒三年(1877年),黃乃裳以第二名中了秀才。光緒甲申年(1884年),黃乃裳父親病故。光緒二十年(1894年),黃乃裳以第三十名中舉人。

百日維新前后

光緒二十年(1894年),中日甲午戰爭爆發。在黃海海戰中,黃乃裳的三弟,擔任致遠艦副管帶的黃乃模與鄧世昌一起殉國。黃乃裳深慨國家內憂外患,政治腐敗,社會墮落,于是棄八股而從新學。他在北京結交了康有為,并參與了公車上書運動。1896年,在福州創辦了福建最早的報紙《福報》,鼓吹維新。

光緒二十三年(1897年)入京會試,被選為拔貢。八次上書要求維新。戊戌變法開始以后,結交六君子,并向李鴻章、翁同和講述新學,與丁韙良、劉海瀾討論變法維新。變法失敗之后,遭清政府通緝,乘船赴上海避難,旋即回閩。

墾殖南洋

戊戌變法失敗以后,黃乃裳回到福建。念及福建民生困難,他想到前往南洋尋覓可以移民墾殖的地點,一方面為窮困的同胞開辟生活的路徑,另一方面也為逃避慈禧的專制統治。

1899年9月,黃乃裳舉家來到新加坡,并擔任《星報》主筆。在此期間,他到馬來亞、蘇門答臘、荷屬東印度群島等地勘察移民點。1900年4月,在女婿林文慶的介紹下,黃乃裳前往砂拉越的拉讓江流域考察。當時砂拉越地廣人稀,荒地眾多,因此拉者很希望華人來墾荒。古晉的閩南籍華人甲必丹王長水將黃乃裳引薦給砂拉越第二代拉者查爾斯·布魯克。1900年5月下旬,黃乃裳以港主的身份與查爾斯·布魯克訂立懇約,選定今日詩巫郊區新珠山為墾區。墾區在拉讓江兩岸,右起船溪美祿到羅馬灣,左起亞山港到開汊港為止。砂拉越政府負責貸款給移民。

第一批移民

1900年9月,黃乃裳與永福人力昌抵閩開始招工。黃在閩清、古田、閩侯等地招到五百余人,而力昌在永福只招到數人。1900年12月23日,幫辦力昌與陳觀斗先行率領第一批移民91人由福州乘“豐美”號船動身前往詩巫。這91人都來自閩清、古田,男女老幼皆有,而且來自士農工商醫等各行各業。8日后船抵新加坡。翌年1月12日才接著前往詩巫,其間有部分人離開,因而1901年2月20日抵達詩巫新珠山的第一批福州籍移民一共為72人。

第二批移民

1901年2月7日,黃乃裳親自帶領第二批535名福州籍移民由福州起航,經廈門來到新加坡。在新加坡,移民誤信謠傳以為被“賣豬仔”,一度發生騷亂。黃乃裳矢誠誓言,并得美以美教會林稱美牧師前來安撫,騷動才得平息。1901年3月5日,移民們乘船離開新加坡,經古晉入拉讓江口,3月16日,船中的古田籍移民在黃師來(王士來)登陸,閩清籍移民前往詩巫登陸。

第三批移民

1902年1月,黃乃裳在閩侯、閩清、永泰、古田、屏南、福清等縣邑招到五百余農工。黃乃裳租用一艘美國商船,率移民于1902年5月24日由福州啟程,經香港直達古晉,6月7日到達詩巫。至此黃乃裳召集的一共1118名福州墾荒者全部抵達,其中基督徒占到了三分之二。

墾場經營

黃乃裳將詩巫命名為“新福州”。為了經營墾場,黃乃裳前后兩次共向拉者借貸4萬元,建6間亞答厝于新珠山,作為農工的住處。新珠山早期名為“船溪買拉”(Sungei Merah),馬來語意即紅水河,因其水呈紅褐色。黃乃裳更其地名為新厝安(馬來語:Seduan),期望此地能順利開墾安家。黃乃裳分給每個農工5英畝地來種植。初來乍到的福州人不習慣當地的氣候,多有染病,且要去摸索新的耕作技術,生活十分艱苦。

為方便民眾,黃乃裳在詩巫埠江邊建立店鋪,名為“新福州墾場公司”(也叫“新福州總公司”),僅出售米鹽糖布和咸魚等,以福州農工為主顧。因墾場經營困難,黃乃裳在新珠山、上坡、下坡、黃師來、南村等各墾場收十分之一的捐來維持經營。在詩巫期間,黃乃裳倡建五所教堂,一所小學校。1903年元宵,福州族群與后來遷入的廣府族群在舞龍舞獅活動中發生械斗,經黃乃裳與廣東僑領鄧恭叔等排解才得平息。此后為避免械斗,拉者令福州人往拉讓江詩巫以下發展,廣府人往詩巫以上發展。這種劃分規定直到1941年才被打破。

19世紀末,中國還是滿清的天下,當然,這時候的慈禧已經把中國賣的差不多了。

而光緒帝想要努力一把,與康有為、梁啟超等人推動百日維新,可惜最終夭折。

戊戌變法參與者中,有一位福州出身的孝廉黃乃裳,當時也被清政府追緝,他在朋友幫助下才得以逃回福州。

因到福州后,只能眼睜睜地看著天災人禍下百姓的貧困潦倒。

這使得頗有遠見卓識的他感到“非革命不足以救國,非拓殖不足以聚眾”,于是“決往南洋群島”,為“同胞辟一生活路徑”。

1899年,已知天命的黃乃裳攜帶家眷先來到新加坡,隨后只身前往馬來亞、蘇門答臘等地考察。

在第二年的5月份,黃乃裳來到世界第三大島婆羅洲島西北部的砂拉越,這個地方當時還是獨立并在“拉者”,也就是國王的統治之下。

他親口品嘗水質好壞、檢查土壤肥程度,認定當時的詩巫可以墾殖。

而經過了解,砂拉越地區的“拉者”沙魯克正苦于地廣人稀,缺乏人手開墾領土。

有備而來的黃乃裳的“拉者”經過談判簽訂條約,成立“新福州農墾場公司”,黃乃裳自任場主,當地稱作“港主”。

當時黃乃裳與砂拉越國王簽訂的《墾約》共有17條,其中最主要的條款就是“所墾之地享有999年的權利”。

這一條規定的租約時間之長,簡直是前無古人,后無來者,可謂震動天下。

而且《墾約》里還規定了“吾農有往來自由、信仰自由、言論自由、出版自由、設立公司商業自由、購買自由、船業自由之權利;無納丁稅、無服公役、無當義務兵……”。

這些條款對即將到來的中國人極為有利,因而《墾約》被孫中山盛贊為“中國近代以來與外國簽訂的第一個平等條約”。

隨后,黃乃裳返回福州進行招募。

從1901年至1902年,先后分三批一共有1118名福州人,在黃乃裳等人的帶領下來到詩巫,從事大規模的墾荒工作。

當時的詩巫還是茫茫的原始森林,遍地低洼沼澤,荊棘叢生,野獸出沒,而且傷寒、痢疾等疾病時刻威脅著人們的生命。

他們住在離地三尺的高腳屋里,很多人擠在一起,吃飯的鍋碗都得合用,第一年就有70余人因各種疾病去世。

但是勤勞的中國人不畏艱險,他們從嘗試種稻谷、番薯開始,雖然屢敗但卻屢戰,最后又引進高產值的橡膠。

當1907年橡膠收割時,每擔700元的價值鼓舞了人們的信心。

1908年,詩巫的多數福州人開始改種橡膠,并取得了不小的業績。

度過最艱苦、辛酸的初創歲月后,從20世紀20年代起,詩巫的福州人開始組建公司、興辦工廠、開辦商店、發展運輸,他們終于在這里成功的扎下了根基。

橡膠,圖片來源于網絡

漸漸地,詩巫的福州人在砂拉越幾大行業里都取得了不菲的成績,成效最大的首推橡膠業。

到1950年時,當地已經有膠園12000多英畝,規模蔚為大觀。

然后是胡椒種植業,當時詩巫的福州人開始種植,最后擴展到砂拉越全境的中國華僑之中。

到現在全馬亞西亞出口的胡椒,其中的九成都出產自砂拉越,詩巫自然在其中占據著相當大的份額。

詩巫的福州人在海運業上也不落人后,1937年,他們合資購買了一艘2000噸的遠洋輪船,取名“新福州”號。

20年后,就發展成為擁有8艘輪船的砂拉越輪船公司,常航行于古晉、詩巫、明都魯、納閩及新加坡、文萊兩國之間。

至于輕工業,更是盡顯華人的風采,幾乎在每個行業他們都開辦了工廠。

特別是砂拉越木材資源豐富,在20世紀60年代的鋸木廠中,九成是華人開辦的。

遠洋輪船,圖片來源于網絡

福州人在詩巫的影響及其貢獻從街道的命名也可窺見一斑,詩巫有19條以華人先輩命名的街道,其中福州人占了15條。

在以福州人命名的街道中,又以黃乃裳街最為著名,這是由詩巫市議會命名的。

黃乃裳街是銜接蘭彬與甘榜艾蒲路的一條橫路,全長約200米,已經成為全詩巫市最繁忙的主要街道之一。

在詩巫,整個城市到處都是漢語牌匾,置身其中,感覺就仿佛是中國沿海的開放城市一樣。

福州話在詩巫本地成為商業語言和社交語言,甚至少數的印度人、歐亞混血籍人士等也都能以華語交談,當然英語和馬來西亞語在這里也暢通無阻。

詩巫就這樣從無到有,一百多年的發展史,無不浸染著福州人的血汗,它也成為一個承載著文化使命的“福州味”小城。

2010年時,詩巫市人口約為20萬,其中華人占據了七成,而福州人則超過9萬人。

在詩巫市,福州人是最有經濟實力的群體,滿街都是熟悉的福州鄉音,滿城都是華人的面容,這就是一座存在于海外的中國城市。

詩巫福州人經歷了布魯克政權的統治時期、日軍南侵淪陷時期、英屬殖民地時期三個政權的更迭。

1963年,砂拉越加入新成立的國家馬來西亞成為一個州一直到現在,可謂歷經滄桑。

也就是從20世紀60年代起,福州人開始涉足政治領域與投資木材業。

而這時,散布在拉讓江流域郊區生活的福州人,因為面臨治安、謀生困難,開始紛紛遷往詩巫等市區。

木材業,圖片來源于網絡

這是福州人1901年來到詩巫后出現的“再移民”現象,從郊區到市區或州內其他地方城鎮去生活,這種局面一直持續了十年之久才緩和下來。

20世紀80年代,因為郊區的福州人涌向市區,詩巫市區擴大了許多倍,福州話在當地主流語言中更是勢頭強勁。

福州人逐漸參與到各行各業,包括金融、五金、超市、船運等,更開始大量投入木材業,這是詩巫福州人第二次的經濟轉型。

福州人從此自農民身份轉入金融、木材業者,后者的利潤比前者可觀多了。

精于計算的福州人在詩巫甚至是砂拉越的金融業一展身手,在20世紀90年代末,詩巫就已經有了5家華人銀行,為當地華僑華人經濟發展提供了資金后盾。

2000年之后,詩巫經濟走向多元化和現代化,旅游業、制造業、食品加工、造船等產業迅速興起。

正是福州人推動了詩巫的經濟起飛,使詩巫迅速崛起成為一個新興的、充滿朝氣與活力的現代都市。

121年后的今天,詩巫福州墾場穩健發展,福州籍人口迅速增長并成為砂拉越州最大的華人方言族群。

1980年后,福州人口占到砂拉越總人數的38.36%,成為砂拉越地區人口最多的華人群體。

而2010年馬來西亞人口統計調查顯示,全國35萬福州人,其中砂拉越就占了21萬,而詩巫則聚集了93000多人。

福州人不僅在人口上成為當地人口中主要的族群,而且在職業與行業上也處于領導地位。

從1970年開始,“福州籍人士已在下列的行業中執著牛耳:銀行與金融公司,進出口生意,批發商行,旅館、酒吧與夜總會,印務與出版商,面包西果店等。”

而且詩巫的福州人更加具有遠見卓識,他們提前布局了木材采伐行業,“甚至森林工業急速擴張之前,福州人即在森林業、伐木業、木材與樹藤的制造業、家具制造業及建筑材料供應方面占多數。”

福州人社群的商業勢力持續成長,很快躋身全球貿易與富者的行列。

福州人秉承中國人的傳統,極為重視教育。

由于在2000年以前,詩巫學校僅有高中及大學預科班,因此許多父母為了讓子女受到更高等的教育,紛紛將他們送往外國留學。

留學地點以新加坡為主,還有中國的香港與臺灣、美國加拿大及澳大利亞、新西蘭等地。

年輕學子到了外地念書畢業后返鄉者不多,留在當地落地生根,漸漸地,年長的父母要隨子女“依親”去。

另外,詩巫是典型的內陸市鎮,海陸空的交通不發達,近年來又因為木材業隨著樹林的減少受影響。

因此許多人漸漸往砂拉越州首府古晉,及其他新興城鎮如民都魯、美里,甚至鄰州的沙巴去謀生。

詩巫福州,擺脫了治安的問題,從郊區到城區,又為了更好的生活條件,再從本城至他城甚至是更多的國家,出現了比20世紀60年代更大的“再再移民”潮。

放眼縱觀,有海水的地方就有詩巫福州人的足跡。

遠至歐洲各國、非洲、澳大利亞、新西蘭、日本,甚至所羅門群島、新幾內亞,近至新加坡、越南、印度尼西亞、泰國等地,都可找到詩巫福州人的蹤跡。

當然,詩巫福州人移民遠赴海外的因素眾多。

除了移民讓子女接受更高等的教育外,有的是為了經濟的發展,有的追求更有質量的退休生活,有的是為了和家人團聚。

他們的移民,將現居地視為永久的家園,新的認同感逐漸萌生,日久也就由他鄉變為故鄉。

在這一次次的“移民”中,始終不變的福州話扮演著重要的角色。

年輕一代的福州人雖然已不擅長講福州方言,但年輕父母會要求公公婆婆盡量以漢語或福州話教導兒孫,進而讓方言得以傳承。

而且,福州美食也始終代表著他們的風貌。

即使在澳大利亞,詩巫出去的福州人一樣可以吃到家鄉口味的拌面、炒面、燜面、光餅、馬耳、鼎邊糊、蛋燕、糟菜粉干等各種福州美食。

詩巫福建人在很多國家開辦餐廳,里面售賣的食材多進口自詩巫,來自世界各地的食客,通過福州美食加強了對福州或詩巫的認識。

餐館里所張貼的拉讓江或詩巫街景照片,間接向世界各地食客述說著這份濃濃家鄉味。

回溯開荒伊始,福州前輩篳路藍縷、胼手胝足地開拓這片疆土。

從對原鄉的依戀到對馬來西亞國土的認同,經過一段復雜的感情轉換,他們對詩巫的本土精神從疏離到親密并積極投入國家建設。

隨著高等教育的普及,秉承福州人天性愛闖蕩及不安于現狀的精神,大批的詩巫福州人又開始移居至世界各個角落,而且迄今也沒有停止這種遷移。

正是因此,福州人才在世界各地開花結果。

相比于121年前,詩巫福州人的謀生方式由糊口的稻米種植,成功地轉向胡椒、橡膠、伐木、造船業以及金融業等,乃至今日享譽各方的多元化、集團化、全球化的企業經營。

可以說,他們在海外闖出了一片新天地,成為海外華人發展的一個楷模。

而他們之所以會取得如此高的成就,主要原因是:

首先,詩巫福州人凝聚并一直傳承著福州精神,那就是“勇于冒險、敢于犧牲、頑強的斗志、刻苦耐勞、勤奮節約、慎終追遠、愛好和平、鄉梓情濃、熱切為子孫后代追求更美好的世界的拓荒精神。”

在這種精神的引領下,詩巫福州人的組織性和集體意識極強,“福州人在其他的本地華族中是有名的親歷者,且具鋒芒的競爭力。”

而且詩巫福州人有組織性的集體移民方式,在中國人向海外遷徙的歷史上是第一次,正是這個特色奠定了他們成功的基礎。

組織性和集體意識使得福州人在商業活動中更愿意抱團,發揮合作的優勢,這種競爭優勢,是他們能夠優于華人其他族群并且取得成功的關鍵。

其次,詩巫福州人頑強地堅守漢文化的傳承。

在詩巫,福州人在政治經濟等方面都處于優勢地位,因為人數眾多和社會地位高的因素,福州話理所當然地成為詩巫本地的商業語言和社交語言。

詩巫福州人保留了較多華人特性,他們在堅持自己的方言方面也是非常執著的,他們在家中,一般都會以福州話與其他家庭成員交談。

而且砂拉越的福州人與中國福建家鄉的聯系比較密切,縱使是在中國與外界幾乎完全隔絕的時代,砂拉越的福州人也經常回家鄉看看。

詩巫福州人極為重視子女的教育,在詩巫,華文學校和華文教育一直受到極大的重視。

他們從1903年建立第一間學校起,到1935年,學校多達40間,學生人數達到2500人。

這些學校多為漢語和英文并重,為詩巫福州人造就并提供源源不斷的人才。

從那時起,詩巫的福州人,以詩巫為基地,向砂拉越各地、向沙巴、向世界其他地方擴散,涌現出許多人才。

包括企業家、銀行家、科學家、教授等,有力地促進了詩巫福州人的進步與素質的提升。

其三,福州人比較擅長溝通政商關系。

“福州社群中的主要分子活躍于政壇,并在新成立的州政府內贏得具有政治影響力的地位。”

他們通過參政影響政府的決策,創造一個更加有利的商業環境,從而獲得更多的商業利益。

福州人在20世紀70年代木材業中勝出,可以說是幾乎壟斷了這一行業。

除了勤奮與敢于競爭之外,還有就是福州人與執政當局有著良好的關系,能夠從執政當局手上獲得更多政策上的傾斜。

福州人還極善于與其他的族群打交道,因而不需要太久的時間,“福州人就能在他們的地區占有社會各階層的地位”,他們與當地主要民族達雅族的關系比較融洽。

馬來西亞華人研究學者林青青認為:“砂拉越融洽和諧的族群關系向來為人所津津樂道,2014年大馬首相署部長丹斯里就曾呼吁西馬半島人民向沙巴和砂拉越的人民學習宗教容忍及種族和諧。”

在當今馬來西亞砂拉越州詩巫以及其他的省,華人并不是少數民族,相反,華人是一個在經濟、文化等方面占有優勢地位的民族。

詩巫福州人堅持傳統的漢文化傳承,心往一塊想,勁往一處使,并且保持長期的進取心,這就是他們在海外成功闖出一片嶄新天地的最關鍵因素。

“兄弟同心,其利斷金”,此言誠不我欺。

中國古人所說“道不行,乘桴浮于海”,說的是世道不行,我就劃著木筏子出海吧,那只是個人的選擇。而黃乃裳的出海,初心是為了幫更多的國人逃離專制和貧苦,去開拓一個新的家園。誰說中國人的骨子里沒有向外開拓的精神?黃乃裳,就是中國的“哥倫布”。

不同的是,哥倫布在海外開拓的同時,背后有著國家的強力支持,而黃乃裳卻只能獨自打拼,假如黃乃裳也有哥倫布的資源,說不定華人也早在海外建立了一個更強大,更繁榮的家園。