上海的早晨電視劇【上海早晨劇情簡介】

重溫80年代十部全民追看的國產電視劇,當年都曾風靡一時

在那個沒有智能手機和互聯網的歲月里,電視機既是奢侈品,也是全民娛樂的主要渠道。還記得一家人圍坐在電視機前追劇,是很多人童年中最溫馨的畫面。

那時的國產電視劇剛剛起步,因此誕生了很多全民追劇的盛況。但大家提起最多的往往《西游記》《紅樓夢》《濟公》等經典劇集,其實在八十年代還有很多電視劇都曾經風靡一時,今天就來重溫一些當年全民共賞的老電視劇。不知你還記得幾部?

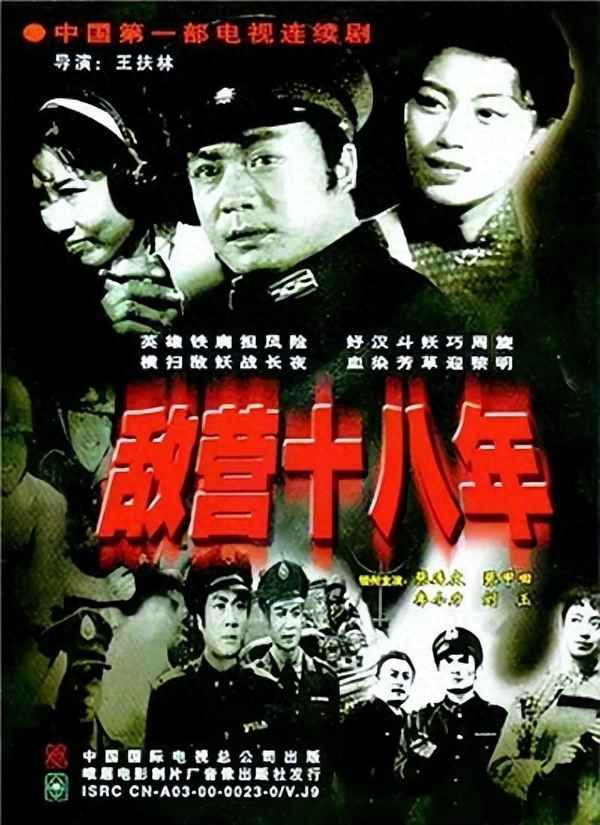

《敵營十八年》是由王扶林,都郁執導,張連文、劉玉等人主演。于1981年首播。

故事講述了解放前夕,員江波為完成黨交給的艱巨任務,只身深入虎穴長達十八年。他不顧個人安危,與敵人巧妙周旋,一次次將情報安全送出,粉碎敵人陰謀,最終迎來解放。

《敵營十八年》作為中國第一部電視連續劇,同時也是第一部諜戰題材電視劇,其開創性不言而喻。在那個文化娛樂資源匱乏的年代,在制作上雖然受到當時技術和條件的限制,但其在劇情設計、人物塑造和敘事節奏等方面都展現出了極高的水準,成為中國電視史上的經典之作。

《蝦球傳》是由耿明辰、高纮、潘浩執導,麥文燕、閃增宏、盧海潮、鐘浩等人主演。于1982年播出。這部劇是國產的第二部電視連續劇,也是廣東省首部電視連續劇。

故事根據黃谷柳同名小說改編,以戰后香港為背景,講述了窮苦孩子蝦球從一個為生存掙扎的流浪兒,逐步成長為自覺為人民利益而奮斗的游擊隊戰士的勵志故事。蝦球自幼喪父,與母親相依為命,生活艱辛。他因被流氓王狗仔利用參與非法活動而陷入困境,后得船家女阿娣相助,被引薦給黑幫老大“鱷魚頭”。在鱷魚頭的手下,蝦球經歷了種種磨難,最終結識了香港抗戰自衛隊員丁大哥,并在其引導下進入東江游擊區,實現了人生的蛻變。

這部劇在劇情上緊湊有序,不拖沓,每一個情節的推進都自然流暢,引人入勝。在播出時引起了轟動。它成為了當時人們熱議的話題,收視率極高。《蝦球傳》開創了內地電視劇改編自粵語小說的先河,也成為第一部打進香港、東南亞地區的大陸電視劇。成方圓演唱的主題歌《游子吟》轟動一時。

《夜幕下的哈爾濱》是由任豪、邵宏來執導,王剛、林達信、遲重瑞、陳劍飛、曲學延等人主演。于1984年播出。

該劇改編自作家陳玙的同名長篇小說。故事發生在抗日戰爭時期被日寇侵占的哈爾濱。中學教師王一民是地下黨員,他智勇雙全,以教師的身份為掩護,秘密進行抗日斗爭。在復雜危險的環境中,他與敵人展開了驚心動魄的較量。

這部劇劇情設計巧妙,情節緊湊,每一集都充滿了懸念和反轉。從地下工作者的潛伏與策反,到日寇的瘋狂搜捕與鎮壓,再到最終的勝利與犧牲,每一個情節都扣人心弦,讓觀眾欲罷不能。當年在中央電視臺首播時,引起了巨大的轟動,成為了人們茶余飯后的熱門話題。

《木魚石的傳說》是由金守泰執導,張運濟、巢萍、申良、梁志農等人主演。于1985年播出。

故事根據流傳在民間的王爾烈的傳說故事改編,講述了清朝乾隆年間,遼寧才子王爾烈因才華出眾被乾隆皇帝賞識,然而因揭發考場時弊而得罪奸臣和珅,被陷害入獄。為教育太子禺琰,乾隆命侍衛與王爾烈陪同太子,以尋找傳說中的木魚石為名,實則體察民間疾苦。在歷經千辛萬苦后,太子終于在蓮花山找到了木魚石,而王爾烈則以自己的智慧和勇氣,教導太子分辨忠奸善惡,最終為朝廷和民間做出了巨大貢獻。

《木魚石的傳說》是一部制作精良、內涵豐富的電視劇。它在劇情設計、人物塑造和畫面呈現等方面都展現出了較高的水準。劇集通過王爾烈和太子的尋石之旅,巧妙地融合了歷史、探險、教育等多種元素,使得整個故事既緊張刺激又富有教育意義。特別是主題曲《一個美麗的傳說》,更是膾炙人口,廣為流傳。

《尋找回來的世界》是由許雷執導,楚雪、戰楠編劇,許亞軍、宋丹丹、黃凱、閃增宏、李明珠、馬靜等人主演。于1985年播出。

該劇改編自柯巖創作的同名小說,以20世紀80年代北方某城市的工讀學校為背景,講述了以徐問、黃主任和于倩倩為代表的工讀學校老師們,如何克服重重困難,通過各種方式教育感化謝越、郭喜向、香秀、宋小麗等誤入歧途的學生,幫助他們重新樹立對生活的信心,重新認識世界的美好。

劇中的問題少年們性格各異,形象生動且真實,如宋小麗的潑辣、伯爵的狡黠等,讓觀眾能夠深刻感受到他們內心的迷茫與渴望。這部劇在播出時引起了極大的轟動,其收視率極高,成為當時街頭巷尾熱議的話題,劇中的演員許亞軍 和宋丹丹也因此走紅。

《蛙女》是由牛犇執導,宋佳、張孝中、孫亞男、藏金生等人主。于1986年播出。

該劇根據作家胡萬春的同名長篇小說改編。故事發生在舊上海,蛙女是一個船家女。她的父親是江湖上聞名的潛水高手。然而,黑幫勢力為了謀取一批沉在黃浦江底的巨額財寶,脅迫蛙女和她的父親為其打撈。在這個過程中,蛙女一家陷入了重重危機。蛙女在歷經磨難與考驗后,逐漸成長并勇敢地與惡勢力展開斗爭,最終成功保護了這批財寶,也為自己和家人爭取到了自由和正義。

這部劇以蛙女這一特殊身份的少女為主角,圍繞著黃浦江底的財寶展開的爭奪,充滿了懸疑和緊張感,讓觀眾始終保持著高度的關注。劇情編排巧妙,節奏緊湊,每一集都充滿了懸念和驚喜,使觀眾欲罷不能。使它成為了當時觀眾們津津樂道的熱門劇集。

《家春秋》是由李莉執導, 巴金編劇,林達信、徐婭、陳曉旭、張莉、孫啟新等人主演。于1987年播出。

該劇改編自巴金先生的同名小說,以五四運動時期為背景,講述了高氏豪門家族內部的矛盾沖突和新舊思想的激烈碰撞。故事圍繞著高家三兄弟覺新、覺民、覺慧的成長與抉擇,以及他們與家族中女性角色如李瑞玨、梅表姐等之間的愛恨情仇展開。在傳統與現代、家族與個人、愛情與責任的交織中,高家成員們經歷了種種磨難與掙扎,最終導致了家族的分崩離析。

該劇劇情忠實于原著,演員們的出色表演將書中的人物栩栩如生地呈現在觀眾面前,這部劇讓更多的人了解了巴金的作品,也讓觀眾對封建制度的罪惡有了更深刻的認識。其高收視率和廣泛的影響力證明了它的成功,成為了中國電視劇史上的經典之作。

《秋海棠》是由郭信玲執導,龔雪、劉偉明、顏彼得等主演的電視劇。于1985年播出。

該劇根據民國作家秦瘦鷗創作的同名言情小說改編。故事發生在民國時期。秋海棠是一個京戲名旦,憑借出色的技藝和俊美的容貌名震一時。軍閥袁寶藩垂涎秋海棠師妹羅湘綺的美貌,設計陷害秋海棠,使他面容被毀,被迫帶著女兒隱居。然而,羅湘綺誤以為秋海棠已死,無奈嫁給了袁寶藩。多年后,秋海棠與羅湘綺重逢,舊情難忘,但為了保護湘綺,秋海棠只能默默忍受痛苦。最終,袁寶藩倒臺,秋海棠卻在貧病交加中離世。

作為一部根據經典小說改編的電視劇,在保留原著精髓的基礎上,進行了合理的改編和創新。秋海棠與羅湘綺之間真摯而無奈的愛情,被命運捉弄,充滿了悲劇色彩,令人動容。這部劇是龔雪的首部電視劇,播出時收割了無數觀眾的眼淚。

《那五》是由謝添執導,馮鞏、倪萍、牛群、牛振華、李丁等人主演。于1995年播出。

該劇改編自張恨水創作的同名小說,故事圍繞著那五這個沒落的八旗子弟展開。那五出生于富貴之家,然而隨著時代的變遷,家道中落。他不事生產,游手好閑,卻又總想著恢復往日的榮光。在社會的變革中,那五經歷了種種啼笑皆非的遭遇,他嘗試過寫小說、當演員、辦報紙等各種營生,但都因自身的缺點和時代的局限而屢屢失敗。在這個過程中,那五見證了社會的變遷。

劇中,那五這個角色被塑造得活靈活現,他的虛榮、懶惰、投機取巧與內心深處的善良和無奈形成鮮明對比。通過那五的經歷,以輕松幽默的方式講述那五的故事,讓觀眾在歡笑中感受到生活的酸甜苦辣。劇中的人物地道的北京對話,還有古舊的北京胡同等場景,讓觀眾感受到了濃郁的地域文化特色。

《上海的早晨》是由張戈導演,嚴翔、李媛媛、奇夢石等人主演。于1989年播出。

這部電視劇根據周而復同名長篇長說改編,故事以上海解放初期為背景,描繪了滬江紗廠的資本家們在新中國成立后的種種經歷和思想轉變。主人公徐義德是滬江紗廠的老板,在新的社會制度下,他試圖維持舊有的經營方式和利益,但在黨的政策引導和工人階級的斗爭下,逐漸認識到自身的局限性和時代的發展趨勢。

作為一部上海人拍的、上海人演的電視劇,這部劇在場景布置、人物氣質、語言習慣等方面都充滿了地道的“海派”風格,使得觀眾在觀劇過程中能夠深切感受到上海的城市魅力和文化底蘊。該劇以其獨特的藝術魅力和深刻的歷史內涵,成為了滬產電視劇的優秀代表之一。

不知你還記得這十部老電視劇嗎?還有哪些劇讓你念念不忘,歡迎在評論區留言。

上海的清晨

【本文記述的是365個平凡的日子里一個天晴的上海清晨,地點在五大新城之一嘉定,從2011年來上海,已十幾年,從寶山居住到原來的閘北(現已合并到靜安區),然后轉戰浦東,最后定居嘉定,我想上海市區的清晨也是差不多的,如果有特別的地方,歡迎留言區討論】

夜上海后的上海清晨,對于一般的工薪階層來說,開始時間是比較晚的,當然6點多就已經天亮了,可6點多對要上班的人來說基本還沒有起來吧。偶然有幸在其他人都要調休中秋假日的這天,能夠休息。設置為排除節假日的鬧鐘,周六還是響了,可想睡懶覺的意志全無,索性借著出去走走的想法,看一看沒有上班的日子,上海的清晨,以一個旁觀者的角度看看清晨中的勤勞的、樸實的和商業氣息濃厚的人民。

沿著出小區的小道,路上已有晨起鍛煉,穿著短褲和背心的老年人和跑步的青春活力的年輕人;門衛處,從車庫駛來的汽車一輛一輛魚貫而出,它們是開車上班的多數是中年人。小區門口的大道上,陸陸續續已停著幾輛“滴滴打車”等候打車人;大道兩邊有一些共享單車密密麻麻的堆著,隨著出入的居民騎走,慢慢的減少。遠處路口的紅綠燈定時的跳轉,與大道兩邊濃綠的樹葉交織變換著,清晨一切都是新的開始。

走過一個紅綠燈就到一條小河邊了,對上海來說,這種小河、小溪遍布,這里小河寬度大概有20米,水深處大概三四米,兩岸都是垂柳和蘆葦,偶爾能看到翠鳥和小天鵝。小河上架著一座鐵橋,全部都用鋼鐵搭建的,路面平鋪著厚重的木頭,這座鐵橋連接著大融城和小區幾萬居民的來往便利。小區的人們通過這座鐵橋可以直接到大融城商場購物和買菜了。正因為來來去去的人多,鐵橋的兩頭都會有附近前來賣菜的農村大爺或大媽,有時房產中介也會在鐵橋的入口擺著易拉寶宣傳待出售的房子。站在鐵橋,敲打著鐵的護欄,是不是能聽到清脆的當當聲;沿著小河的路徑抬頭遠望,遠處是一排排居住的新樓聳立在眼簾,依偎在晨光里。

走過鐵橋,就是附近最熱鬧的商場-大融城,清晨的大融城還沒有正式營業,但地下一樓的永輝超市卻早已開門了,陸陸續續有買菜或超市上班的人們擦肩而過。商場畢竟要到9點才會營業,我今天主要是體驗下市民清晨生活的,以上記述雖是一部分但最好的還是,千千萬萬勞動人民的生活真實。

商場是進不去的,穿過大融城,正對面的是通往城區的主干道“滬宜公路”,這是一條繁忙的大道,現在道路上的汽車和騎電動車的已經非常多了,這些都是為了生活奔波的人們吧,如果不是調休,我也是他們中的一員,朝著生活的使命,往前往前,沒有退路。滬宜公路把大融城和市民氣息濃厚的育英街分開,上海有很多地方都有這種特點,在氣派和都市下,臨近的就是陳舊的村舍和市民生活區。

育英街周邊都是居住的小區,從育英街字面理解,是和教育有關的,查詢了相關資料,因這里有一個學校而出名的,歷史是從1957年創建上海市育才中學而開始設立的,所以附近小區也都很老了。育英街道路不長,大概400多米左右吧,但育英街兩邊集中大量的餐飲店,許多店鋪卻很新,都是經過后續裝修過的,清晨的時候,大部分餐館還沒有開業,它們主要是經營晚上的;偶爾已經開業的是賣早餐的店面,比如賣包子、豆漿的。

走在育英街一旁的道路上,時不時有一輛電動車嗖一下經過,我要去的地方是這條街上的公園。公園名叫好人公園,公園里有一個小湖,湖上有幾個亭子。公園外面停放了許多電動車,門口已經有跟著節奏扭動身軀的大媽了,好多是跳廣場舞的動作,音箱里的音樂飄蕩在公園上空。公園里綠樹成蔭,一條鋪就的標準跑道把公園圍成了一個大大的圈。跑道上已有很多大爺大媽,在健身器材處,也有一堆穿著統一服飾的舞蹈的大媽,手抖動著紅紅的扇子,配合著音箱流出的節奏感強的旋律,姿勢優雅,端莊。跑道兩邊是一個成人才能抱住的樟樹,還有亭子附近生長的針葉松。一個收垃圾的老人,佝僂著背,清唱著小調,調曲似乎是京劇又像黃梅戲里的詞。最不能忍受的是不知從何而來的割樹或除草的機器發出的刺耳的聲音,打破了公園和諧的氛圍。