2023神舟十八號(神舟十六號三位宇航員名字)

中國空間站——神舟十七號發(fā)射又進入倒計時了,按照計劃來說,將在10月發(fā)射,出征中國空間站。

而對于本次任務來說,也是我國2023年常態(tài)化的太空任務,未來也將持續(xù),這不,我國2024年的載人航天任務說明也來了。

根據(jù)中國載人航天工程辦公室表示,2024年將陸續(xù)實施天舟七號貨運飛船、神舟十八號載人飛船、天舟八號貨運飛船、神舟十九號載人飛船等4次飛行任務,所以,未來我國將保持“天舟貨運飛船,神舟載人飛船”的循環(huán)任務執(zhí)行。

這不,神舟十七號10月就要發(fā)射了,關于航天員的熱議,不少人也在說明了。

其實對于這一次任務的航天員,我國在神舟十六號任務執(zhí)行的時候,就公開說明了——已經(jīng)確定了神舟十七號航天員,并且在訓練之中,只是沒有披露出詳細的情況,這是因為我國要對航天員進行保密,所以,不會直接公布。

一般在執(zhí)行任務的數(shù)小時內才會公布,所以,大家要看詳細的名單,只需要等待10月我國執(zhí)行載人飛船任務發(fā)射的時候,就知道了。

這不,關于我國神舟十七號航天員的事情,不少人也在提出疑問,這一次我國航天員的指令長可能是誰,這一次會不會有女航天員呢?下面我們就以推測,分析的情況來說明。

其實,對于神舟十七號任務來說,如果大家對我國航天員的情況了解的話,這個說明就不難了,我國載人飛船任務一直保留了一種模式。

那就是“老帶新”,而大家知道的老航天員——剩下的名額也就沒有多少了。

在神舟十六號航天員執(zhí)行任務的時候,我國前兩批次的航天員16人,已經(jīng)13人圓夢中國空間站,而過后,就只有三名航天員沒有進入中國空間站。

分別為楊利偉、劉旺與張曉光。

所以,如果依靠“老帶新”的策略來講,就只剩下了這三位了,而進一步來看,楊利偉是可以排除的。

楊利偉雖然是中國進入太空的第一人,并且從資歷上來講,也是非常不錯的,而且楊利偉也多次公開說明了,自己一直保持鍛煉的狀態(tài),只要祖國需要,可以直接參與任務。

但是,從楊利偉的活動情況來看,是沒有這個可能性的,因為在今年7月、8月的時候,楊利偉也都還在參與科普活動,依照中國航天規(guī)則,執(zhí)行任務的神舟十七號任務的航天員,都是采取封閉式訓練,是不會在外面參與活動,那就可以直接否定了。

所以,對楊利偉來說,可能很多人覺得有點小遺憾,畢竟在2003年10月飛天之后,在2023年是20周年節(jié)點,如果能夠上一次中國空間站,那必然是一個完美的句號,可惜了,這一次可以排除了,所以,剩下也就只有劉旺與張曉光。

劉旺是我國神舟九號的航天員,在2012年6月的時候,與景海鵬、劉洋執(zhí)行天宮一號與神舟九號載人交會對接任務。

而張曉光是神舟十號航天員,2013年4月,張曉光入選天宮一號與神舟十號載人飛行任務飛行乘組,與聶海勝、王亞平乘神舟十號進入太空。

從這個情況來看,劉旺與張曉光都是具有成為我國神舟十七號任務指令長的可能性。

所以,屬于2選1,但是,對于我個人的偏向來說,劉旺的概率相對要大一點,后面一次任務可能是張曉光。

那會不會有女航天員?對于女航天員來說,我國的女航天員并不多,大家熟悉的就只有劉洋,王亞平。

其實在第三批次之中還有一位女航天員,只是我國沒有公布名字。

對于劉洋,王亞平來說,真的要執(zhí)行任務,那實力就不可小覷了,完全是具備的。

劉洋——2012年執(zhí)行過神舟九號載人飛行任務,是中國第一位進入太空的女航天員,在2022年的時候,執(zhí)行過神舟十載人飛行任務。

王亞平——2013年執(zhí)行過神舟十號飛行任務,2021年10月-2022年4月,執(zhí)行神舟十三號任務,是中國首位進駐空間站、首位出艙活動的女航天員,也是中國首位太空教師。

所以,從資歷上來講,兩位女航天員完全都可以再次執(zhí)行飛行任務。

但是,從時間節(jié)點上來說,這兩位女航天員不可能快速進入到新一輪的任務之中。

最為關鍵的是,這兩位女航天員從近期的活動情況來看,也可以直接排除。

9月的時候,劉洋現(xiàn)身鄭州大學2023級新生開學典禮,而王亞平也在接受采訪,給大家講解太空授課的驚喜。

所以,這與上面說楊利偉的情況一樣,都是在參與科普相關的活動,那也就直接排除了。

但是,這也并不是說沒有這個可能,因為還有一位第三批次的女航天員,這還是有可能參與的。

所以,如果真的出現(xiàn)女航天員的話,那只能是第三批次的,這就是大概的情況。

當然,未來我國的女航天員可能會變得更多,而且我國選拔的條件在發(fā)生改變,同時,國外的航天員也會在未來參與其中。

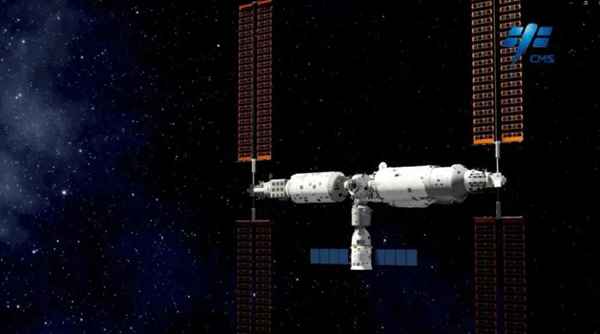

所以,中國空間站在不斷“國際化”,這也是我國空間站發(fā)展的趨勢,因為中國要把空間站建成開展大規(guī)模空間科學實驗與應用的太空實驗基地。

同時,增強國際項目,國外航天員的相互合作,在這樣的情況之下,才有望產(chǎn)出一大批重大科學成果,突破一大批核心關鍵技術,獲得無法估量的經(jīng)濟和社會效益。

所以,很多人看到我國公布首批次國外項目或者參與國的名單,都有點驚訝,其實這沒什么驚訝的,我國就是走得開放路線,只要符合要求就行,而且未來這樣的情況只會更多。