司法考試監(jiān)察法及答案、法考監(jiān)察法是哪個老師講呢

摘要

我國在《監(jiān)察法》實施后仍存在因監(jiān)察法律規(guī)范供給不足而導(dǎo)致的法制困境。《監(jiān)察法實施條例》在一定程度上紓解了這種困境,并對學(xué)界和實務(wù)界圍繞《監(jiān)察法》的諸多困惑及爭議做出了回應(yīng)。《監(jiān)察法實施條例》主要通過融合相關(guān)紀檢監(jiān)察規(guī)范性文件、借鑒刑事訴訟法律規(guī)范、吸納《監(jiān)察法釋義》中的辦案“規(guī)則”等路徑,增加了監(jiān)察法律規(guī)范供給。以對監(jiān)察措施的程序控制強化為視角,《監(jiān)察法實施條例》回應(yīng)了既有爭議問題,明確規(guī)定了各監(jiān)察措施適用的時間節(jié)點、系統(tǒng)整合了談話措施、部分消除了留置條件的不確定性等。但在政治性話語與法律性話語的交融調(diào)適過程中,《監(jiān)察法實施條例》中仍存在著兼容性方面的偏差和疏漏:職務(wù)違法/犯罪二元區(qū)分的規(guī)則與一體化規(guī)則之間、監(jiān)察規(guī)則與紀檢規(guī)范之間,均存在一定的矛盾或沖突;部分概念表述亦欠缺法律規(guī)范應(yīng)有的精準性和邏輯性。直面由紀委監(jiān)委合署辦公、執(zhí)紀執(zhí)法一體推進等所帶來的監(jiān)察法律規(guī)范的復(fù)雜性,從法制化邁向法治化,是我國監(jiān)察法制建設(shè)的未來方向。

關(guān)鍵詞:監(jiān)察法實施條例 監(jiān)察法制 監(jiān)察權(quán)限 監(jiān)察措施 兼容性偏誤

一、問題的提出

“法治化”是深化監(jiān)察體制改革的目標之一,而實現(xiàn)監(jiān)察法制化則是重要前提。2021年9月20日,《監(jiān)察法實施條例》(以下簡稱《條例》)頒布并實施,這是國家監(jiān)察委員會制定的首部監(jiān)察法規(guī)。該法規(guī)不單是理解與適用《中華人民共和國監(jiān)察法》(以下簡稱《監(jiān)察法》)具體條文的解釋性文件,其更能凸顯出我國監(jiān)察制度實現(xiàn)法制化、走向法治化的路徑和方向。

學(xué)界前期研究表明,我國在《監(jiān)察法》實施后仍存在因監(jiān)察法律規(guī)范供給不足而導(dǎo)致的法制困境,表現(xiàn)為監(jiān)察權(quán)行使中“以紀代法”、實際參照甚或依據(jù)《刑事訴訟法》和中央紀委國家監(jiān)委編寫的《〈中華人民共和國監(jiān)察法〉釋義》(以下簡稱《監(jiān)察法釋義》)辦案等方面。這種監(jiān)察法制困境是我國推進監(jiān)察體制改革不可避免的附隨性結(jié)果,其根源在于《監(jiān)察法》規(guī)制對象的復(fù)雜性與其實際內(nèi)容粗放性之間的失衡,以致監(jiān)察法律規(guī)范需求與供給間的緊張。在需求方面,與其他法律部門不同,《監(jiān)察法》所需規(guī)制的對象極具復(fù)雜性。深化國家監(jiān)察體制改革是事關(guān)全局的重大政治體制改革,依托紀檢、拓展監(jiān)察,此次改革對相關(guān)國家權(quán)力和組織機構(gòu)做了深度融合。改革后,監(jiān)察機關(guān)的權(quán)力具有復(fù)合屬性,與紀檢機關(guān)合署辦公的體制還為其“增添”了執(zhí)政黨紀律檢查權(quán)的屬性,從而使得監(jiān)察權(quán)的屬性更為復(fù)雜,這就需要監(jiān)察法律規(guī)范對此做出系統(tǒng)全面的規(guī)制。

但基于下列主要原因,實際的供給卻難以匹配上述法制需求。其一,出于立法經(jīng)驗不足、避免透支法律權(quán)威和束縛實踐手腳等因素,頂層改革者選擇了“宜粗不宜細”的監(jiān)察立法策略。其二,監(jiān)察法律體系具有封閉性,監(jiān)察機關(guān)不受既有法律體系的規(guī)制,尤其對于以往由《刑事訴訟法》規(guī)制的職務(wù)犯罪調(diào)查行為。其三,在獲得全國人大及其常委會授權(quán)之前,國家監(jiān)察機關(guān)無權(quán)以創(chuàng)制法規(guī)的方式增加供給,轉(zhuǎn)而訴諸“紀檢立規(guī)”這種應(yīng)急性選擇,即黨的機關(guān)獨自或者與監(jiān)察機關(guān)聯(lián)合發(fā)文制定紀檢監(jiān)察黨規(guī)。

《條例》的出臺在一定程度上紓解了上述監(jiān)察法制困境,進而回應(yīng)了學(xué)界和實務(wù)界在《監(jiān)察法》理解與適用方面的諸多困惑及爭議。對此,在目前《條例》語境下的相關(guān)研究中已有部分的體現(xiàn),但本文擬以監(jiān)察法制化為主線,作相對全面的整體性與針對性的闡釋。首先,正文第一部分在整體層面揭示了《條例》紓解監(jiān)察法制困境的總體路徑,即《條例》通過何種方式增加了監(jiān)察法律規(guī)范的供給。其次,第二部分具體以監(jiān)察措施為切入點,圍繞《條例》對監(jiān)察法制困境的紓解做更為精細的論證。最后,第三部分反思了《條例》在推動實現(xiàn)監(jiān)察法制化過程中仍存在的主要問題。《條例》對監(jiān)察法制困境的紓解伴隨著政治性話語和法律性話語的交融碰撞,本文對由此帶來的兼容性偏誤進行了剖析。

二、規(guī)范整合:《條例》紓解監(jiān)察法制困境的總體路徑

盡管《監(jiān)察法》的制定出臺是實現(xiàn)監(jiān)察法制化的重要里程碑,但我國仍然面臨著監(jiān)察法制困境,其具體表現(xiàn)為以下三個方面:第一,存在“紀法不分”“以紀代法”“紀法規(guī)制不平衡”等此類問題,即以黨內(nèi)紀檢規(guī)范規(guī)制監(jiān)察權(quán)力行使,“立法供給不足、黨規(guī)映射有余”;第二,監(jiān)察機關(guān)名義上排除適用《刑事訴訟法》但實則將其作為規(guī)則參照,尤其在監(jiān)察措施及取證程序規(guī)制方面,監(jiān)察法律規(guī)范與刑事訴訟法律規(guī)范之間的關(guān)系“曖昧”;第三,《監(jiān)察法釋義》不具有法律效力,但卻成為監(jiān)察實踐的“法律”依據(jù),甚至做了超出《監(jiān)察法》文本射程的“解釋”。上述三個方面均與“依法行使監(jiān)察職權(quán)”的改革要求相悖,這種監(jiān)察法制困境亟待破解。總體而言,《條例》通過對相關(guān)法律規(guī)范的整合,增加了監(jiān)察法律規(guī)范供給,紓解了監(jiān)察法制困境,具體包括以下三個方面:

(一)修正“以紀代法”:融合紀檢監(jiān)察規(guī)范性文件

《條例》融合了《監(jiān)察法》實施以來的部分紀檢監(jiān)察規(guī)范性文件中的內(nèi)容,從而使這部分既有規(guī)則成為嚴格意義上的監(jiān)察法規(guī),成為規(guī)范監(jiān)察活動的正式法律依據(jù)。

盡管國家監(jiān)察委員會于2019年10月26日之后才正式享有制定監(jiān)察法規(guī)的權(quán)力,但在此之前,國家監(jiān)委實際上已經(jīng)制定了一部分規(guī)范性文件,對監(jiān)察權(quán)的行使進行調(diào)整和規(guī)制。但此做法卻有待商榷:一方面,以黨內(nèi)法規(guī)調(diào)整監(jiān)察活動,存在一定程度上的合法性問題。一部分規(guī)范性文件屬于黨內(nèi)法規(guī),例如2019年制定的《中國紀律檢查機關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》(以下簡稱《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》)。該文件將監(jiān)察機關(guān)納入其調(diào)整范圍,由于缺乏《監(jiān)察法》的實施細則,監(jiān)察機關(guān)在辦案過程中亦不得不以《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》作為監(jiān)察調(diào)查的操作規(guī)則,黨內(nèi)法規(guī)成為監(jiān)察機關(guān)辦案的直接依據(jù)。即使監(jiān)委與紀委合署辦公,監(jiān)察調(diào)查與紀律審查具有一定的同步性,但《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》屬于黨內(nèi)法規(guī),“黨內(nèi)法規(guī)不能直接為國家機構(gòu)設(shè)定職權(quán)”,故其在應(yīng)然層面不宜直接適用于監(jiān)察活動,否則會導(dǎo)致“以紀代法”。另一方面,即使是國家監(jiān)委制定的規(guī)范性文件,也會因其法律位階不明等問題而為監(jiān)察實踐帶來困境。國家監(jiān)委在推進監(jiān)察體制改革過程中已陸續(xù)制定了一系列規(guī)范性文件,例如,《國家監(jiān)察委員會與最高人民檢察院辦理職務(wù)犯罪案件工作銜接辦法》(以下簡稱《工作銜接辦法》),《監(jiān)察機關(guān)監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)定》(以下簡稱《監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)定》)等。但此類文件在我國法律體系中的位階不明,會為其在實際工作中的具體應(yīng)用帶來一系列問題,使一線監(jiān)察機關(guān)辦案人員面臨一系列法律適用上的困擾。

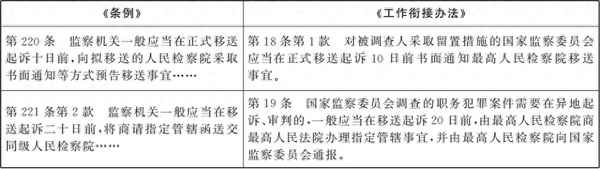

《條例》通過整合一部分紀檢監(jiān)察規(guī)范性文件中的規(guī)則,對緩解上述問題具有積極意義。在整合紀檢規(guī)范性文件方面,例如《條例》第74條第3款吸收了《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》第48條相關(guān)要素,確立了“與涉嫌嚴重職務(wù)違法的被調(diào)查人進行談話的,應(yīng)當全程同步錄音錄像”的規(guī)則。《條例》第192條第3款(調(diào)查與審理相分離原則)和第194條(審理期限)分別移植了《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》第54條和第55條第3款中的相應(yīng)規(guī)定。在整合監(jiān)察規(guī)范性文件方面,《條例》第五章借鑒了《監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)定》的框架體系,將監(jiān)察程序明確為線索處置、初步核實、立案、調(diào)查、審理、處置、移送審查起訴七個階段。再如,《條例》第220條、221條第2款分別以《工作銜接辦法》第18條第1款、第19條為藍本,形成了監(jiān)察機關(guān)提前預(yù)告移送審查起訴事宜、提前商請指定管轄事宜等監(jiān)檢銜接方面的統(tǒng)一規(guī)定(見表1),結(jié)束了地方監(jiān)察機關(guān)無法直接適用以國家監(jiān)察委員會為規(guī)范對象的《工作銜接辦法》的窘境。

表1 《條例》對《工作銜接辦法》中相關(guān)內(nèi)容的整合

(二)優(yōu)化“法法銜接”:借鑒刑事訴訟法律規(guī)范

監(jiān)察機關(guān)的調(diào)查活動不適用《刑事訴訟法》,這是頂層設(shè)計者在監(jiān)察體制改革初期強調(diào)的重點。對此,除了學(xué)界在程序正當性等方面的爭議和擔憂外,更為現(xiàn)實的問題是這會實際帶來監(jiān)察法律規(guī)范的供給不足。盡管《監(jiān)察法》第四章、第五章規(guī)定了具體調(diào)查措施及相應(yīng)的程序性規(guī)范,但“《監(jiān)察法》條文的體量并不足以構(gòu)建細致入微的調(diào)查制度與取證程序,相較于刑事訴訟法這種專門的程序法而言,其程序性規(guī)定尚顯粗疏,在實際的調(diào)查活動中可能出現(xiàn)無法可依的局面”。

《條例》通過借鑒或銜接相關(guān)刑事訴訟法律規(guī)范,緩解了上述因不適用《刑事訴訟法》而帶來的規(guī)范供給困境。以非法證據(jù)排除規(guī)則為例,《條例》第65條第2款整體對應(yīng)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》(以下簡稱《新刑訴法解釋》)第123條的第1項和第2項,而其第3項和最高法《解釋》第125條則被第65條第1款吸收;該條第3款則可能直接借鑒了《刑事訴訟法》第56條第1款第2句,由于監(jiān)察委員會并非司法機關(guān),故后者中的“司法公正”被改為“公正處理”(見表2)。這樣一來,《條例》第65條不僅澄清了《監(jiān)察法》第33條第3款的具體涵義,而且也回應(yīng)了學(xué)界圍繞該條款的一些爭議,從而為監(jiān)察實踐提供了直接的法律依據(jù)。此外,《條例》中證據(jù)概念和種類(第59條第1款)、職務(wù)犯罪案件調(diào)查終結(jié)的證明標準(第63條第1款)、訊問的程序(第83條)、留置的適用條件(第92條至第96條)等內(nèi)容均借鑒了《刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋中的相應(yīng)規(guī)定。

表2 《條例》對《新刑訴法解釋》中非法證據(jù)排除規(guī)則內(nèi)容的借鑒

《條例》之所以大量借鑒相關(guān)刑事訴訟法律規(guī)范,可能與頂層改革者深入推進“法法銜接”有關(guān),借鑒、吸納甚至移植后者內(nèi)容,是實現(xiàn)“銜接”的直接手段。近幾年中央紀委全會強調(diào),監(jiān)察機關(guān)“主動對接以審判為中心的訴訟制度改革”,“細化監(jiān)察權(quán)運行機制,進一步健全監(jiān)察法與刑法、刑事訴訟法等對接機制”。借鑒刑事訴訟法律規(guī)范成為紓解監(jiān)察法制困境的路徑之一,其背后的根本原因在于一部分監(jiān)察調(diào)查活動與刑事偵查具有同質(zhì)性。一方面,《監(jiān)察法》本身就已對《刑事訴訟法》有所借鑒,作為解釋性法規(guī)的《條例》進一步借鑒刑事訴訟法律規(guī)范實乃應(yīng)有之義。另一方面,《監(jiān)察法》第33條第2款規(guī)定,“監(jiān)察機關(guān)在收集、固定、審查、運用證據(jù)時,應(yīng)當與刑事審判關(guān)于證據(jù)的要求和標準相一致”;刑事審判關(guān)于證據(jù)的要求和標準對審判前的程序具有“投影效應(yīng)”,借鑒刑事訴訟法律規(guī)范來規(guī)制專門針對職務(wù)犯罪案件的監(jiān)察調(diào)查程序可能也是一條無法繞開的道路。已相對成熟的刑事訴訟法律規(guī)范之于《條例》而言,是一座現(xiàn)成的“資源庫”。

(三)摒棄“依釋義辦案”:吸納《監(jiān)察法釋義》內(nèi)容

盡管《監(jiān)察法釋義》并非法律淵源意義上的監(jiān)察法規(guī),但卻實際扮演了臨時“監(jiān)察法解釋”的角色,在某種程度上成為監(jiān)察實踐的依據(jù)。例如,杭州市紀委監(jiān)委第七審查調(diào)查室在辦理一起國有企業(yè)負責人受賄案件時運用了鑒定措施,在調(diào)查人員如何參與鑒定過程、補充鑒定或重新鑒定的提起等方面,該部門直接援引了《監(jiān)察法釋義》中的有關(guān)內(nèi)容。《監(jiān)察法釋義》在實然層面發(fā)揮了法律規(guī)范的功能,但這其實與依“法”監(jiān)察的要求存在一定距離。

有“法”是依“法”的前提,《條例》在某種意義上取代了《監(jiān)察法釋義》。一方面,《條例》吸收了《監(jiān)察法釋義》中的部分內(nèi)容,這些規(guī)則從而具有了正式法規(guī)的效力。例如,上述杭州市紀委監(jiān)委辦理案件時引用的《監(jiān)察法釋義》中關(guān)于鑒定的內(nèi)容,已被《條例》第147條、第149條吸收。再如,關(guān)于監(jiān)察對象范圍的《條例》第39條至第43條,也在一定程度上吸收了《監(jiān)察法釋義》中的相關(guān)內(nèi)容。另一方面,從功能上看,《條例》成為正式的《監(jiān)察法》解釋性規(guī)范,結(jié)束了依據(jù)《監(jiān)察法釋義》辦案的無奈。《條例》共計9章287條,體例上與《監(jiān)察法》的各章一一對應(yīng),其內(nèi)容是對后者相應(yīng)條文的具體解釋。通過對監(jiān)察制度進行科學(xué)化、體系化的集成,該條例成為一部全面系統(tǒng)規(guī)范監(jiān)察工作的基礎(chǔ)性法規(guī)。

三、爭議問題回應(yīng):以《條例》對監(jiān)察措施的程序控制強化為例

進一步來看,以《監(jiān)察法》中的相應(yīng)條款及學(xué)界以往的相關(guān)研究作為參照系,《條例》回應(yīng)了《監(jiān)察法》適用方面的諸多困惑及爭議。筆者以《條例》第四章“監(jiān)察權(quán)限”中的監(jiān)察措施條款作為切入點,以求實現(xiàn)以點帶面的效果。之所以將其作為分析對象,是因為監(jiān)察措施是監(jiān)察機關(guān)進行監(jiān)督執(zhí)法的直接手段,是監(jiān)察權(quán)力與個人權(quán)利直接進行“對話”的場域,且其所涉內(nèi)容一直以來在學(xué)界和實務(wù)界存在較多爭議。由于監(jiān)察措施條款數(shù)量較多,筆者只擇要闡釋。在整體層面,筆者將重點分析各項監(jiān)察措施適用的時間節(jié)點問題,即監(jiān)察機關(guān)在哪一程序階段才可以適用某種具體措施,這涉及到相關(guān)監(jiān)察權(quán)力的介入時點;在具體層面,筆者主要分析較為靈活的談話措施以及強制性最強的留置措施。

(一)監(jiān)察措施適用時間節(jié)點的明晰

《條例》第四章第三節(jié)至第十五節(jié)規(guī)定了以下監(jiān)察措施:(1)談話;(2)訊問;(3)詢問;(4)留置;(5)查詢、凍結(jié);(6)搜查;(7)調(diào)取;(8)查封、扣押;(9)勘驗檢查;(10)鑒定;(11)技術(shù)調(diào)查;(12)通緝;(13)限制出境。通過第一節(jié)“一般要求”中的第55條及各項措施的對應(yīng)條款,上述監(jiān)察措施適用的時間節(jié)點或者說程序階段均得到了相對明確的規(guī)定。

第55條第1款區(qū)分了監(jiān)察機關(guān)在立案前后可以采取的監(jiān)察措施種類,從而嚴格限定了各項監(jiān)察措施所適用的程序階段,對監(jiān)察權(quán)力的控制具有一定積極意義。依據(jù)《條例》第五章,監(jiān)察程序包括線索處置、初步核實、立案、調(diào)查、審理、處置及移送審查起訴等階段。訊問、留置、凍結(jié)、搜查、查封、扣押、通緝措施只得在立案之后(即進入到調(diào)查階段)被適用。換言之,這七種措施是嚴格意義上的“調(diào)查措施”,監(jiān)察機關(guān)在線索處置、初步核實、立案階段不得適用。允許在初步核實中適用的措施包括談話、詢問、查詢、調(diào)取、勘驗檢查、鑒定、限制出境措施。即在初步核實階段,監(jiān)察機關(guān)不可使用該范圍之外的其他監(jiān)察措施。但是,這些措施所適用的程序階段卻不限于初步核實,依據(jù)相應(yīng)的具體條款,在立案后的調(diào)查階段,監(jiān)察機關(guān)同樣有權(quán)適用這些措施。因此,談話、詢問、查詢等上述可在初步核實中適用的措施,并非單純的“調(diào)查措施”;一些既有研究將上述所有措施均定位為“調(diào)查措施”,可能有所偏頗。此外,上述各項措施適用時間節(jié)點的厘清,也回應(yīng)了學(xué)界對該問題的爭議。

關(guān)于適用技術(shù)調(diào)查措施的時間節(jié)點有必要單獨予以強調(diào):相對于《監(jiān)察法釋義》和《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》,《條例》第55條第1款對技術(shù)調(diào)查在初步核實階段的適用作出了更為嚴格的限制。依據(jù)該條款,監(jiān)察機關(guān)可以在初步核實中適用技術(shù)調(diào)查,但“設(shè)區(qū)的市級以下監(jiān)察機關(guān)在初步核實中不得采取技術(shù)調(diào)查措施”。換言之,只有省級及以上的監(jiān)察機關(guān)可以在初步核實階段適用技術(shù)調(diào)查。僅從《監(jiān)察法》第28條文義看,技術(shù)調(diào)查是一種在“調(diào)查”階段適用的監(jiān)察措施。由于《監(jiān)察法》中“調(diào)查”一詞所指較為模糊,因此對于在初步核實階段能否適用技術(shù)調(diào)查措施引發(fā)了諸多爭議。《監(jiān)察法釋義》將可采取該措施的時間節(jié)點提前到初步核實階段:“如需要采取技術(shù)調(diào)查或者限制出境等措施的,監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當嚴格履行審批手續(xù),交有關(guān)機關(guān)執(zhí)行。”《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》在“初步核實”一章中亦有類似規(guī)定(第34條第2款):“需要采取技術(shù)調(diào)查或者限制出境等措施的,紀檢監(jiān)察機關(guān)應(yīng)當嚴格履行審批手續(xù),交有關(guān)機關(guān)執(zhí)行。”可見,這兩者并未對可在初步核實階段適用技術(shù)調(diào)查的監(jiān)察機關(guān)的級別進行限定,僅以“應(yīng)當嚴格履行審批手續(xù)”作為控制手段。《條例》通過“級別限定”的控制方式,在一定程度上限制了技術(shù)調(diào)查這一直接關(guān)涉?zhèn)€人信息和隱私的監(jiān)察措施在初步核實階段的適用,同時也為省級及以上監(jiān)察機關(guān)能夠及時查辦重大職務(wù)犯罪案件留出了的空間,從而在打擊職務(wù)犯罪和個人權(quán)利保障之間實現(xiàn)一種平衡,同時也回應(yīng)了學(xué)界對在立案調(diào)查前適用技術(shù)調(diào)查的質(zhì)疑和以往職務(wù)犯罪辦案機關(guān)在立案前存在及時采取該措施的緊迫需求。

(二)談話措施的系統(tǒng)整合

《監(jiān)察法》第19、45條等規(guī)定了談話措施,但由于該法并未明確監(jiān)察談話的具體類型,在實踐中產(chǎn)生監(jiān)察談話類型不一、談話混同等問題。更為尷尬的是,由于監(jiān)察談話法律規(guī)范的模糊性與供給不足,監(jiān)察機關(guān)適用該措施時只能參考《行政監(jiān)察法》、部分黨內(nèi)法規(guī)、權(quán)威機構(gòu)的相關(guān)釋義等。《監(jiān)察法》規(guī)定的談話措施源于紀律檢查機關(guān)的“談話”;紀檢談話可在線索處置、初步核實、審查等多個環(huán)節(jié)適用。《監(jiān)察法》以法定化的方式將其吸納后,該措施的適用靈活性和性質(zhì)多元性與相關(guān)監(jiān)察規(guī)范的模糊性以及程序的法定性之間存在緊張關(guān)系。《條例》在一定程度上解決了這一問題:其將《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》中較為分散的談話規(guī)則做了較為系統(tǒng)的整合和轉(zhuǎn)化,集中規(guī)定為“談話”一節(jié),從而細化了談話的適用條件,同時也體現(xiàn)出了談話本身所具有的類型性及復(fù)雜性。依據(jù)《條例》第70條第1款,“談話”的適用對象是“涉嫌職務(wù)違法的監(jiān)察對象”,具體包括三類:線索處置談話、初步核實談話和調(diào)查談話。從《條例》整個文本范圍來看,其還使用了“談心談話”(第18條)、“談話提醒”(第179條、第201條等)等表述,另外還有審理階段的“談話”(第195條)。但第四章第三節(jié)規(guī)定的“談話”措施應(yīng)是一個較為狹義概念,即僅包括上述三類“談話”,其目標均為要求涉嫌職務(wù)違法的監(jiān)察對象“如實說明情況或者作出陳述”。

首先,線索處置談話對應(yīng)的是《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》中的“談話函詢”,是監(jiān)察機關(guān)處置問題線索的方式之一。《條例》將“談話函詢”拆開,“談話”和“函詢”成為問題線索處置的兩種獨立方式,前者即線索處置談話。“線索處置”是監(jiān)察程序的一部分,依據(jù)《條例》第71條,“對一般性問題線索的處置,可以采取談話方式進行”,這與第174條第1款中所列舉的作為線索處置方式的“談話”相對應(yīng)。一方面,線索處置談話與上述“談話提醒”不同。后者是監(jiān)察機關(guān)對“有職務(wù)違法行為但情節(jié)較輕的”監(jiān)察對象的最終處置,即“談話提醒”是一種“結(jié)果性談話”,意味著對監(jiān)察對象的否定性評價。盡管線索處置談話是對線索的“處置”,但從整體來看,該類“談話”仍是一種“過程性談話”。當監(jiān)察機關(guān)認為某線索只是“一般性問題線索”時,其經(jīng)與監(jiān)察對象展開談話,最終的處理結(jié)果要視具體情況而定,具體包括予以了結(jié)、談話提醒、再次談話或者初步核實等。另一方面,線索處置談話與上述“談心談話”亦不同。《條例》第18條規(guī)定的“談心談話”是一種監(jiān)察機關(guān)主動開展的日常監(jiān)督活動;監(jiān)察機關(guān)通過與公職人員談心談話,“發(fā)現(xiàn)政治品行、行使公權(quán)力和道德操守方面有苗頭性、傾向性問題的,及時進行教育提醒”。可見,監(jiān)察機關(guān)的“談心談話”是與紀檢機關(guān)的“談心談話”相對應(yīng)。

其次,依據(jù)《條例》第74條第1款,調(diào)查談話是指監(jiān)察機關(guān)對涉嫌職務(wù)違法的被調(diào)查人立案后所進行的“談話”。《監(jiān)察法》第20條其實就已框定了調(diào)查談話的適用對象及案件性質(zhì),即“涉嫌職務(wù)違法的被調(diào)查人”,從而厘清了調(diào)查談話與訊問的界線,后者針對的僅是涉嫌職務(wù)犯罪的被調(diào)查人。但可能由于該條第1款用語較為模糊、未明確使用“談話”這一概念,使得監(jiān)察實踐中調(diào)查談話的定位及其與訊問、詢問的界分仍較模糊。《條例》則用“談話”“訊問”“詢問”三節(jié)更為詳細的規(guī)定消除了這種模糊性。調(diào)查談話是在涉嫌職務(wù)違法案件中與訊問相對應(yīng)的措施,兩者目的均為獲取被調(diào)查人的言詞證據(jù):前者對應(yīng)的是監(jiān)察證據(jù)種類中的“被調(diào)查人陳述”,后者對應(yīng)的是“被調(diào)查人供述和辯解”。而調(diào)查談話與詢問的界分主要在適用對象,依據(jù)《條例》第85條,在調(diào)查涉嫌職務(wù)違法的案件時,詢問適用于“證人、被害人等人員”。另外,以往調(diào)查談話程序性規(guī)則的缺乏,使得學(xué)界認為該措施存在被濫用的風險,《條例》第74條至第79條分別規(guī)定了首次調(diào)查談話、談話同步錄音錄像、談話場所、談話對象權(quán)利保障、談話筆錄制作、被調(diào)查人自書材料等方面的程序規(guī)則,能在一定程度上消除學(xué)界的上述擔憂。

最后,初步核實談話相當于調(diào)查談話的提前適用,兩者均以查明案件事實為指向,同屬“調(diào)查型談話”。盡管初步核實時還未成“案”,但初步核實是以“案件查辦”為目的,當監(jiān)察機關(guān)認為“具有可查性的職務(wù)違法和職務(wù)犯罪問題線索”時,才會啟動初步核實程序(《條例》第176條)。但與調(diào)查談話作為涉嫌職務(wù)違法案件中的常規(guī)措施不同,初核談話的適用受到較為嚴格的限制。《條例》第73條規(guī)定:“監(jiān)察機關(guān)開展初步核實工作,一般不與被核查人接觸;確有需要與被核查人談話的,應(yīng)當按規(guī)定報批。”而依據(jù)第74條第1款,調(diào)查談話的適用不需以“報批”為前提。可見,談話是初步核實中的一種特殊措施,監(jiān)察機關(guān)原則上不可對被核查人直接進行談話。

綜上,《條例》“談話”一節(jié)的關(guān)鍵意義是在一定程度上實現(xiàn)了“談話”的類型化,這對學(xué)界和實務(wù)界是一種及時的回應(yīng)。一方面,“談話”本身是可在多個程序階段適用的監(jiān)察措施,且遵循不同的程序規(guī)定。以往學(xué)界僅將“談話”作為“調(diào)查措施”的認識可能有所偏頗。另一方面,談話與訊問、詢問等措施的界線也更為明確。三者通過適用案件類型、適用對象等要素可以劃出各自相對清晰的邊界,這與監(jiān)察案件本身性質(zhì)的多元性和復(fù)雜性基本相稱。

(三)留置適用條件不確定性的緩解

留置是人身強制性程度最高的監(jiān)察措施,《條例》通過專門的“留置”一節(jié)細化了其適用條件,部分消除了《監(jiān)察法》第22條的“不確定性”,填補了留置規(guī)范的空白。

其中較為關(guān)鍵的是,《條例》對“嚴重職務(wù)違法”做出了界定,從而明確了留置適用的涉案要件。《監(jiān)察法》第22條第1款規(guī)定的涉案要件是“被調(diào)查人涉嫌貪污賄賂、失職瀆職等嚴重職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪”,學(xué)界及實務(wù)界圍繞“嚴重職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪”的理解存在諸多爭論,主要包括三種觀點:“嚴重職務(wù)違法”和“嚴重職務(wù)犯罪”二元說、“職務(wù)犯罪”和“嚴重職務(wù)違法”二元說以及“職務(wù)犯罪”一元說。這些爭議主要在于《監(jiān)察法》所規(guī)定的“嚴重職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪”中“嚴重”的修飾對象、“嚴重職務(wù)違法”與其他“職務(wù)違法”的界限、“嚴重職務(wù)違法”是否被“職務(wù)犯罪”吸收或者說單純的涉嫌“嚴重職務(wù)違法”案件能否適用留置等問題。綜合《條例》第92條第1款和第2款來看,上述爭議均能得到澄清。一方面,第1款在繼續(xù)沿用“嚴重職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪”表述的基礎(chǔ)上,第2款僅對“嚴重職務(wù)違法”進行界定,據(jù)此可推知“嚴重”僅修飾“職務(wù)違法”而非“職務(wù)犯罪”,即“嚴重職務(wù)違法”或“職務(wù)犯罪”。另一方面,第2款對“嚴重職務(wù)違法”的定義本身也劃清了與其他“職務(wù)違法”以及“職務(wù)犯罪”的界限。該款規(guī)定:“監(jiān)察法第二十二條第一款規(guī)定的嚴重職務(wù)違法,是指根據(jù)監(jiān)察機關(guān)已經(jīng)掌握的事實及證據(jù),被調(diào)查人涉嫌的職務(wù)違法行為情節(jié)嚴重,可能被給予撤職以上政務(wù)處分。”可見,該款主要通過可能給予政務(wù)處分的種類來界定“嚴重”。依據(jù)《中華人民共和國公職人員政務(wù)處分法》(以下簡稱《政務(wù)處分法》),“撤職以上政務(wù)處分”即撤職和開除,具體適用情形則需依據(jù)該法做出判斷。上述定義同時也表明單純的涉嫌“嚴重職務(wù)違法”的案件也在留置適用范圍之內(nèi),而非被“職務(wù)犯罪”所吸收。依據(jù)《政務(wù)處分法》相關(guān)條款,盡管職務(wù)犯罪的公職人員應(yīng)被開除或撤職,但這兩種政務(wù)處分的適用情形并不限于職務(wù)犯罪,公職人員單純因“嚴重職務(wù)違法”亦可被開除或撤職。況且上述定義并未用“職務(wù)犯罪”的相關(guān)表述做出限定,因而將“嚴重職務(wù)違法”等同于“職務(wù)犯罪”的理解與《條例》第92條第2款的文義不符。加之在監(jiān)察實踐中,監(jiān)察機關(guān)亦是從單純“違法”的層面理解“嚴重職務(wù)違法”,而并未與“職務(wù)犯罪”進行交叉。

另外,《條例》對《監(jiān)察法》第22條第1款中的“已經(jīng)掌握其部分違法犯罪事實及證據(jù)”“重要問題”“可能逃跑、自殺”“可能串供或者偽造、隱匿、毀滅證據(jù)”“可能有其他妨礙調(diào)查行為”等表述逐一進行了解釋。除“重要問題”外,其他上述解釋均大量借鑒了《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》(以下簡稱《公安部刑事案件規(guī)定》)、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于逮捕社會危險性條件若干問題的規(guī)定(試行)》(以下簡稱《逮捕社會危險性規(guī)定》)以及《刑事訴訟法》中的相關(guān)規(guī)定(見表3)。《條例》第96條還明確列舉了排除適用留置的三種情形。通過這些做法,《條例》進一步闡明了留置適用的證據(jù)要件及必要性要件,同時也回應(yīng)了學(xué)界認為《監(jiān)察法》在社會危險性方面規(guī)定不足的質(zhì)疑。盡管如此,《條例》仍可能面臨新的“不確定性”問題,例如第95條第1項至第3項雖然借鑒了《刑事訴訟法》第81條第1款的第1、2和4項,但后者三項尚需通過《逮捕社會危險性規(guī)定》進行解釋,前者三項在具體適用時亦可能存在進一步解釋的需求。

表3 《條例》對留置適用條件的細化

綜上,《條例》細化了各項監(jiān)察措施的適用條件和具體程序,從而強化了對監(jiān)察措施的程序控制。有學(xué)者指出,與《刑事訴訟法》所確立的偵查程序相比,《監(jiān)察法》對監(jiān)察措施的程序限制仍然是較為寬松的,并沒有達到刑事偵查程序的最低標準。例如,《監(jiān)察法》沒有規(guī)定在談話、詢問、訊問時應(yīng)當有兩名調(diào)查人員在場參加,沒有確立“個別詢問(訊問)”的規(guī)則,沒有告知被調(diào)查人的基本訴訟權(quán)利;沒有對勘驗、檢查措施設(shè)定諸如見證人到場簽字等最基本的程序要求;也沒有對監(jiān)察機關(guān)的鑒定設(shè)置任何限制性規(guī)范。《監(jiān)察法》對技術(shù)調(diào)查措施的程序規(guī)范在法制化水平上較低。再如,《監(jiān)察法》對凍結(jié)的規(guī)定較為粗疏,給監(jiān)察實踐中超過必要限度的凍結(jié)留下了隱患;《監(jiān)察法》對于辨認無明文規(guī)定,監(jiān)察機關(guān)是否可以適用辨認措施、怎么進行辨認等內(nèi)容,都亟須解決。對于這些質(zhì)疑,《條例》通過較為詳細的規(guī)定均給予了回應(yīng)。況且這些程序性規(guī)定大量借鑒了《刑事訴訟法》、《公安部刑事案件規(guī)定》刑事訴訟法律規(guī)范中的相應(yīng)內(nèi)容,對于絕大多數(shù)監(jiān)察措施而言,我們可能很難再得出“并沒有達到刑事偵查程序的最低標準”的結(jié)論。限于篇幅,筆者不再逐一論述。

四、檢視與反思:《條例》中的兼容性偏誤

盡管《條例》具有上述積極意義,但其仍然存在不足,甚至制造了新的問題;其中較為凸顯的是,《條例》的部分概念表述、規(guī)則邏輯等存在兼容性方面的偏差和錯誤。所謂“兼容性”主要是指規(guī)則體系背后的話語體系的兼容。《條例》是對《監(jiān)察法》的解釋性法規(guī),其承繼了監(jiān)察立法中的政治性話語體系。在實現(xiàn)監(jiān)察法制化的過程中,監(jiān)察法律規(guī)范中的政治性話語與法律性話語之間會有一個交融調(diào)適的中間階段。《條例》既有對紀檢監(jiān)察規(guī)范的內(nèi)部融合,也有對刑事訴訟法等其他法律部門的外部借鑒;在這種情況下,《條例》中的兼容性偏誤可能難以避免。一方面,從規(guī)則性質(zhì)角度觀之,《條例》中職務(wù)違法/犯罪二元區(qū)分的規(guī)則與職務(wù)違法犯罪一體化的規(guī)則之間,作為監(jiān)察法規(guī)的《條例》與并行的紀檢規(guī)范之間,均存在著一定的矛盾或沖突,這可能源于《條例》適用案件類型的復(fù)雜性。另一方面,從概念表述本身來看,《條例》中的部分概念亦欠缺法律規(guī)范應(yīng)有的精準性和邏輯性。

(一)職務(wù)違法/犯罪二元區(qū)分與一體化規(guī)則之間的矛盾

監(jiān)察機關(guān)查辦的案件具有二元性,即包括職務(wù)違法案件和職務(wù)犯罪案件。《條例》一部分規(guī)定已注意到了違法/犯罪的二元區(qū)分,例如調(diào)查階段所采取的談話和訊問分別適用于職務(wù)違法和職務(wù)犯罪案件。《條例》還有一部分規(guī)定是對違法/犯罪案件一體適用,例如監(jiān)察機關(guān)的通緝措施、在審理階段采取的談話措施等。在監(jiān)察案件性質(zhì)違法/犯罪二元化的背景下,二元區(qū)分規(guī)則與一體適用規(guī)則的交錯狀態(tài),導(dǎo)致部分規(guī)則之間存在矛盾。某些矛盾存在于《條例》內(nèi)部,某些矛盾則存在于《條例》與其他部門法律規(guī)范之間,以下分別以審理談話和通緝?yōu)槔M行說明。

1.《條例》內(nèi)部矛盾:審理談話vs調(diào)查談話/訊問

審理階段談話的一體適用模式與調(diào)查階段談話/訊問的二分適用模式存在矛盾,不利于概念的統(tǒng)一性和規(guī)則的精密性。如上文所述,《條例》第四章第三節(jié)規(guī)定的“談話”措施僅適用于職務(wù)違法案件,尤其是“調(diào)查談話”與訊問有著明顯的職務(wù)違法/犯罪案件的分界。依據(jù)《條例》第190條,職務(wù)違法/犯罪案件經(jīng)調(diào)查后均被移送審理。第195條第1款規(guī)定:“案件審理部門根據(jù)案件審理情況,經(jīng)審批可以與被調(diào)查人談話,告知其在審理階段的權(quán)利義務(wù),核對涉嫌違法犯罪事實,聽取其辯解意見,了解有關(guān)情況......”可見,“審理談話”是對職務(wù)違法/犯罪案件一體適用。盡管我們可將審理談話視為一類相對獨立的“談話”(第四章第三節(jié)規(guī)定的作為監(jiān)察措施之一的“談話”中未列舉審理談話),但單純從語義來看,調(diào)查與審理兩個程序階段前后承接,調(diào)查“談話”僅適用于職務(wù)違法案件,但接下來的審理“談話”則擴大適用至職務(wù)犯罪案件,這種看似簡潔的一體化規(guī)定其實不妥,反而使“談話”概念更加復(fù)雜。雖然調(diào)查談話/訊問和審理談話的主要目的不同,前者旨在取證,后者則是“核對”,但兩者本質(zhì)相同,即均是監(jiān)察人員以言詞方式向被調(diào)查人查問案件事實及相關(guān)問題。調(diào)查談話/訊問的二分具有積極意義,審理談話的一體化規(guī)定不僅在規(guī)則邏輯上與前者出現(xiàn)矛盾,而且對前者的積極意義是一種沖擊和抵消。另外,《條例》第59條及相關(guān)條文已經(jīng)建立起了“被調(diào)查人陳述—談話—職務(wù)違法案件”和“被調(diào)查人供述和辯解—訊問—職務(wù)犯罪案件”的對應(yīng)體系,而一體化的審理談話規(guī)則可能會進一步帶來證據(jù)種類方面的混亂。

《條例》之所以采用一體化的審理談話規(guī)則,可能是出于語言經(jīng)濟性方面的考慮,即使用“談話”一詞統(tǒng)一規(guī)定職務(wù)違法/犯罪案件,避免內(nèi)容重復(fù)。另一種可能是延續(xù)了以往的紀檢監(jiān)察用語習(xí)慣。《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》第55條第1款第4項規(guī)定:“案件審理部門......應(yīng)當與被審查調(diào)查人談話,核對違紀或者職務(wù)違法、職務(wù)犯罪事實......”紀檢監(jiān)察機關(guān)在實踐中亦通常采用“審理談話”的表述。但為了確保《條例》內(nèi)部概念的統(tǒng)一性,提升監(jiān)察法規(guī)的規(guī)范性,筆者建議,在兼顧語言經(jīng)濟性的前提下,《條例》第195條可設(shè)置為3款內(nèi)容,前2款可在現(xiàn)有規(guī)定基礎(chǔ)上專門針對職務(wù)犯罪案件作出規(guī)定,但改用“訊問”這一概念,第3款則可規(guī)定審理職務(wù)違法案件時的談話可參照前2款適用。

2.《條例》外部矛盾:監(jiān)察法規(guī)中的“通緝” vs一般意義的“通緝”

《條例》專節(jié)規(guī)定了通緝的適用程序,但《監(jiān)察法》造成的監(jiān)察通緝與刑事通緝在適用條件方面的外部矛盾,并未在《條例》中得到消解。有學(xué)者曾對上述矛盾進行了分析:依據(jù)《監(jiān)察法》第29條之規(guī)定,通緝的適用對象是在逃的依法應(yīng)當留置的被調(diào)查人;結(jié)合留置條件來看,“嚴重職務(wù)違法”和“職務(wù)犯罪”的被調(diào)查人都可能成為通緝對象;與刑事訴訟中的通緝對象僅為在逃的“應(yīng)當逮捕的犯罪嫌疑人”(《刑事訴訟法》第155條)相比,監(jiān)察通緝則對職務(wù)犯罪/嚴重職務(wù)違法案件一體適用,從而導(dǎo)致與《刑事訴訟法》銜接不暢。筆者在此基礎(chǔ)之上做進一步的補充:除了與《刑事訴訟法》銜接不暢外,監(jiān)察法規(guī)中的“通緝”已經(jīng)嚴重偏離了一般意義的“通緝”的語義。《現(xiàn)代漢語詞典》中的“通緝”是指:“公安機關(guān)通令有關(guān)地區(qū)協(xié)同緝拿在逃的犯罪嫌疑人或在押犯人。”可見,一般意義的“通緝”僅限于“犯罪”情境下適用,并不涉及“違法”案件。監(jiān)察通緝一體適用于職務(wù)違法/犯罪案件,其突破了一般認識的邊界,可能值得商榷。

該問題之根源在于監(jiān)察通緝與留置適用條件的“綁定”,但這種“綁定”存在先天不適的問題,規(guī)則制定者可能忽視了同作為監(jiān)察措施的通緝和留置的來源的不同。留置源自紀檢監(jiān)察機關(guān)既有的“”/“雙指”,這類措施原本就一體適用于職務(wù)違法/犯罪案件;通緝則是對刑事訴訟“通緝”的借鑒和移植。兩者一旦對接,后者的適用范圍則擴大到了超越一般認識范圍的“嚴重職務(wù)違法”案件。筆者認為,單純將監(jiān)察通緝的對象限定為在逃的職務(wù)犯罪案件被調(diào)查人,可能無法解決根本問題。問題之癥結(jié)在于目前留置措施的單一化與監(jiān)察案件性質(zhì)多元化之間的矛盾,若我國未來構(gòu)建起層次性的監(jiān)察強制措施體系,按照比例原則將留置適用范圍限定在職務(wù)犯罪案件,此時即使將通緝與留置“綁定”,也不會再出現(xiàn)上述問題。

(二)監(jiān)察法規(guī)與紀檢規(guī)范之間的沖突

從監(jiān)察機關(guān)的視角看,案件性質(zhì)的職務(wù)違法/犯罪二元化為監(jiān)察法規(guī)的制定帶來了復(fù)雜性。如果說這是一種顯性的復(fù)雜性,還有一種隱性的復(fù)雜性亦值得我們關(guān)注。以紀委監(jiān)委合署辦公這一更為宏觀的系統(tǒng)視角觀察,在職務(wù)違法/犯罪二元屬性的背后,又增加了違紀這一維度,這就需要我們進一步審視監(jiān)察法規(guī)與紀檢規(guī)范之間的關(guān)系。具體以監(jiān)察措施為例,筆者主要討論《條例》中的“扣押”與《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》中的“暫扣”之間的沖突及協(xié)調(diào)。之所以關(guān)注“暫扣”與“扣押”,是因為《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》中唯有“暫扣”在《條例》中沒有直接對應(yīng)的監(jiān)察措施,后者只規(guī)定了“扣押”但無“暫扣”,在紀委監(jiān)委合署辦公、一體推進違紀違法犯罪審查調(diào)查的背景下,這就可能在實踐中帶來規(guī)則適用的沖突問題。即涉及違紀案件時,紀委能否適用“暫扣”?盡管這看上去是個小問題,但涉及到《條例》出臺之后的“紀法貫通”問題。

《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》第34條第1款規(guī)定,在初核階段,“對被核查人及相關(guān)人員主動上交的財物,核查組應(yīng)當予以暫扣”。其第40條第1款規(guī)定,在立案之后,審查調(diào)查組經(jīng)審批可進行“扣押(暫扣、封存)”。《條例》在“查封、扣押”一節(jié)中的第135條規(guī)定,“在立案調(diào)查之前,對監(jiān)察對象及相關(guān)人員主動上交的涉案財物,經(jīng)審批可以接收”;之后,監(jiān)察機關(guān)“應(yīng)當根據(jù)立案及調(diào)查情況及時決定是否依法查封、扣押”。與《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》相比,《條例》第135條帶來的主要變化有二:①使用“接收”這種一般性表述替代“暫扣”這一特定性表述,可能旨在說明這種行為并非法定的監(jiān)察措施;②厘清了“接收”與“查封、扣押”的邏輯關(guān)系,即在初核時先“接收”,立案后根據(jù)情況決定是否“查封、扣押”。而《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》沒能通過具體條文體現(xiàn)“暫扣”與“扣押”的關(guān)系,“扣押(暫扣、封存)”這一表述反而可能將兩者混淆。

但當查辦違紀案件時,上述變化就可能帶來新的規(guī)則適用問題,實踐中可能主要涉及以下兩種情形:①當紀委監(jiān)委初核同時涉嫌違紀違法的案件時,對于相關(guān)人員主動上交的財物,是“暫扣”還是“接收”?②當紀委初核僅涉嫌違紀的案件時,是否依舊適用“暫扣”?在情形①中,我們首先可以否定分別以紀委和監(jiān)委名義進行“暫扣”和“接收”的方案。盡管紀委和監(jiān)委在法律規(guī)范層面是兩個不同的主體,但若以兩個名稱、兩個文書做出實質(zhì)上的一個行為,是機械、多余的,這跟紀委監(jiān)委同時針對違紀違法問題的“雙立案”具有本質(zhì)區(qū)別。因此,“暫扣”和“接收”只能選擇其一。筆者認為,我們應(yīng)選擇后者。一方面,運用歷史解釋的方法,我們能夠看出國家監(jiān)委在制定《條例》時摒棄了“暫扣”而使用了“接收”。這種改變的背后,可能是國家監(jiān)委試圖確保《條例》中監(jiān)察措施體系及概念使用的規(guī)范性和嚴謹性,對于主動上交的涉案財物,最終統(tǒng)合到“查封、扣押”的適用情形之下,避免其他類似概念的干擾。“接收”只是一個中間狀態(tài),且是一種具有被動色彩的一般性表述,不會與“查封、扣押”產(chǎn)生混淆。另一方面,從“紀法貫通”的角度來看,當《條例》與《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》出現(xiàn)內(nèi)容不一致的情況時,可借鑒“新法優(yōu)于舊法”的解釋方法,以前者的規(guī)定為準,即由“接收”覆蓋“暫扣”。有人可能會提出質(zhì)疑,上述兩個文件分別針對監(jiān)委和紀委,對于規(guī)制兩個不同主體的法律規(guī)范之間不可適用“新法優(yōu)于舊法”的解釋方法。但2019年出臺的《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》以“紀檢監(jiān)察機關(guān)”“審查調(diào)查”替代了2017年原試行版本中的“紀檢機關(guān)”“審查”,可見從該文件開始,改革者就已經(jīng)在做“紀法貫通”的努力。同理,盡管《條例》使用的是“監(jiān)察機關(guān)”而非“紀檢監(jiān)察機關(guān)”,但其第3條強調(diào)了“合署辦公”和“促進執(zhí)紀執(zhí)法貫通”,故筆者認為該文件對紀委執(zhí)紀亦具有輻射效應(yīng)。也就是說,雖然《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》中規(guī)定的為“暫扣”,但紀委應(yīng)參照適用《條例》,即先“接收”再行決定是否“查封、扣押”。在解決了情形①中的規(guī)則適用問題之后,情形②也自然有了答案:即使僅涉及違紀問題,紀委也不應(yīng)再適用“暫扣”,而是“接收”。

(三)法律概念精準性及邏輯性的瑕疵

除了上述主要由規(guī)則適用對象的復(fù)雜性(職務(wù)違法/犯罪/違紀)而帶來的兼容性問題外,《條例》在細節(jié)性的概念表述方面亦存在與法律規(guī)范要求不相符合之處。《條例》中所使用的法律概念一部分繼受于《監(jiān)察法》及其他紀檢監(jiān)察規(guī)范系統(tǒng),另有一部分則源于對刑事訴訟法律規(guī)范等其他法律部門的整合。從法律概念本身所應(yīng)具有的精準性、邏輯性等方面來看,《條例》中的部分概念尚有精進之空間。筆者以《條例》中的下列概念為例予以闡明。

1.“勘驗檢查”抑或“勘驗、檢查”?

從2016年《中央辦公廳印發(fā)關(guān)于在北京市、山西省、浙江省開展國家監(jiān)察體制改革試點方案》到2018年《監(jiān)察法》,再到2019年《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》,這些紀檢監(jiān)察法律規(guī)范一直使用“勘驗檢查”這一概念,《條例》繼續(xù)沿用此種表述。與《刑事訴訟法》、《公安部刑事案件規(guī)定》等刑事訴訟法律規(guī)范相比,“勘驗檢查”這一表述可能在嚴謹性方面有所不足。

按照通常的理解,盡管“勘驗”“檢查”的主體、任務(wù)和性質(zhì)相同,即均是辦案機關(guān)用來發(fā)現(xiàn)、收集和固定犯罪活動所遺留下來的各種痕跡和物品的一種行為,但兩者的適用對象有所區(qū)別:“勘驗”的對象是現(xiàn)場、物品和尸體等,而“檢查”的對象則是活人的人身。因而刑事訴訟法律規(guī)范在“勘驗”和“檢查”之間用頓號進行間隔,即用“勘驗、檢查”表示這一類偵查行為,同時兩者又是兩項不同的具體行為。即使在監(jiān)察法律規(guī)范的語境下,“勘驗”“檢查”在學(xué)理上也是存在上述區(qū)別,且《條例》第139條專門規(guī)定了“人身檢查”。在監(jiān)察實踐中,監(jiān)察機關(guān)也是針對場所、物品等單獨使用“勘驗”這一表述。綜上,《條例》若用“勘驗、檢查”而非“勘驗檢查”,可能更為嚴謹。此道理與“查封、扣押”類似,且《條例》也實際使用了這一表述,而非“查封扣押”。

2.置于“勘驗檢查”之下的“辨認”?

《條例》第141條至第144條規(guī)定了辨認的程序要求及辨認筆錄的審查方法,填補了《監(jiān)察法》的規(guī)范空白,總體值得肯定。但是,辨認被規(guī)定在“勘驗檢查”一節(jié),似乎邏輯不當,因為前者與后者之間并不存在種屬關(guān)系。《條例》之所以采用這種體例安排,可能是基于辨認的對象范圍(第141條第1款)與“勘驗檢查”有一定的共同性,即“與違法犯罪有關(guān)的物品、文件、尸體或者場所”等。其實兩者存在性質(zhì)上的差異,因此《公安部刑事案件規(guī)定》和《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》均專門通過“辨認”一節(jié)進行規(guī)定,且都位于“鑒定”“技術(shù)偵查”兩節(jié)之間。另外,自監(jiān)察體制改革試點以來,相關(guān)改革文件以及《監(jiān)察法》從未提及“辨認”這項措施,《條例》將其置于“勘驗檢查”一節(jié)之下,或者說未將其單獨成節(jié),可能也是為了在形式法治層面保持監(jiān)察措施種類的前后一致性。《條例》制定者可能是受制于這一因素,造成了上述種屬不兼容的邏輯問題。刑事訴訟法律規(guī)范的處理方式也許可供借鑒:盡管《刑事訴訟法》未明確規(guī)定“辨認”這一偵查行為,但其第50條第1款中的“辨認筆錄”這一證據(jù)種類卻為解釋性文件規(guī)定對應(yīng)的偵查行為提供了合法性基礎(chǔ)。《條例》第59條第1款既然同樣規(guī)定了“辨認筆錄”,將“辨認”從“勘驗檢查”一節(jié)中分離出來可能亦不存在法律障礙。

3.初核階段何以技術(shù)“調(diào)查”?

在目前“調(diào)查”概念已被嚴格界定的情況下,在初核中進行技術(shù)“調(diào)查”,可能存在概念上的時空邏輯沖突。依據(jù)《條例》第55條第1款之規(guī)定,省級以上監(jiān)察機關(guān)有權(quán)在初核階段采取技術(shù)調(diào)查措施。從《條例》“監(jiān)察程序”一章看,初核和調(diào)查是兩個并立的概念和程序階段,具有前后承繼的關(guān)系。隨著《監(jiān)察法》的出臺,2018年《刑事訴訟法》不再使用“調(diào)查”解釋“偵查”這一概念,“調(diào)查”一詞已被特定化、專屬化。調(diào)查是監(jiān)察機關(guān)的法定職責之一;同時調(diào)查亦是法定的監(jiān)察程序階段,具有特定的時空邊界,即在“立案”之后、“審理”之前。在立案之前的初核程序中就已存在技術(shù)“調(diào)查”,這就導(dǎo)致了時空邏輯上的錯亂。其實《條例》已經(jīng)在部分條文中注意到了“調(diào)查”的時空屬性,例如使用“監(jiān)察措施”(第54、55、58條)而非“調(diào)查措施”來整體指代第四章第三節(jié)至第十五節(jié)所規(guī)定的若干措施,筆者認為其主要原因在于一部分措施在初核時就可適用,或者說不限于調(diào)查階段。再如,初核的人員對象被稱作“被核查人”(第73、178、179條)而非“被調(diào)查人”。在這種整體語境下,技術(shù)“調(diào)查”與初核的時空界限不相協(xié)調(diào)。類似問題在刑事訴訟法律規(guī)范的語境下并不存在,因為技術(shù)偵查被嚴格限制在立案后適用。筆者并非以此為由否定省級以上監(jiān)察機關(guān)在初核中可以適用技術(shù)調(diào)查的規(guī)定,此處重點在于規(guī)則條文的嚴謹性和精密性問題。盡管我們可以通過擴大解釋“技術(shù)調(diào)查”中的“調(diào)查”來應(yīng)對筆者的上述質(zhì)疑,但與《條例》已為概念統(tǒng)一性所做的努力相比,出現(xiàn)技術(shù)“調(diào)查”與初核之間的時空誤差還是略顯遺憾。

(四)兼容性偏誤的矯正思路

由上可見,伴隨著對監(jiān)察法制困境的紓解,《條例》對法律規(guī)范的整合也帶來了一種兼容性偏誤,這可能是上述紓解路徑所需付出的錯誤成本。我們可沿循以下兩種思路,嘗試矯正上述兼容性偏誤。

第一,解釋論的思路。為了盡量維持監(jiān)察法制體系的穩(wěn)定性,這是首先應(yīng)予考慮的矯正途徑。一方面,可借鑒適用“新法優(yōu)于舊法”的解釋方法,化解目前監(jiān)察法規(guī)與既有紀檢規(guī)范之間的部分矛盾。盡管兩者是不同的規(guī)范制定主體,但紀委監(jiān)委合署辦公為運用此種解釋方法提供了實質(zhì)性根據(jù)。紀檢規(guī)范主動向監(jiān)察法規(guī)貼合,從而協(xié)調(diào)其中的內(nèi)容沖突,這種紀法關(guān)系定位符合紀法協(xié)同的法治規(guī)律。上文對《條例》中的“接受”與《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》中的“暫扣”的適用關(guān)系闡釋即是例證。另一方面,可從“特別法優(yōu)于一般法”的解釋角度協(xié)調(diào)監(jiān)察法規(guī)與刑事訴訟法律規(guī)范之間的關(guān)系。這主要涉及監(jiān)察機關(guān)對職務(wù)犯罪案件的調(diào)查行為。在肯定職務(wù)犯罪調(diào)查特殊性的前提下,其與一般刑事偵查的同質(zhì)性亦不應(yīng)被忽視。對于監(jiān)察法規(guī)對職務(wù)犯罪調(diào)查規(guī)定不明甚至空白之處,監(jiān)察機關(guān)可參照適用刑事訴訟法律規(guī)范,這是“一般法”對“特別法”補充功能的體現(xiàn),同時亦符合《監(jiān)察法》第33條第2款“應(yīng)當與刑事審判關(guān)于證據(jù)的要求和標準相一致”的規(guī)范目的。

第二,立法論的思路。在窮盡解釋論的途徑后,我們需轉(zhuǎn)向?qū)ΡO(jiān)察法律規(guī)范本身的完善。在總體理念上,要從規(guī)范化走向精密化。《監(jiān)察法》《條例》等監(jiān)察法律規(guī)范體系的建設(shè)是規(guī)范化的重要體現(xiàn)。一部分紀檢工作規(guī)范、刑事程序規(guī)范轉(zhuǎn)化為監(jiān)察法律規(guī)范,這種整合也帶來了監(jiān)察法律概念、規(guī)則之間的矛盾或沖突。“結(jié)構(gòu)嚴謹、內(nèi)部和諧”是法治的形式要素之一,未來應(yīng)通過更為精密的概念表述、規(guī)則設(shè)計避免上述矛盾的出現(xiàn)。在走向精密化的過程中,應(yīng)秉持系統(tǒng)性思維,調(diào)和政治話語和法律話語體系,尤需重視形式法治方面的各種要求。對于具體的完善方式,筆者贊成學(xué)界提出的“監(jiān)察法法典化”的方案,以此促進法秩序的統(tǒng)一,實現(xiàn)監(jiān)察法律規(guī)范的體系化和完備化,從而在最大程度上矯正目前存在的兼容性問題。

結(jié) 語

總體而言,《條例》在實現(xiàn)監(jiān)察法制化方面具有重大意義,但既有的政治性話語傳統(tǒng)與應(yīng)然的法律性話語要求之間的兼容性問題仍然存在。我們要直面由紀委監(jiān)委合署辦公、執(zhí)紀執(zhí)法一體推進等因素所帶來的監(jiān)察法律規(guī)范的復(fù)雜性;如何有效解決因這種復(fù)雜性而導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性問題,是我國未來監(jiān)察法制建設(shè)的主要著力點;而解決這些結(jié)構(gòu)性問題的關(guān)鍵是從法制化邁向法治化。《監(jiān)察法》的出臺意味著監(jiān)察制度進入一條全新的法律“軌道”,監(jiān)察法治化是必由之路。推動監(jiān)察工作法治化的重要前提是監(jiān)察法律規(guī)范本身的法治化,我國監(jiān)察法制建設(shè)要朝著更加符合法治要求的方向發(fā)展。

在形式法治層面上,除了上文所述的從規(guī)范化走向精密化,還應(yīng)從程序的內(nèi)部把控轉(zhuǎn)向程序的法律控制。《條例》在整合紀檢監(jiān)察程序規(guī)范時似乎有所保留,部分內(nèi)部把控規(guī)則尚未成為法律程序規(guī)定。未來我們在監(jiān)察法制建設(shè)中應(yīng)盡可能做好政治屬性和法律屬性之間的平衡,逐步實現(xiàn)從內(nèi)部審批把控到法律程序控制的轉(zhuǎn)變,以公開的監(jiān)察法律規(guī)范對監(jiān)察程序進行明確規(guī)定,以符合公開性和明確性的形式法治要求。在實質(zhì)法治層面上,應(yīng)兼顧權(quán)力制約和權(quán)利保障。邁向監(jiān)察法治化的一個關(guān)鍵是更加關(guān)切和更好回應(yīng)相關(guān)人員的權(quán)利保障問題。例如,留置是改革者對“”“雙指”完成的法制化改造,但目前的留置規(guī)則仍面臨一系列亟需回應(yīng)的問題:留置對職務(wù)犯罪/嚴重職務(wù)違法案件的一體適用與比例原則之間的緊張關(guān)系、留置后監(jiān)察機關(guān)相對寬松的通知義務(wù)以及被留置人無權(quán)獲得律師幫助等。尤其是對于那些涉及基本權(quán)利干預(yù)的監(jiān)察法律規(guī)范,《刑事訴訟法》四十余年的發(fā)展經(jīng)驗可能會有借鑒意義。此外,我們還應(yīng)反思監(jiān)察法規(guī)制定技術(shù)的經(jīng)濟性和科學(xué)性。目前大量借鑒其他部門法律規(guī)范的做法可能并非長遠之計,未來我們需要一種更為高效、穩(wěn)定的監(jiān)察法規(guī)制定技術(shù),以確保“法法銜接”“紀法貫通”的持續(xù)性和持久性。《條例》的頒布可能只是“萬里長征”的第一步,實現(xiàn)監(jiān)察法治化依然任重而道遠。

來源:《中外法學(xué)》 2023年第3期

作者:賈志強,吉林大學(xué)法學(xué)院副教授