中國水稻的發(fā)展史_中國水稻的發(fā)展史作文感悟

稻,通稱水稻;別稱,糯、粳。

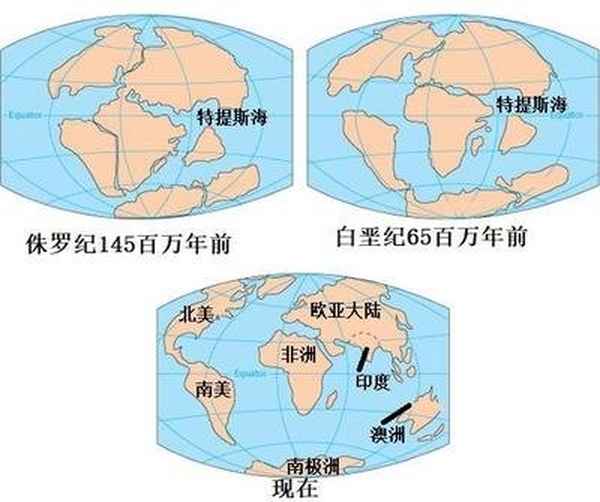

世界上的人工栽培稻,分為亞洲栽培稻和非洲栽培稻。推測在遙遠的過去,他們有一個的共同祖先。隨著古大陸的分裂、漂移,共同祖先分別在分隔的亞洲大陸和非洲大陸的熱帶、亞熱帶地區(qū)演化為普通野生稻和長藥野生稻。進而在人類先祖的馴化下成為亞洲栽培稻和非洲栽培稻。

古代大陸的分裂與漂移

亞洲栽培稻的歷史可追溯到約12000~16000年前的我國湖南。水稻在我國廣泛栽培后,逐漸向西傳播到印度,公元5世紀后期到公元15世紀中期 再傳播到歐洲南部。

非洲栽培稻,考古學家認為起源于非洲西部的尼日利亞。最早可追溯到3500年前。由于產量較低,以及受干旱等因素的影響,未能在整個非洲大陸種植。

目前世界上種植的水稻幾乎都是亞洲栽培稻 。

亞洲水稻的起源,是有爭議的。有人認為是印度次大陸,也有人認為是云南、東南亞。

但隨著1993年江西仙人洞和吊桶環(huán)遺址的發(fā)掘,考古學家發(fā)現(xiàn)了水稻腐爛后的植物硅酸體。2004年中美聯(lián)合考古隊在湖南省道縣玉蟾巖發(fā)現(xiàn)了五顆實物稻種。這幾顆種子既像野生稻又像栽培稻,是從野生稻向栽培稻演化的最原始栽培稻類型。斷代 測年顯示,這些稻的種子距今大約一萬兩千多年。由此推定,目前我國的長江中下游地區(qū)是水稻發(fā)源地,即最早完成了對野生稻馴化的地區(qū)。

野生稻

人工栽培稻

距今八、九千年前,長江中下游的先民們對野生稻進行馴化,距今六千年左右形成早期的粳稻 。向北傳播的逐漸形成現(xiàn)代典型的粳稻。粳稻米性粘、米粒短而圓。主要分布在高緯度、高海拔的我國東北、華北和西北,以及云貴高原的高海拔稻區(qū)和長江中下游單季稻和雙季稻混種區(qū)。

向南傳播的,經歷了一次次地與當?shù)匾吧倦s交最終在四、五千年前形成了耐熱型的秈稻。分布在低緯度、低海拔濕熱的我國的南方地區(qū)。秈稻米粘性較差、粒型長而窄。

秈稻和粳稻

全世界有二分之一的人口食用稻,主要在亞洲、歐洲南部和熱帶美洲及非洲部分地區(qū)。

除了南極洲之外,世界上大部分地方都有稻米種植。印度、中國是種植水稻最多的國家。在我國 南方為主要產區(qū),北方各省均有栽種。我 國是世界上水稻產量最高的國家。

我國科學家群體對水稻科研做出了巨大貢獻,袁隆平院士被譽為"雜交水稻之父", 朱英國院士等也對雜交水稻的研究作出了突出貢獻,農民胡代書發(fā)明越年再生稻等等。

所以,有人說歐洲的文明可以稱之為小麥文明,拉丁美洲是玉米文明,我們亞洲則是水稻文明!