稻作文化的影響和意義;稻作文化是什么

錢江晚報·小時新聞記者 馬黎 通訊員 郭楠

11月14日,上山遺址發現20周年研討會在浦江舉行。來自全國各地的140多位專家,圍繞萬年上山的種種世界級課題,曬出了上山文化考古、稻作農業的最新研究成果。

這一天的頭腦風暴,是一場萬年發現之旅、研究之旅。大家討論的,不是眼前的事兒,而是一萬年前的事,稻作的事,源頭的事。

(一)

著名考古學家嚴文明先生為上山會議特別錄制了視頻。他說,上山是世界級的:“世界最早的稻作文化,彩陶世界第一,兩個世界第一,這樣的遺址,當然有資格申請世界文化遺產,我贊成。”

中國社會科學院考古研究所研究員李新偉第一次來上山遺址,“有一種朝圣的心境,我覺得真正要開始思考蘇秉琦先生說的萬年文明起步的問題——在8000年以前,我們的文明達到的發達程度,思考文明的根系,早期文化之間的交流。而這些刷新我們認知的發現,我覺得應該感謝持續探索20多年的蔣樂平先生。他面對夕陽做一個考古人的獨白,并不孤獨,我們在千里之外關注你的工作,隨你上了一座橋,上了一座山,我們都愿意跟你一起萬年行旅,為有你這樣的同行感到自豪。”

李新偉的開場白,引出了上山的“男主角”蔣樂平先生,他做了《發現與探索——上山文化考古二十年概述》,這些關于上山考古的基本款,大家可以復習:一萬年,稻可道

而針對稻作起源問題,我們看蔣樂平敲黑板——

上山的稻谷遺存(大植物和植硅體)提供了目前為止世界上最早的馴化初始證據。

上山文化遺址群作為長江流域最早曠野遺址群,從一開始就出現密集的稻作證據,對探索人類走出洞穴和稻作農業起源問題,提供了一個實證模式。

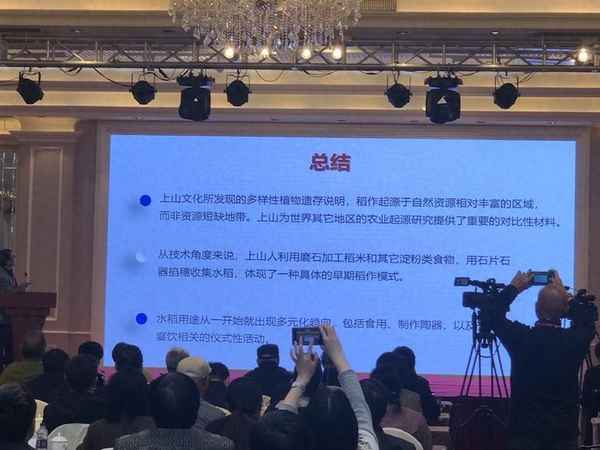

上山文化所發現的多樣性植物遺存說明,稻作起源于自然資源相對豐富的區域,而非資源短缺地帶。上山為世界其他地區的農業起源研究提供了重要的對比性材料。

上山文化的研究是多學科研究的成果,比如,10000年前,上山人生活的自然地理環境是什么樣的?浙江大學地球科學學院教授林舟,就為大家講了上山文化遺址分布和地理環境的關系。

目前,浙江省發現以上山遺址為代表的上山文化遺址共19處,它們普遍分布在浙江中南部低山丘陵之間的河流盆地,其中以金衢盆地最為密集。林舟介紹了金衢盆地的古地貌、氣候、水系、植被種類等。

比如,一萬年前的錢塘江流域和現在不同,有著35-40米的升降變化,一萬年前的錢塘江流域更大,太湖有一部分還在錢塘江流域里面。這種變化對金衢盆地的地形有影響嗎?林舟團隊做了計算。“之前金衢盆地離海岸線有200公里的長度,但海平面的升降,對它沒有特別大的變動,特別是10000年來,大的變動幾乎沒有,很一致。”

林舟團隊還對義烏橋頭遺址做了剖面研究,發現至少在3.1萬年、8000年、6200千年前,以及4000年前,經歷了多期洪水或碎屑流事件。

看看她的結論——

結合全新世氣候變化背景,全新世早期氣候上升,上山文化選址于錢塘江上游盆地中腹部的河流階地、臺地之上,遠離干流、靠近支流,地勢開闊平坦,適宜居住和稻作農耕,既能夠防御洪水災害,又有豐富的水源;同時,后方流域地勢和緩,水系發育成熟,適宜進行采集、打獵。上山文化遺址的地理環境的特點,對它的土地資源狀況和水土條件,以至生業模式等都有可能產生影響作用。

(二)

這次研討會上,最重要的探討主題,就是上山文化和稻作農業起源。

作為世界上最重要的農作物之一,稻谷供給了世界上人口密度最高的區域人群。農業起源,是人類發展史上的里程碑。關于水稻起源研究現狀,考古學認為,長江下游是尋找水稻起源的關鍵地區。

中國社科院地質與地球物理研究員呂厚遠說,一萬年的水稻考古遺址,且有明確測年層位,公開發表的,中國只有兩處,一處是江西仙人洞遺址,另一個就是浙江上山遺址。

但是,關于早期水稻起源的證據,學術界過去一直有很多疑問。比如,缺少大于8000年能夠測年的水稻炭化種子或者其他植物遺存材料。“我們總是懷疑,上山遺址早期10000-12000年測年結果,是用夾炭陶測的,是不是有老碳影響?”

另外,就是缺少鑒定標準。如何鑒定野生還是馴化水稻,缺少鑒定方法。

此外,還缺少對上山文化水稻時、空演化分布的研究。比如,上山文化最早的第8文化層,缺少水稻炭化種子、缺少定年材料。而19處上山文化呂厚遠認為,上山文化稻作起源深入研究,需要做三件事情——第一件,如何從缺少水稻炭化種子早期地層中,發現水稻存在的證據,并鑒定它是野生的,還是馴化(鑒定技術)。第二件事,如何針對缺少植物遺存測年材料的地層,解決測年問題(定年方法)。第三件事,如何建立水稻馴化-傳播的時空分布過程(演化模式)。

這些年,專家們就在做這三件事。呂厚遠向大家展示了一些數據和結果——

團隊在上山遺址第8文化層,發現了1萬年前具有馴化特征的水稻植硅體。什么意思?第8文化層測過植硅體魚鱗紋飾的數量,和野生稻存在明顯較大的差別,這說明,它已經處于馴化過程中。

再看測年。第8文化層中部的植硅體測年數據,距今9400年。根據馴化速率和測年層位,推測水稻開始馴化時間,應該達到或早于距今1萬年。

而湖西遺址水稻小穗軸的證據,也說明水稻馴化至少開始于9000年前,甚至追溯到10000年前。

這就可以證實,上山人在距今1萬年前后,最早開始了水稻的利用和馴化。

《考古學》等國際雜志這樣評價:1萬年前,水稻在中國最早開始被馴化。

(三)

新材料和新發現,可以驗證我們原有的觀點,也可以完全改變我們的認識。

從考古學的角度講,研究農業起源有兩個關鍵的學術基礎,一個是可靠的鑒定標準,也就是說,在方法上能有效區分出野生稻和馴化稻——炭化遺存(大植物)。目前可靠的標準,是通過小穗軸的形態來判斷。另一個,是要有充分的研究材料。

北京大學考古文博學院新體制研究員、助理教授、博士生導師鄧振華,這次就報告了關于上山文化稻作農業起源研究新進展。北大團隊配合義烏橋頭遺址的新發現,對系統采樣獲得的植物遺存,正在進行專門的研究分析,借此機會,為大家分享了這項“進行中”的新材料和新認識。

很有意思,鄧振華說,目前為止,國內早于距今距今9000年的稻屬資源利用證據,僅見于上山文化遺址。而剛才呂厚遠老師認為有兩處,另一處是江西仙人洞遺址。“從目前的證據來看,我比較保守,仙人洞遺址以后還可以再做工作。”鄧老師笑。

“到目前為止,上山是我們探索稻作文明起源研究最早的一個區域,從這個意義上,它在稻作文明農業研究中的重要性就顯而易見了。”

那么,目前我們有哪些證據?上山文化目前發現的19個遺址中,只有兩個遺址——上山遺址和湖西遺址出土了水稻相關遺存,上山遺址發現了2粒稻米,湖西遺址多一點,但也只發現了7粒稻米,以及126個小穗軸。

這些還不夠說明問題。

“因為證據的缺失,很多我們是無法討論的。不管是小穗軸,還是扇形體的分析,都是基于統計,對于群體特征的把握,不能簡單地說一個單粒的水稻,或者說單粒的扇形體,或者單粒小穗軸到底是野生還是馴化。所以,數據的多少是關鍵的因素,這在一定程度上限制了我們對于上山稻作起源研究的認識。”

基于這樣的考慮,北大團隊在橋頭遺址大量取樣,選取了多個位置和序列,每個單位盡量多采集,在浮選方法的細節也做了改進,盡量讓所有的植物遺存都不漏掉。

“結果是很吃驚的。”鄧老師說。

取樣研究后發現,橋頭遺址的植物遺存整體非常豐富,在已經完成的樣品中,發現了近30種植物遺存,目前已經鑒定統計了近2萬個植物種子/果實殘片。其中,上山文化時期大約占三分之二,另外還有5000多個是屬于橋頭遺址跨湖橋文化時期的。

他們最關心的,還是稻子是否馴化的問題。

所以團隊對穗軸的落粒性特征做了初步分類統計,結果從比例上可以分三類。“第一類是在房址F1的這三層堆積里,馴化率非常低,只有百分之二十,也就是說其實是野生稻。第二類以土臺第五層,即比較靠下的堆積為代表,馴化率達到了百分之六十。第三類是從土臺堆積第四層開始,馴化特征的穗軸有百分之八十多,將近百分之九十了,至此之后,大部分樣品都有百分之九十以上。”

作物馴化,到底是短時間內迅速完成,還是緩慢的過程?

“我們低估了稻作農業的復雜性,在上山這個區域,可能這么早就馴化了,野生稻和馴化稻之間很容易滲透。橋頭的樣品給了我們一些激動人心的結果,上山時期可能比較早完成了馴化過程,但更重要的是,提醒我們認識到馴化過程的復雜性,給我們的后續研究提出了很多新問題,在其他上山文化遺址做更多研究,去解釋這些問題。

鄧振華團隊還研究了稻米的粒型,野生和馴化有沒有不同?是一個瘦,另一個胖嗎?

“橋頭遺址發現了上山和跨湖橋兩個時期的稻米,上山時期可測量的稻米絕大多數來自于接近野生性狀的房址F1中,跨湖橋時期的稻米以同層位出土穗軸來判斷毫無疑問是馴化形態。然而從整體粒形上比較,這兩類稻米在尺寸和形態上的差別并不明顯。同晚期其他遺址相比,橋頭出土的稻米總體上是略小一些的。但是因為稻米粒型很豐富,長短變化往往不是判斷馴化與否的主要標準,整體上看,橋頭稻米在寬度和厚度上也都同比例的要比晚期的粒形小很多,也就是說,不管是否馴化,橋頭稻米在粒形尺寸上都還是比較原始的狀態,這也提醒我們馴化過程本身是個非常復雜的過程。這是目前對橋頭遺址稻作農業的基本認識。”

與其說提出新信息新進展多,不如說,新問題越來越多。這才是有趣的地方。

“距今8000年前,真正能形成遺址群的,只有上山文化,從橋頭的發現來看,當時的聚落之間已經出現了分化,這一套東西本身已經超過了我們對新石器早期文化發展的認識,從整個角度能更好理解上山稻作文化的重要性,我覺得它的重要性不僅體現在它最早,是探索的源頭,更重要的是當地已經在這樣一個生業經濟的模式上,發展出了相當復雜的一個社會。”鄧振華說。

如果以上這些研究過程你覺得有些復雜,不容易理解,那么我們粗暴一點,直接看結論。對于上山稻作的新材料帶來的初步認識——鄧振華總結了三點——

橋頭遺址首次發現了大量上山至跨湖橋文化時期的稻作遺存,為我們探索稻作農業起源提供了非常重要的材料,是一項新的突破,也是推進上山文化稻作起源研究的一個新契機。

而上山出土植物遺存的組合顯示,稻作農業很可能已經在上山文化中期的生業經濟中占據了非常重要的地位,對林地資源和水生資源的利用程度或許已經比較低。這一現象和它所處生態位的關系需要進一步研究。

另外,團隊對稻屬小穗軸形態的鑒定和統計表明,水稻馴化或許在距今9000年前后迅速完整,粒型的變化則相對滯后,可能需要就此重新解讀稻作農業起源的過程和模式,也要充分認識到這一過程的復雜性。

(四)

除了老牌的浦江上山遺址,新“上位”的義烏橋頭遺址,其實還有一只潛力肥肉,就是仙居下湯遺址,它已經列入明年申報的主動性考古項目。浙江省文物考古研究所副研究員仲召兵解讀了下湯遺址的收獲、認識和展望。

在目前已經發現的所有上山文化遺址中,保存最完整的,就是下湯遺址。它的遺跡現象豐富,是了解早期農業社會的珍貴樣本。尤其是“四疊層”——發現了上山、跨湖橋、河姆渡、好川四階段依次疊壓,你可以理解為一個遺址里就可以看到齊整的幾代人,年代跨度大,序列清楚,是錢塘江以南地區新石器文化的標尺,有助于我們探索區域文化演變、手工業技術發展、生業經濟變遷、環境變遷等方面的內容。

所以,下湯遺址是上山文化的新類型。仲召兵說,接下來,遺址向北部的外圍環壕的結構,需要做具體的工作,“我們很想突破的一點,就是外圍做進一步的鉆探,找一下這個時期的水稻田。我們做過初步鉆探,心里有底,我根據目前的情況看,有信息。”此外,也在籌備遺址公園的建設,對村莊進行搬遷,復原遺址的原始環境。

一個上午,關于稻作農業的新干貨,連植物考古研究的大咖、中國社科院考古研究所研究員趙志軍先生都很驚嘆。

“呂厚遠老師和鄧振華老師的新發現和新研究,給我很深的印象。8000年是一個轉折點,把中國南方所有新石器時代加在一起,你會發現在這個時間點上,遺址數量突然增加,面積突然增加,文化面貌突然完善,稻作農業比較完善的資料都在8000年前后發現,8000年是新石器時代的突發轉折。而鄧振華老師的研究是我們稻作起源的一個新課題,突然加速發展是否和栽培稻的馴化,稻作農業的馴化有密切聯系?我自己也覺得收獲很大。”

趙志軍講了上山文化在稻作農業起源研究中的地位。

他說,農業起源研究有兩個新問題:馴化,到底是人工產品還是進化結果?“跟我們人的關系,是不是那么大?”農業社會的形成,是革命性突變,還是漸進式的演變?“農業跡象明明已經出現了,但是經濟形態還是采集,這是怎么回事?”

那么,什么是耕作?

耕作,是人類為了利于植物的生長而采取的各種行為,比如平整土地、播種、除草、灌溉等。所以,這些行為都將影響到植物進化的趨向和速率。

通俗說,人一旦開始做這些事情,就影響到了植物自然的進化,但請注意,這不是人類有意識的馴化,只是我們做了一些事情,目的是提高植物的產量,“他們不是像袁隆平先生一樣改變植物的生物特性和形態特征。因此這些最初被耕種的作物,可能在形態乃至生物特征上,依然屬于野生的。”

總結一下,耕種不是馴化,那么馴化又是什么?

馴化,是指動物或者植物在人類行為影響下的特殊進化過程。既然是進化,它的生物特征和形態特征的轉變,是一個緩慢的漸變過程。

因此,栽培作物的馴化,和農業社會的形成,我們要分開討論。

趙志軍說,他想從農業起源的角度來講上山文化。

“只有上山遺址具備了所有早期農耕生產的考古證據,只有上山遺址可以從農業起源的角度來探討稻作農業起源問題。為什么?因為上山有定居生活,出土了稻米,還發現了水稻的利用、耕作工具等。”

趙志軍對于上山文化和稻作起源的關系,提出了以下結論,關鍵詞:起點。

一萬年的上山人的采集活動,包括了對遺址周邊自然生產的野生稻資源的利用。為了獲得更多的野生稻資源,上山古代先民開始實施耕種行為,例如改良土壤、集中播種、定居守護、按季節收獲等等。

耕作行為和定居生活方式,是栽培稻馴化的前提,更是稻作農業社會形成的前提。因此,上山文化也許可以被看作是稻作農業社會形成過程的起點。

起源于中國的稻作農業經過數千年的發展歷程,逐步形成了特有的稻作農業體系,包括農耕生產技術、谷物加工方式和蒸煮粒食習慣,以及與之相應的社會結構、思想觀念和文化傳承。這種體系也許稱作“稻作文化”甚至“稻作文明”。

因此,上山文化也許可以被看做是以南方稻作文明和北方粟作文明為基礎的中華文明形成過程的起點之一。

安徽大學歷史系教授吳衛紅說,此時,我們可以回望田野考古和陶器的研究,豐富上山文化的內涵。

“我看了陶器后,作為大上山文化,是否有地域性的差異?我覺得可以做這方面的深入研究,尤其是下湯遺址和上山遺址有沒有差異,和小黃山遺址呢?”他提到彩陶工藝,陶器上的紅衣特意留白,刷了一半或者一大半,有的在圈足那塊也留白了,“這些都是可以問一問為什么的。紅衣只刷肩部,還有些小戳印,我覺得是打稿子用的,都可以作為研究的對象,豐富上山文化的具體內涵。”吳衛紅也很關心遺址公園的建設,建議“淡妝”,要讓觀眾看懂,不止是為了證明“它是真的”。

中國社科院考古研究所史前考古研究室副主任周振宇,長期在南方做萬年以上洞穴遺址的研究,他認為,上山文化有兩個重要特征,一是全面性,二是特殊性。

“這個時間段出現了最早的墓葬,發達的制陶技術,稻作農業和定居,全面性很強。還有特殊性,放眼整個中國南方地區,在這個時間段,上山遺址的文化面貌超出了它的時代。正因為它的重要性,感覺像橫空出世,我覺得將來要做更加全面的研究,僅僅是一個開始。很重要的,還有溯源的問題。我們最近在福建做工作,尤其是浙南地區和福建之間是否有擴散和互動,這也是我們接下來工作的重要方向,我們希望將來有更多機會交流。”

浙江省文物考古研究所研究員鄭云飛說,上山文化的稻作農業有兩個普遍性。

目前為止19個遺址中都可能發現水稻遺存,代表就是上山遺址。水稻在當時的食物生產中有重要地位。

第二個普遍性,水稻在一個遺址中有普遍性,在各種遺跡,石磨盤、灰坑里也有普遍性,我們在下湯遺址做了工作,100多個灰坑里90%以上都發現水稻遺存,人對水稻的利用率很高,出土概率高,在食物中存在的比例高。在上山,水稻得到了普遍的利用。那么,水稻到底起源在哪里?

我想,資料在不斷積累,水稻起源的多樣性和多種性的問題,上山的工作已經很深入了,以后獲取的證據會越來越多,上山文化作為水稻起源地,是沒問題的。以后的工作中會增加它的證據。很多人會問,有這么早嗎?我們的水稻在8000年前已經傳到了山東,我們的水稻遺存1萬年毫不奇怪。

我們已經發現炭化米,小穗軸,植硅體。那么,栽培的地方在哪里?也就是說,農耕遺跡在哪里?關于稻作起源的考古工作,已經列入了我們最重要的工作之一。永康湖西遺址,仙居下湯遺址,應該就是突破點。在下湯遺址中,我已經做了植硅體分析,真是不敢相信,整個地層中都鋪滿了水稻植硅體。

浙江省文物考古研究所研究員王海明說,浦江縣委縣政府一直以來支持蔣樂平的工作,我們很感謝。上山遺址發現后,我在文章里寫過這么一句話:它盤活了浙江史前文化的格局。我覺得,現在要說盤清——活是活了,清楚了沒有?我們還有漫長的工作要做。我們的上山文化到了哪里,可以回答。但我還不可以回答邊界在哪里,我們會努力的。

“我要向蔣樂平先生表達敬意,向還在考古第一線的同行致敬。”考古學家王明達先生依舊激情滿滿。他提到了大口盆的用途。

“我看了所有資料,炊器是什么?不燒時沒法吃的,怎么沒發現炊器?我們知道,玉米糊貼餅子,貼在鍋的一圈。大口盆,是不是可以改成大口鍋?浙江好處多地區有米粉的加工,主要是米線,又好儲存,做什么都可以做。炊器的問題,值得考慮。”

“剛才鄭云飛先生說,植硅體在上山文化遺址里到處都有,那么,這么多的石磨盤,橡子、菱角,很可能是石磨盤磨的混合粉。”

“成立上山文化聯盟,非常好,希望蘭溪是不是再補充進來?是不是長三角。還有,萬年聯盟要做,但是,稻和粟,不是一回事,萬年聯盟的界限是什么?好多省都沒有萬年遺址,萬年的很少,良渚可以進嗎?”

(五)

浙江省文物考古研究所副所長方向明這樣說:

“這兩天的學術活動,深刻體會到考古工作的意義更加明確。這次會議是上山遺址發現20周年,其實我們可以提煉出我們這項考古工作獨特的工作模式:堅守田野,面向社會,實事求是。另外,我希望大家能夠多關心關愛考古工作——不僅是考古工作者。”

最后,中國考古學會副會長、北京大學考古文博學院教授趙輝先生做了學術總結——

我清楚地記得,上山遺址剛發現后,我當時在杭州,蔣樂平跑到賓館里,拿了一個圓陶片,破成兩半,里面有稻,他說年代恐怕很早。我當時還很保守,有這么早嗎?后來才知道了上山文化的初步面貌。稻作的發現,都是大課題,我們研究界著力甚多,我覺得今天已經弄的比較清楚了。其他方面的研究也在開展,今天,我們對上山已經有了一個總體的印象——

上山不光是稻作的起源,更是稻作文化、農業文化、農業社會的開始,這是一個跨時代的大事。

水稻的耕作是社會生產力領域的事,一種新的生產力因素的出現,為人類社會的發展開辟了一個新紀元,然后一步步的復雜化、文明化的發展提供了物質基礎,在這個基礎上有了跨湖橋、河姆渡、良渚文化,到今天,我們一步步走來,這是一個起點。

這個起點,正如嚴文明先生高度概括的“遠古中華第一村”,這個第一村,不光是稻作農業的,是歷史的開端,是歷史階段的開創,我非常贊同先生的評價,這是上山文化通過歷史研究的最大意義所在,是學術意義、學術價值所在。

上山文化的研究要有一個大格局。它之于中國歷史有如此大的意義,同時,也要考慮怎么往下聯系,新石器考古恐怕兩大課題,開始的時候是農業產生,農業起源的問題,結束的時候,就是文明起源的問題。按照柴爾德的說法,就是農業革命和城市發生,不是一天完成的,各有長期的過程。上山的研究除了把上山文化各種文化特征的研究,下一步的重點,應該是社會的研究,首先體現在聚落里,一個村落,一個社會單位,到底有多少人,日常行為,生產行為,生老病死,習俗習慣,乃至社會組織,這一套東西,首先在聚落里集中在遺址上完成,因此,下一步的工作,我強烈建議重點轉到聚落的田野考古和研究上。

所以,一旦進入到這一研究中,就是漫長的功夫期了,這是學術發展的必然過程,必須要得到支持。

我要對20年來上山遺址的發現研究取得的成果,表示祝賀,為上山文化的研究奉獻了20年學術生命的蔣樂平先生,表示敬意。

來源:錢江晚報·小時新聞