走向共和電視劇,走向共和電視劇下載

作者:中國傳媒大學戲劇影視學院碩士 郝瀚

張黎屬于作者型電視劇導演,他以一個知識分子的姿態,睿智、冷靜、客觀地看待中國社會轉型期所產生的問題,并通過歷史劇的形式間接地表達出來,指出社會發展的問題,浸透著強烈的憂患意識。

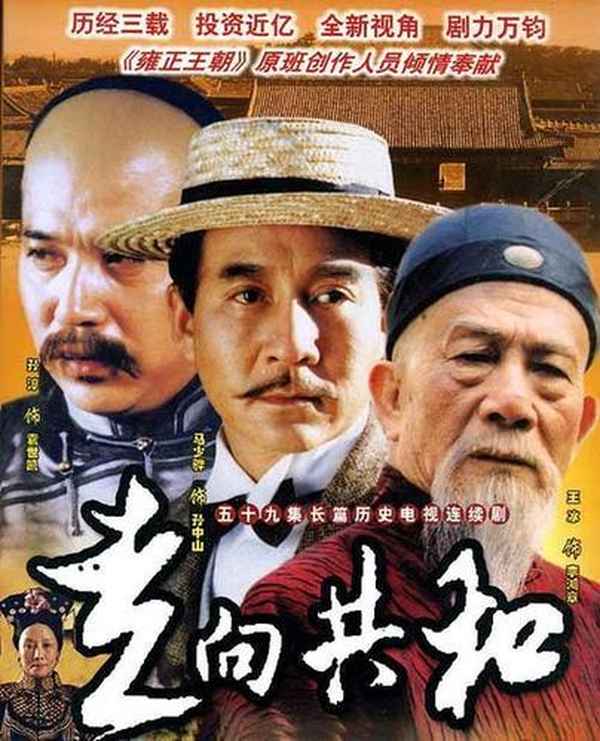

《走向共和》海報

《走向共和》是其代表作。劇中,張黎對傳統歷史劇的臉譜化人物進行再度編碼,在一定程度上解構了中國傳統歷史正劇中的集體記憶,展示當下知識分子對于歷史話語的焦慮與癥候式體驗。同時完成了中國“第五代導演”的共同目標——歷史反思與話語重建。

作為一部電視劇,《走向共和》堪稱鴻篇巨制,制作周期長達兩年之久,共59集,于2003年首播于央視。該劇全景式再現中華民族推翻帝制、走向共和這一波瀾壯闊的歷史,氣勢恢宏地再現了甲午海戰、戊戌變法、庚子國變、立憲新政、辛亥革命、宣統退位、締造共和、護國護法等重大歷史事件,再現了中華民族告別帝制與封建的艱難歷程,留下了對民主憲政在中國演進歷程的反省與思索。在尊重史學界最新研究成果的前提下,該劇塑造了慈禧、李鴻章、袁世凱、孫中山、光緒、康有為等眾多歷史人物的全新熒屏形象,引發觀眾們的震蕩和反思,一經播出,便即引起多方的轟動、爭議與討論。

《走向共和》劇照

張黎對于傳統歷史觀念的反叛,表現在一種基于歷史自覺的二次編碼上,并關注自身的反思意識,其目的在于打破過度政治化的集體記憶置于文藝之上的枷鎖。所謂的集體記憶是由法國社會學家、歷史學家哈布瓦赫在其代表作《記憶的社會框架》中率先提出的,其中尤為強調了記憶的共時性,即所謂當下的記憶。而歷史作為意識形態外化的重要表征,正如法國哲學家福柯所言:“重要的不是神話講述的年代,而是講述神話的年代。”集體記憶的建構在維護統治秩序和社會思想方面扮演著重要的角色,是社會與文化認同的重要力量。塑造歷史集體記憶有多種方式,影視劇是非常重要的方式之一,尤其以電視劇為甚,這種藝術形式的傳播范圍廣、消費門檻低,可以說是真正的喜聞樂見。

《走向共和》劇照

總的而言,《走向共和》以尊重史實為前提,融合張黎自身獨到的歷史觀,藝術化再現真實歷史人物與事件,摒棄以往非黑即白的二元對立式敘事模式,偏重從人性上分析歷史人物對于歷史的影響和作用,對一些被史學家蓋棺定論的歷史人物予以“翻案”式評價。例如本劇中對李鴻章、慈禧這兩個歷史人物過度“人性化”處理,違背了很多學者既有的歷史認定,特別是電視劇中對李鴻章“漢奸”形象予以弱化,使得絕大部分知識精英們難以接受。再如劇中對袁世凱這一人物的塑造,仍以還原人性本來面貌為初衷:袁世凱盡管不讀書,但是處理事情成熟老練,做了不少以興建新式學堂為代表的實務;同時他的人品存在問題,為人貪念太重,恢復帝制是他的個人貪欲走向極端的外在表現,劇中的相關部分將他的心理活動展現得淋漓盡致,值得稱道。

《走向共和》劇照

從技術層面看,《走向共和》的視聽風格極具作者色彩,學院派出身的張黎在鏡頭運動、聲音運用、攝影上都較為考究,視覺上極富電影感。這尤其體現在色調選擇上,該劇整體色調以棕黃色為基準,在視覺風格上呈現出一幅古老歷史畫卷的傳統意味,凸顯出清王朝的皇權氣息。而劇中表現日本和朝鮮兩國時,畫面偏淡藍色,呈冷色調。對于朝、日兩國畫面冷色調的處理體現著導演的主觀意向,在藝術表現上符主流價值觀,同時照顧普通中國人的情感心理。

總而言之,《走向共和》是一部在歷史觀上高屋建瓴的優秀電視劇,對歷史人物人性化處理,其目的在于指出造成時代悲劇的根本原因并非個人,而是整個封建制度與社會,并通過人物的悲劇命運暗示出制度的腐朽,同時反襯出當前時代的來之不易。時值新中國成立70周年之際,革命歷史題材劇輪番上演,讓當代觀眾通過影像追憶崢嶸歲月,銘記推動歷史車輪前進的人物與事跡,參照借鑒優秀的歷史題材劇創作,對當下電視劇的建設性發展具有啟示作用。(郝瀚)

光明網文藝評論頻道面向社會長期征集優秀稿件。誠邀您圍繞文藝作品、事件、現象等,發表有態度、有溫度、有深度的評論意見。文章2000字以內為宜,表意清晰,形成完整內容。來稿一經采用,將支付相應稿酬。請留下聯系方式。感謝您的關注與支持!投稿郵箱:wenyi@gmw.cn。